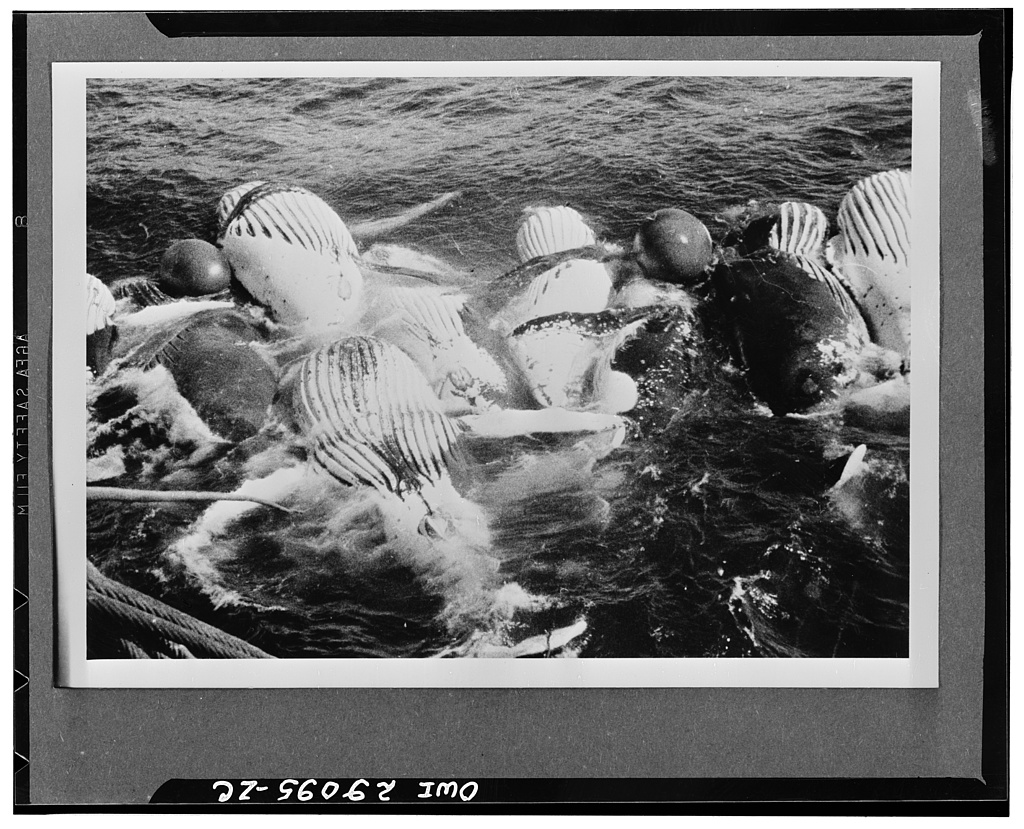

Title: [Whaling scenes at Skaaro. The “Nancy Grey” with a whale, Norway]

Date Created/Published: [between ca. 1890 and ca. 1900].

Medium: 1 photomechanical print : photochrom, color.

Reproduction Number: LC-DIG-ppmsc-06256 (digital file from original)

Rights Advisory: No known restrictions on publication.

写真は、1890年から1900年頃に撮影されたものに、着色をしたもののようで、黒い船腹の前に横たわる白いものはクジラです。

二本マストの船は、いわゆる捕鯨船であり、“ナンシー・グレー”という船名から、おそらくはアメリカの捕鯨船でしょう。

北大西洋における捕鯨は、17世紀初頭よりヨーロッパ諸国でさかんになりました。この頃のヨーロッパにおける捕鯨の重要かつ最大の目的は、食用としての鯨肉確保ではなく、鯨肉から採れる「鯨油」の採取でした。

マッコウクジラに代表される「ハクジラ」から採取される「マッコウ油」と、シロナガスクジラに代表される「ヒゲクジラ」から採取される「ナガス油」は、前者がワックス・エステルなどの工業用途に、後者は主に灯火用としてそれぞれ用いられていました。

分厚い皮下脂肪層からの採取が中心で、骨や内臓も原料となりました。通常は原料となる部位を細かくした後に、釜に入れて煮るなどして加熱する融出法で採油されました。帆船時代に捕鯨船で遠洋に出る場合には、船上で採油ができるように薪や煉瓦を搭載して出航し、炉の使用が終われば炉を解体し、煉瓦は投棄していました。

この他にはヒゲが甲冑、帽子、コルセットの骨などの装飾品に利用されることもありましたが、クジラを獲る主目的はその油でした。16世紀に捕鯨はその最盛期を迎え、鉄に次ぐ重要産品として、鯨油を中心とした各部位はヨーロッパ全域で販売されていました。

このため、クジラを巡る国家間の争いも勃発し、ノルウェーよりさらに北にある、スピッツベルゲン島周辺でのイギリスとオランダの争いは、武装捕鯨船同士の争いから軍艦の出動にまで発展しました。

1618年になり、島の分割とその沿岸海域での捕鯨独占権を相互に承認することが定められましたが、1630年代後半になると、早くもスピッツベルゲン付近のホッキョククジラが枯渇し始め、捕鯨船団はグリーンランド西部のデイディス海峡からノルウェー沖に至る北大西洋をクジラの姿を求めて彷徨いました。

1680年代になると、イギリスを抑え、一時的にオランダの優位が確立しました。オランダの捕鯨会社はヨーロッパの鯨油市場を独占し、その利益はアジアとの香辛料取引を上回るまでになりました。スピッツベルゲンに設けられた捕鯨基地、スミーレンブルクの漁期には、港が鯨で埋め尽くされ、数千人の労働者が昼夜製油作業に従事していたといいます。

その後、18世紀後半にはイギリスも捕鯨再開し、これにアメリカの捕鯨船も加わりました。冒頭の写真にもあるように、20世紀に入ると、アメリカもさかんに北大西洋に進出してクジラを捕獲しましたが、こうした各国の乱獲により、大西洋におけるセミクジラとホッキョククジラは徐々に姿を消していきました。

世界の海上覇権を握っていたイギリスの捕鯨船は太平洋へも進出し、カナダ北東部、バフィン島付近において新たな捕鯨場を発見することになります。

このバフィン島を含む北米大陸東岸では17世紀中頃、マッコウクジラから良質の鯨油が採れることがわかり、セミクジラと並びこれを捕獲対象とした捕鯨が開始されました。

1492年のコロンブスのアメリカ大陸発見以降、北米ではヨーロッパからの移民が増加し、1775年にアメリカ合衆国が独立するころまでには、捕鯨もさかんに行われるようになっていました。当初は沿岸捕鯨から始まりましたが、18世紀には大型の帆走捕鯨船を本船とした「アメリカ式捕鯨」へと移行します。

この捕鯨は主に油を採取し肉等は殆ど捨てるという商業捕鯨であり、それまでイギリスやオランダが行っていたような、クジラの全ての部分を利用するものではなく、その後の資源枯渇を加速させたという批判があります。

操業海域は当初、アメリカ沿岸だけでしたが、やがて新たな資源を求めて太平洋全域へ活動を拡大していきました。北ではベーリング海峡を抜けて北極海にまで進出してホッキョククジラを捕獲し、南ではオーストラリア大陸周辺や南大西洋のサウス・ジョージア諸島まで活動しました。

操業海域の拡大にあわせて捕鯨船は排水量300トン以上に大型化しました。大型のカッターでクジラを追い込み、銛で捕獲し、船上に据えた炉と釜で皮などを煮て採油し、採油した油は船内で制作した樽に保存し、薪水を出先で補給しながら、母港帰港まで最長4年以上の航海を続けるようになりました。

日本周辺にも1820年代に到達し、極めて資源豊富な漁場であるとして多数の捕鯨船が集まるようになりました。長期化にわたる操業にあたっては薪と水の補給が不可欠であり、このような事情から、アメリカはその補給基地として日本を重要視するようになり、頻繁にその海域を脅かすようになります。

これがやがては、ペリーの来航につながり、やがてその後の日米和親条約締結、明治維新へと向かうきっかけとなったわけです。

このころのアメリカの捕鯨船の捕獲用器具としては手投げ式の銛が主流でしたが、のちにはこれに加え、1840年代に炸薬付の銛を発射するボムランス銃と呼ばれる捕鯨銃が開発されるようになり、これにより格段に捕獲量が増えました。

捕獲対象種としても、それまで対象とされなかった小型種であるコククジラやセミクジラ、ザトウクジラも加わり、鯨油と鯨ひげの需要に応じて捕獲対象種の重点が決定されました。

19世紀中頃には最盛期を迎え、イギリス船などもあわせ太平洋で操業するアメリカの捕鯨船の数は500~700隻に達し、アメリカだけでマッコウクジラとセミクジラ各5千頭、イギリス船などを合わせるとマッコウクジラ7千~1万頭を年間に捕獲していたといいます。

南大西洋ではアザラシ猟も副業として行い、アフリカから奴隷を運んではアザラシ猟に従事させ、その間に捕鯨をしていました。とくに、捕鯨船の母港となった、マサチューセッツ州の、ナンタケットやニュー・ベッドフォードは大いに繁栄しました。

幕末から明治にかけてアメリカ合衆国と日本で活躍した、ジョン万次郎こと、中浜万次郎はこの港町で成長しました。土佐の漁師の子だった万次郎は、14歳のとき漁に出て嵐に遭遇として遭難し、このニューベッドフォードのフェアヘブンを母港とする、ジョン・ハウランド号に拾われました。

船長であるホイット・フィールドの養子となって一緒に暮らすようになり、地元の海員養成学校で英語・数学・測量・航海術・造船技術などを学び、首席となりました。学校を卒業後は捕鯨船に乗る道を選び、やがて船員達の投票により副船長に選ばれるまでになりましたが、帰国を望み、その後幕府に召し抱えられました。

アメリカ文学を代表する名作、世界の十大小説の一つとも称され、たびたび映画化されている「白鯨」を執筆した、ハーマン・メルヴィルもまた、ニューベッドフォードにほど近いニューヨークの出身で、捕鯨船の乗組員として働いていました。

1840年、捕鯨船アクシュネット号の乗組員となり、翌年太平洋へ航海しますが、きびしい環境に嫌気が差し仲間と脱走。タヒチ島では乗組員の暴動に巻き込まれイギリス領事館に逮捕されるなどの波乱万丈な航海は、1843年にハワイに着くまで続き、その後の彼の作品に大きな影響を与えました。

アメリカの捕鯨は20世紀初頭までさかんに行われ、このように、文化や歴史にも大きな影響を与えましたが、やがて太平洋においても大西洋の場合と同様に資源の減少が起きました。カリフォルニア州沿岸のコククジラは激減し、マッコウクジラやセミクジラも大きく減少していきます。

資源枯渇に対し、再び操業海域変更による産業継続が図られ、大西洋を南下した捕鯨船は南極海域にある島々に基地を設けて活動するようになり、20世紀初頭には、手付かずに近かった南極海での本格的な捕鯨が始まりました。

まず、ノルウェーが操業をはじめ、すぐにイギリスが続き、公海上での捕鯨合戦が始まると、ノルウェーとイギリス以外の国も南極海での捕鯨に関心を抱き、1934年に日本、1936年にドイツが捕鯨船団を出漁させるようになります。

以後、制限頭数に到るまでに如何に自分の国で多く鯨を取るかという捕鯨競争が活発になり、「捕鯨オリンピック」等と呼ばれる事になります。南極海の資源量は他の漁場に比べて大きなものでしたが、近代漁法による乱獲はやがてここでも資源減少をもたらしました。

当初、主たる捕獲対象だったザトウクジラが獲れなくなり、次には主たるシロナガスクジラも減少し、1930年代後半にはナガスクジラが頭数の上では中心となりました。第二次世界大戦中も捕鯨は続きましたが、南極海における資源量の減少は止まりませんでした。

無論、このころまでの捕鯨の主目的は鯨油ではなく、食肉ほかの用途目的によるものになっていましたが、戦後は自然環境の保全という新たな視点が加わるようになり、1946年、国際捕鯨取締条約が(ICRW) 締結されます。さらに、これにより2年後に国際捕鯨委員会 (IWC) が成立し、日本も1951年加盟しました。

現在においては、このIWCの規制により、各国の捕鯨は著しく規制されていますが、今でもノルウェーは商業捕鯨を操業しており、また日本も「調査捕鯨」として捕鯨を継続しています。なお、一般には捕鯨をしていない、と認識されているアメリカやカナダでも、先住民が捕鯨をおこなっているなど、一部の国や地域では今も捕鯨が継続されています。

ただ、今や「資源」としてよりも、「環境」の一部として認識されるようになった鯨の捕獲は、世界の多くの国でタブー視されるようになっており、「伝統」であるとして捕鯨を続ける日本をはじめとするこれらの国の立場は悪くなる一方です。

私個人としては、クジラ肉が大好きですが、これがなくては生きていけない、というほどではありません。やはり、失われつつある環境の一部として認識し、保全していく、という立場に賛同せざるを得ません。