写真は、アメリカ海軍の巡洋艦、「U.S.S.ローリー」の乗員が、エジプトのカイロ郊外にあるスフィンクスの前で記念写真を撮影している様子です。

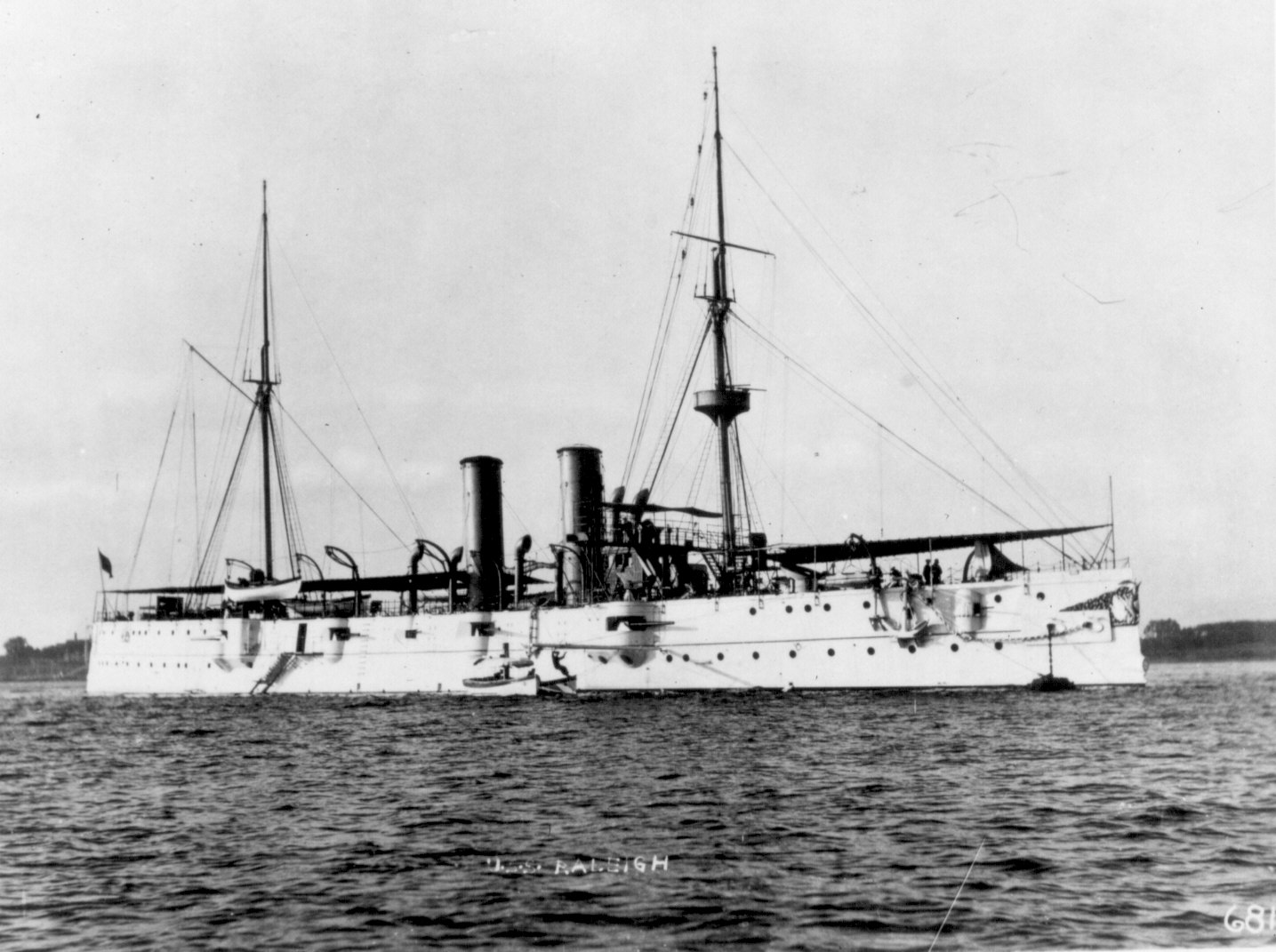

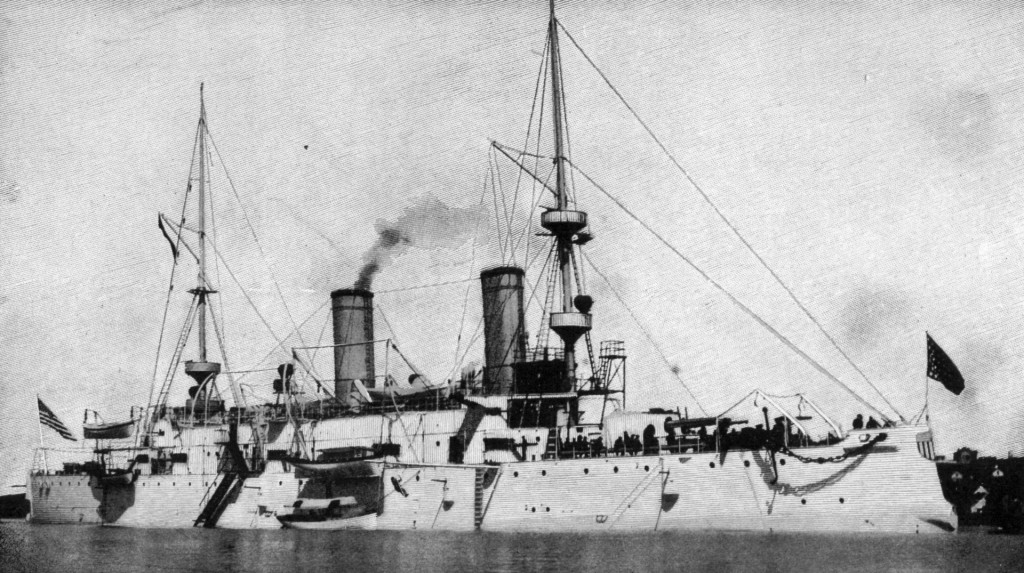

ローリーは1889年にバージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍工廠で起工し、1892年に進水し、1894年に就航した防護巡洋艦です。排水量3,200トン、全長305ft(約93m)で、最大速19ノットを誇り、兵装は6インチ砲1門、5インチ砲10門、6ポンド砲8門、1ポンド砲4門などのほかに、18インチ魚雷発射管4門を備えていました。乗員は、士官、兵員合わせて312名でした。

防護巡洋艦というのは、装甲艦や戦艦、装甲巡洋艦といった重装備の艦が舷側に分厚い鋼鉄の装甲を張って防御としていたのに対し、舷側にはあまり厚い装甲を貼らず、ボイラーなどの主機室の上だけを装甲し、舷側防御は石炭庫などの厚みによって代用させる比較的軽防御の巡洋艦をいいます。

装甲が少ないと、当然防御力は劣りますが、高速で航行することができます。たとえ砲撃されても足が速ければ逃げ切ることができ、ボイラーさえ破壊されなければ、戦闘能力を維持したままでいられます。

また、装甲を少なくすることで、経済的なメリットも生まれます。例えば、大型の装甲巡洋艦 1 隻の費用で小型高速の防護巡洋艦 3 隻が建造できるといわれました。このため、各国が競ってこのタイプの艦船を装備するようになりましたが、やがて実戦においてこの防御力の不足がやはり致命傷になることが明らかになるにつれ、廃れていきました。

その後の時代では、タービンや水管式ボイラーの発達、石油燃料の一般化などによって機関の高出力化が図られ、石炭が不要になりました。このため、石炭庫による舷側の防御というのは事実上できなくなり、舷側にやや厚めの装甲を施した軍艦が防護巡洋艦に代わって登場しました。これが、軽巡洋艦といわれるものです。

が、この時代はまだ石炭を焚いて船を走らせるのが主流であり、ローリーも同じでしたがなんといっても高速であったため、その性能を生かし、主として哨戒業務などにあたりました。進水後は、主に西大西洋での作戦活動に従事し、ニューイングランドからフロリダ海峡までの範囲を巡航する役割を担っていました。

1897年、ローリーは東に向けて出航し、エーゲ海のスマーナ(現在のイズミル)にあるヨーロピアン・ステーションに到着後、モロッコへの親善巡航に参加するなどの活動を行い、12月までレヴァント沖で活動していました。

このレヴァントというのは、現在イスラム国が暗躍しているシリアやその隣のイスラエル一帯を示し、このイスラエルのすぐ西側にはエジプトがある、という位置関係です。

冒頭の写真は、1894~1901年ごろ、と推定されていますが、ローリーのその後の経歴を見ると、このようにアフリカ近辺で活動していたのは、この1897年の年と、2年後の1899年だけです。

しかし、このときには、フィリピンのマニラ沖で行われたスペインとの海戦のあとに、本国に帰るためにスエズ運河を通っただけです。香港からここを通ってニューヨークまでわずか20日で足早に帰っており、写真のようなのんびりとした記念撮影を行うようないとまはなかったはずです。

従って、写真は、レヴァント沖で活動していた1897年のいずれかの時期かと思われます。ここで何をしていたかですが、この1897年いう年には、スイスのバーゼルで、「シオニスト会議」というものが開催されています。

ユダヤ人代表による国際会議であり、失われた祖国イスラエルを取り戻す、といういわゆる「シオニズム運動」を起こしたテオドール・ヘルツルのイニシアティヴの下に開かれたものです。この会議の結果、「パレスチナにユダヤ人のための、国際法によって守られたふるさとを作る」という結論が出されました。

こうした動きに対し、これに反発する国も多く、とくに東欧諸国やロシアがそれでした。これらの国ではユダヤ人が虐殺されるという事件が繰り返し発生しており、ローリーの役割はいざイスラエル国内で何等かの暴動が起こるような事態になれば、ここに居留する自国民保護のために動くことなどだったでしょう。

この当時、東ヨーロッパから2万5千人から3万5千人のユダヤ人がオスマン帝国支配下のパレスチナに移住しており、その中にはその後アメリカへ渡って米国籍を得た人も多数いました。この地にはその親族などもなお多数いたはずです。

ユダヤ人の多いアメリカではそうしたこともあり、その後の建国に賛同したわけで、以後も何かとイスラエルに対して寛容です。

しかし、結局はそうした暴動のようなものも起きず、この間、ローリーの乗組員はレヴァント沖で無為な日々を過ごしていたことでしょう。おそらくは、そうした乗組員の慰安にと、カイロまでの旅行が企画され、その際に冒頭のような写真が撮影された、と考えれば納得はいきます。

ラクダに乗った6人のうち、二人はセーラー服を着ており、残りの4人は制服を着ていますがおそらくはこの艦の幹部士官でしょう。手前の座ったラクダに乗っているのは、ガイドでしょうか。トルコ人のように見えます。

おそらくは、エジプトの地中海に面した最大の町、アレキサンドリアからカイロまでは鉄道を利用したでしょう。このころのエジプトはイギリス領であり、既に1858年にはアレキサンドリアからカイロまで鉄道が敷設されており、またカイロ~スエズ間にも鉄道がありました。

ちなみに、あまり知られていないことですが、エジプトの鉄道網は、世界で2番目に古く、アフリカ及び中東では最も古い歴史を持ちます。最初の路線は、1854年に開通しており、現在のエジプト国内の鉄道の長さは総延長5000km以上に及び、これをエジプト国鉄 (ENR) が運営しています。

カイロからアレキサンドリアまでは直線距離でおよそ150kmほどですから、おそらくはこの鉄道を使って数時間でカイロまで行けたでしょう。写真の人物たちはラクダに乗っていますが、その道中をラクダで旅したわけではありません。駅でラクダに乗り換え、ここまで来たと推定されます。

おそらくは、船員たちの労苦をねぎらうため、何回かにわけて旅行が企画されたと考えられ、その度にこのような記念写真の撮影が繰り返されたでしょう。が、現存するものは少なく、そう考えると貴重な写真です。

その後のローリーですが、このレヴァント沖での哨戒任務のあと、米西戦争に参加しています。1897年末にスエズ運河を通過してアジアの拠点に向かうべく船を走らせ、翌年の2月には香港に到着し、ジョージ・デューイ提督率いる太平洋艦隊に加わりました。

この米西戦争というのは、この年1898年にアメリカ合衆国とスペインの間で起きた戦争です。このころ、それまでの世界的な強国としてのスペイン帝国の地位は低下しており、太平洋、アフリカおよび西インド諸島でのほんの少数の散在した植民地しか持っていませんした。

その多くも、独立のための運動を繰り広げており、そんな中スペインは反逆者と疑わしい人々の多くを処刑し、主権の回復を図っていました。しかし、キューバ島などはこの国を独立に導こうとする人々の反乱によって支配され、カリブ海におけるスペインの立場はかなり弱いものになっていました。

このキューバでの紛争において、アメリカの新聞各社は、スペインのキューバ人に対する残虐行為を誇大に報道し、アメリカ国民の人道的感情を刺激しました。その結果アメリカによるキューバへの介入を求める勢力の増大を招きました。

早期からアメリカ人の多数はキューバが彼らのものであると考えていましたが、実際キューバの経済の多くは既にアメリカの手にあり、ほとんどの貿易はアメリカとの間のものでした。

こうした背景から、多くの財界人が、スペインとの戦いは、アメリカ国内の産業や流通を刺激し、さらに利益を拡大できるだろうと考えており、彼等はついには政府にスペインとの開戦を強く要求するに至ります。

そんな中、1898年2月15日にハバナ湾でアメリカ海軍の戦艦メイン(USS Maine)が爆発、沈没し266名の乗員を失うという事故が発生しました。爆発の原因に関する証拠とされたものは矛盾が多く決定的なものがありませんでしたが、ニューヨークの新聞2紙を始めとし米国のメディアが、この爆発はスペインが敷設した機雷によるものだと報じました。

これによって、世論は一気に沸騰し、巷ではスペイン打倒!の声が高まる中、ウィリアム・マッキンリー大統領は4月11日、キューバ内戦の終了を目的として米軍を派遣する権限を求める議案を議会に提出。これを受け議会はキューバの自由と独立を求める共同宣言を承認し、大統領はスペインの撤退を要求する為に軍事力を行使することを承認しました。

こうして、4月20日付を持ってアメリカはスペインに宣戦布告し、両国は戦闘態勢に入りました。こうした一連の動きは、このころ地中海にあったローリーにも当然伝えられており、引き続いて起こるであろうスペインとの開戦に備え、急きょアジアへの派遣が決まったわけです。

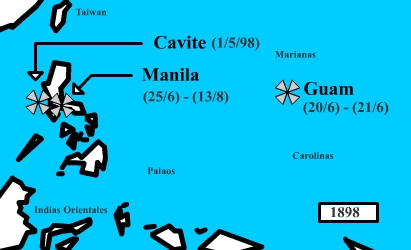

この米西戦争は、キューバを含むカリブ海一帯での戦闘が主でしたが、スペインは西太平洋のフィリピンやグアム島にも植民地を抱えており、両国が戦闘状態に入った以上は、ここでのアメリカとの戦闘は避けて通ることができなかったわけです。

なお、この戦争は海戦がその主なものでしたが、キューバ本島における陸上戦も行われ、キューバの東隣のプエルトリコなどでも激しい戦闘が繰り広げられました。

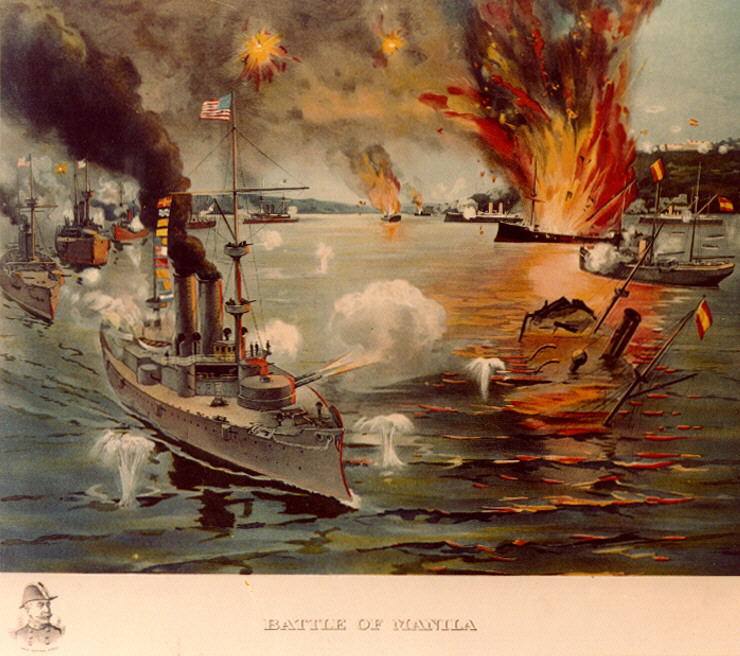

フィリピンでの最初の戦闘は5月1日の海戦でした。ローリーが所属するジョージ・デューイ提督麾下のアメリカ太平洋艦隊は香港を出て、マニラ湾でスペインのパトリシオ・モントーホ提督率いる7隻のスペイン艦隊を攻撃しました。

後に、「マニラ湾海戦」と呼ばれるこの海戦では、アメリカ軍は、ローリーを含む防護巡洋艦4隻、砲艦3隻、計7隻という陣容であり、隻数ではスペイン艦隊と同じでした。しかし、スペイン艦隊の艦艇はアメリカ艦隊と比較して小型で装甲が無く、また艦砲の口径や射程も劣っており、また2番目に大きな巡洋艦は木造でした。

香港を出たアメリカ艦隊は4月30日に夕方にはマニラ近海に達しましたが、このとき沿岸からはスペインの陸軍から砲撃が加えられました。しかし、ほとんど命中が無く、これはスペイン艦隊の砲手の錬度が低かったためと、アメリカ軍が射程内から遠ざかるよう艦隊運動をしたからでした

翌5月1日早朝には、アメリカ艦隊とスペイン艦隊がついに曹禺。砲撃船が始まりましたが、米艦隊は香港で十分な砲弾の補給ができず、その数に不安がありました。このため、スペイン艦隊からの砲撃を受けても暫くは反撃せず、これに接近するための艦隊運動を続けていました。

やがて艦隊司令長官のデューイ代将は旗艦オリンピアの艦長グリッドレイ大佐に「グリッドレイ、準備でき次第、撃ってよし」“You may fire when ready, Gridley”と伝えました。これは、You may fire when you are ready とされるべきところですが、より簡潔に出されたこの指令は後にアメリカ国内では名文句とされるようになったそうです。

この合図によって、オリンピアが砲弾を発射したのに次いで、米国の各艦船の砲が一斉に火を噴きました。米艦隊は、5000ヤードから2000ヤードまで相手との距離を縮めるという行動を5回ほど繰り返し、近づくたびに、激しい砲撃をスペイン艦隊に浴びせかけました。

この砲撃の初めの段階では、アメリカの艦隊の砲撃の多くは、スペイン艦隊の旗艦クリスティーナに向けられました。この結果、クリスティーナの艦上はたちまち炎上し、400のクルーのうち、200人以上が犠牲者となりました。なんとか沈没は免れ、岸に戻ることができましたが、その後の戦闘への参加が不可能なことは明らかでした。

米海軍側のオリンピアの乗組員のその後の談話によれば、スペイン艦隊のうち少なくとも3隻が同様に炎上し、乗員の負傷により戦闘能力は無いに等しいほど無力化されました。砲撃開始後6時間ほどで、ほとんどの決着はつき、スペイン海軍の艦船の多くは撃沈、または炎上して戦闘能力を失いました。

またその他の艦船もアメリカによる鹵獲を恐れ、自沈したため、スペイン艦隊はほぼ全滅しました。また、スペイン陸軍は、ルソン島マニラ湾の入り口に浮かぶコレヒドール島を拠点としていましたが、ここにも米軍が上陸して制圧されるに至り、その他の島々も攻略された結果、アメリカ海軍はフィリピン諸島付近の制海権を完全に把握しました。

なお、この約2か月後に、カリブ海で繰り広げられたサンチャゴ・デ・キューバ海戦でも、アメリカ軍はスペイン艦隊を攻撃し、その多くが沈没、座礁、降伏などで全滅しました。

これによって米軍は、キューバ周辺のスペインに管理されていた海峡や水路をも自由に行き来できるようになり、これはスペイン陸軍の再補給を妨げ米軍が相当兵力を安全に上陸させることを可能にしました。

結果、スペインは太平洋艦隊、大西洋艦隊を失い戦争を継続する能力を失うとともに、陸上での戦闘継続も不可能となり、交戦状態は8月12日に停止しました。その後、和平条約がパリで結ばれ、アメリカはフィリピン、グアムおよびプエルトリコを含むスペイン植民地のほとんどすべてを獲得しました。

キューバにおける陸上戦

また、キューバを保護国として事実上の支配下に置き、以降、アメリカの国力は飛躍的に拡大していきました。南北アメリカ大陸と太平洋からスペインの影響力が一掃され代わりにアメリカが入れ替わって影響力を持つようになり、太平洋だけでなく、大西洋においてもその覇権が及ぶようになりました。

以後、スペインは植民地を失ったために国力が低下するとともに新興国家・アメリカにあっけなく敗れたことから欧州での国際的地位も発言力も同時に失いました。ルネサンスから始まったポルトガル・スペインの帝国主義が破綻し、世界の主権が産業革命に支えられた新しい帝国主義へ完全に移り変わった瞬間でもありました。

ローリーは、その後マニラに帰還し、スペイン軍が8月半ばに降伏するまで同地に留まりましたが、さらに帰国命令が出ると、本国へ向かいました。スエズ、ジブラルタル を経て大西洋を渡り、翌年の1899年4月15日にニューヨーク港に凱旋。翌日には港内の多くの艦船から祝福を受けるともに、市からは栄誉賞が贈られました。

その後ローリーは、アジア艦隊に復帰し、フィリピン海域の哨戒任務などにあたっていましたが、1907年にはいったん退役が決まりました。

しかし、艦齢はまだ10数年と比較的新しかったことから、1911年には太平洋区戦隊に復帰し、その後主にアメリカ本国沿岸の哨戒任務にあたりました。が、メキシコやグアテマラなどのカリブ海方面に出かけることもありました。

1914年には第一次世界大戦が勃発しましたが、その終盤の1917年には、ローリーもこの戦争に参加し、大西洋艦隊の一員としてアフリカ方面に向かいました。主に西アフリカで活動し、軍需品をリベリアに届けるなど貨物船としての役割が主でしたが、周辺海域をパトロールする任務なども担いました。

戦後は再び本国に戻り、東海岸の哨戒にあたる「アメリカン·パトロール支隊」などに所属、フロリダ州近海やカロライナ東沖、メキシコ湾、カリブ海などで任務を継続しました。

が、このころまでには、艦齢も30年にも達し、さすがに老朽化が進んでいたことから、1919年、ついに退役が決まりました。そして同年5月フィラデルフィアの会社に売却され、解体されました。

米西戦争において、マニラ湾海戦に参加した艦船の多くもこの時期に同様な運命を辿りましたが、この海戦で旗艦を勤めたオリンピアは1922年に退役したあと、雑役船として使われました。しかし、ローリーほかの艦船とは異なり、これは保存されることになりました。米西戦争唯一の生き残りであり、その歴史的価値が評価されたためです。

現在はペンシルベニア州フィラデルフィアのインディペンデンス・シーポート・ミュージアムで、現存する唯一の米西戦争を経験した艦として公開されています。海軍予備役訓練部隊の学生はオリンピアを定期的にメンテナンスしているということです。

以下が、同ミュージアムのHPです。ご興味のある方はのぞいてみてください(但し、英文)。

![4 T UMAX PL-II V1.5 [6]](http://psycross.com/blog2/wp-content/uploads/2015/04/New_Bedford_Massachusetts-view_from_harbor.jpeg)