オートジャイロとは航空機の一種で、ジャイロコプター、あるいはジャイロプレーンとも呼ばれます。

上部に回転翼(ローター)を装備し、見た目はヘリコプターにも似ています。しかしヘリコプターは動力によってローターを直接回転させますが、オートジャイロの場合ローターは駆動されておらず、飛行時には機体の前などについているプロペラなどのほかの動力によって前進します。

ローターの役割は、機体を前に押し出すことではなく、このプロペラの前進によってローターに下側から揚力、つまり強い上向きの強い気流が生み出されます。ローターの一枚一枚には角度がついていて、この下側からの気流を受けることによってローターが回ります。このことによりさらに強い揚力が生み出されるため、機体が持ち上がります。

従って通常の飛行機では揚力を受けるための巨大な翼がありますが、オートジャイロには進行方向の制御を行うためのほんの小さな翼があるだけです。つまりは、飛行機の翼の役割を回転翼が担うわけです。

飛行に必要な揚力は上部にある回転翼によって生み出し、前進するための動力はプロペラが行います。ローターには動力はないので、ヘリコプターのようなホバリングは出来ず、無風状態では原理上垂直離陸はできません。ただし、プロペラとの併用により、固定翼機に比べればかなり短い距離での離着陸が可能です。

なお、ヘリコプターには、万一のエンジンの呼称の際に、電動でプロペラを回すオートローテーションという機能があり、エンジントラブルがあった場合には、この機能によって墜落することなく、無事地上に降りることができます。オートジャイロのローターの機能はこれと同じといえ、滑走距離ほぼゼロの実質的な垂直着陸は可能というわけです。

オートジャイロは、1923年にスペインのフアン・デ・ラ・シェルヴァという技術者により実用化されました。1923年1月17日に初飛行を成功させました。1930年代当時、世界各国で軍事利用が行われていたことは意外に知られていません。

アメリカ海軍では1931年(昭和6年)にピトケアンPCA-2というオートじジャイロを開発し、その改良型のXOP-1試作観測機を、世界で初めて空母ラングレーからで離発着させることに成功しています。これは史上初の艦載回転翼機ということになります。が、これは実用化は見送られています。製造費用などの面で問題があったのでしょう。

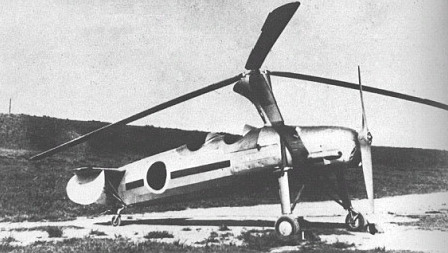

これより少し遅れてアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊が、開発したのが、冒頭の写真のKD-1です。こちらは少量ですが生産ベースに乗り、シリーズ化されました。

このKD-1では、ローターの付け根には蝶番がとりつけられ、回転中の揚力の急な変化や揚力のムラを防ぎ、安定した飛行が実現されました。

また、シェルヴァらが発明してすぐのころは補助翼、方向舵、昇降舵の三舵がとりつけられ、これにより機体の制御がされていましたが、KD-1以降は翼の回転面を左右に傾けることが可能になり、より旋回が容易になり、回転面の迎え角を増減させることによって上昇と降下も簡単にできるようになりました。

またKD-1ではありませんが、後に日本などによって改良された機種では、動力でローターを回す機構を備えている機体も出現し、この機種ではエンジンからローターへ動力を伝える機構にクラッチが追加されました。

離陸時に、クラッチを繋いでローターを回し、回転数が充分に上がった時点でクラッチを切れば、ローターに急激に揚力が発生し、機体がより簡単に空中に持ち上げられます。

同時に前進用プロペラの回転数を上げれば、そのまま水平飛行に移ることが出来るので、より垂直離陸機としての機能は増します。このオートジャイロ特有の離陸方式を跳躍離陸(ジャンプ・テイクオフ)と呼び、現代のオートジャイロの多くがこの機能を備えています。

操縦の感覚はヘリコプターよりも飛行機に似ているといわれますが、方式は上述のように根本的に違っています。また、翼がないので、飛行機のようなアクロバット飛行ができません。その代わりに、飛行姿勢がそれほど変化せず、安定して飛行できるというメリットがあります。

また、ローターの回転面すべてで姿勢を制御しているので、三舵で制御する飛行機より強力な旋回が可能です。ただし、上下を軸とした水平方向の回転、これをヨーイングといいますが、これを固定した方向舵で行っているので、これを尾部のローターで行っている、ヘリコプターのような、空中で停止しながらの方向転換(ホバリングターン)はできません。

上述のとおり、アメリカ海兵隊などが少数ながらケレット KD-1シリーズを採用しましたが、一方ではオートジャイロの発明者、シェルヴァはその後、イギリスでシェルヴァ社を設立し、多くの成功機を生み出しました。

さらに開発を進め、シェルヴァC.30という実用機を開発しました。スペイン海軍は、これを1934年に水上機母艦デダロに搭載しており、イギリス海軍も1935年には空母カレイジャスでのシエルバC.30の離発着に成功しています。のちにはイタリア海軍の重巡洋艦フィウメでの発着艦実験にも成功しています。

シェルヴァ社が開発してイギリス軍に納入したオートジャイロ

日本でもこうした潮流に乗り遅れまいと、1932年(昭和7年)イギリスからシェルヴァC.19が2機輸入され、内1機は海軍で研究用に、もう1機は朝日新聞社が購入しました。

翌1933年(昭和8年)には陸軍が学芸技術奨励寄付金でアメリカから、上述のKD-1の試験機である、ケレット K-3を2機(愛国第81号と第82号)購入しましたが、その後この海軍のC.19と陸軍のK-3は事故で失われました。

1939年(昭和14年)、陸軍航空本部はアメリカから、当時最新型のケレット KD-1A(KD-1の改良型)を1機購入しますが、これも1940年(昭和15年)に事故で中破しました。このように、日本は輸入したオートジャイロをことごとく落しており、おそらくこのころはまだ機体の制御がかなり困難な代物だったのでしょう。

ところが、ちょうどこのころ陸軍技術本部は、気球の替わりとなる弾着観測機の開発を模索しており、このオートジャイロに目をつけました。その背景には前年のノモンハン事件において、日本陸軍砲兵の揚げた弾着観測用係留気球がソ連軍戦闘機に撃墜され役目を果たせなかったという事由がありました。

このため、航空本部から破損したKD-1Aを譲り受け、萱場製作所という会社に修理を依頼しました。

この会社は、航空機用油圧緩衝脚(オレオ)や、航空母艦のカタパルトなどを製作していた会社でしたが、戦後70年を経た現在では、「カヤバ工業株式会社(KYB)」という大会社になっています。現在では航空機部品だけでなく、自動車部品•鉄道車両部品•建設機械部品•などのほか各種油圧システム製品を製造する世界的メーカーです。

萱場製作所の創業者、萱場資郎は、ジェット機時代の到来を予測し無尾翼ジェット機の試作に関心を寄せていました。この修理依頼は、ジェット機研究を初めた矢先のことであり、渡りに船とばかりこの依頼を受け、これを独自の国産技術として昇華させるべく、「萱場式オートジャイロ」の開発にとりかかります。

1941年(昭和16年)4月に修理の終わった試作機(KD-1A復元機、萱場式オートジャイロ原型一号機)は、同年5月26日に玉川飛行場にて初飛行しました。試験結果は良好で、同年5月、陸軍技術本部はこれを原型とした国産型2機(原型二号機と三号機)の製作を、萱場製作所(現KYB)と神戸製鋼所に依頼しました。

こうして、1943年(昭和18年)始めに国産初の初号機が完成します。国産型の胴体は萱場製作所製で、エンジンと駆動装置は神戸製鋼所製でした。無論、この完成した国産型も多摩川河畔での飛行試験で成功を収めました。

本機が離陸する際には、エンジンを始動し、クラッチを引きエンジンをローターに接続し、ローターをあらかじめ回転させる、という上述の機構が取り入れらました。回転数が毎分180回転に達したらローターのクラッチを切り、機首のプロペラで前進、ローターが自然回転により毎分220~240回転に達し、発生する揚力で自然に離陸できましした。

本機はまた動力でローターを駆動する機構を備えていましたが、ローターのピッチ(進行方向に対する上下動)の変更機能を持たなかったため、現代のオートジャイロのように、まったくの無滑走で離陸する跳躍離陸の機能は備えていません。

しかし、向かい風なら数mの滑走で離陸でき、無風状態でも30~50mほどで充分だったため、実用上は必要無かったと思われます。空中でエンジンを全開すれば、15度の仰角姿勢でほとんど空中で静止状態でいることができ(ホバリング)、その姿勢で空中でゆっくりではあるものの、360度方向転換することも可能でした。

操縦はローターの回転面を傾ける事で、揚力の分力により行われ、また着陸はほとんど滑走せずに行う事が可能でした。さらに上述のとおり、万が一エンジンが停止したとしてもオートローテーションで安全に着陸できるという機能も既に兼ねそろえていました。

こうした優れた機能を持っていた国産型は、1942年(昭和17年)「カ号一型観測機(カ-1)」と名付けられて陸軍に正式採用されました。“カ号”の名前は、「萱場製作所」や「観測機」のカではなく、「回転翼」の頭文字をとったものです。

また、のちに“オ号”(オ-1、オ-2)とも呼ばれましたが、これはオートジャイロの頭文字に由来します。ソロモン群島要地奪回の作戦名である「カ号作戦」との混同を避けるため1944年以降に改称されたものです。本機のバリエーションは数種の改造試作型を含めこの「オ号」のオ-6まで存在します。

太平洋戦争へ突入する1942年12月には萱場製作所の仙台製造所において実用機の生産がはじまりました。1943年には60機、1944年(昭和19年)に毎月20機の量産が行われました。これらの多くは「カ号観測機」として実践投入され、陸軍の訓練における弾着観測や、海軍の対潜哨戒にも充てられました。

無論、日本で実戦配備されたものとしては唯一のオートジャイロです。試作機(原型一号機)はアメリカ製のジャコブスL-4MA-7 空冷星形7気筒エンジンを搭載していましたが、敵国のものを使うわけにはいかないため、実用機ではこれを国産型ではドイツ製のアルグス As 10C 空冷倒立V型8気筒エンジンを使用しました。

このエンジンは、のちに神戸製鋼所で国産化されましたが、しかしアルグスエンジンはトラブルが多く、このエンジンを使った機体の生産は約20機で打ち切られました。以後は試作機と同じジャコブスエンジンを神戸製鋼所で国産化したものを搭載し、この機体は「カ号二型観測機(カ-2)」と発展しました。

このころの機体構造は、胴体と垂直尾翼と方向舵は鋼管骨組でしたが、これに貼るのは金属ではなく、羽布張りでした。水平尾翼も木製のうえにこれも羽布張りで昇降舵はありませんでした。さらに機体前部に取り付けられるプロペラは木製固定ピッチ2翅でした。

ローターも鋼管桁に合板を貼ったものにすぎず、3枚のローターを有していましたが、これは後方に折りたたむことができました。こうしたペラペラな機体であったため、ほとんどが戦闘には投入されず、戦中に使われたものの多くは観測、探索用でした。

機体の生産は、上述の萱場製作所仙台工場で行われ、エンジンは神戸製鋼所大垣工場にて行われました。しかし戦争が進むにつれて物資が枯渇するようになり、エンジンやプロペラなど重要部品の供給の遅れから、生産は遅々として進みませんでした。このため、終戦までには生産予定を大きく下回る合計98機しか軍に納入されませんでした。

しかもその内、完成していた10数機は被爆によって破壊され、約30機はエンジンがついていない状態でした。このため、実質、実用となり空を飛ぶことが可能だったのは50機前後とされます。実戦配備されたのはその内の約30機で、そのうちの20機が対潜哨戒機としての使用でした。

使用された場所ですが、これは当初予定された中国大陸での弾着観測任務にはほとんど使用されず、その後の戦局の変化から、多くがフィリピンに送られました。実践に投入された対潜哨戒機などにもかろうじて攻撃能力を持たせるため、前席の観測員席を改造して胴体下に小さなドラム缶のような60 kg爆雷1発懸吊されました。

その重量分を観測員を降ろして確保し、後席の操縦士のみの単座機として運用されましたが、爆雷を積載していない時は通常の複座機として運用できました。この場合の使用目的は主に偵察、連絡任務でした。

1943年、陸軍はカ号を空母に艦載して対潜哨戒機として使うことを考えました。現在でいうところのヘリコプター空母に近いものです。母船としては、この目的のために従来船の飛行甲板の拡幅と航空艤装などが施された特殊舟艇も用意され、これは「あきつ丸」と「熊野丸」でした。

同年6月には、本格的な空母に生まれ変わった。あきつ丸においてカ号の発着艦実験が行われ成功しており、7月には、オートジャイロ搭乗員10名が選抜され、愛知県豊橋市郊外大清水村の、老津陸軍飛行場にて教育訓練を受けました。翌、1944年9月に第1期生が卒業しましたが、しかしカ号が艦載されることはありませんでした。

この役目は、このころちょうど開発された国産初の垂直離発着固定翼機(STOL)とも呼ばれる「三式指揮連絡機」にとって代わられました。カ号や現在のオスプレイのようなローターは持っていませんが、固定翼の後ろに巨大なフラップが取り付けられ、これにより離発着距離、離陸58m、着陸62mを実現しました。

風速5m程度の向かい風があれば30m前後での離着陸も可能であり、こちらが採用された理由は、カ号の生産が遅々として進まなかったことと、本格的な空母で運用するならば固定翼機のほうがオートジャイロより搭載量などの面で総合的な能力で勝ると判断されたためです。

三式指揮連絡機は1944年8月から11月まであきつ丸に艦載され対潜哨戒任務に就きました。一方、老津陸軍飛行場で訓練を受けた第1期生と第2期生の計50名は、教育訓練終了と共に、同年10月、広島市宇品の陸軍船舶司令部本部内に「船舶飛行第2中隊」が編成され、ここに所属する兵士としてあきつ丸に配属されました。

これは日本初の回転翼機部隊でしたが、彼等を乗せてフィリピン方面に向かっていたあきつ丸は1944年11月に米軍の潜水艦攻撃により沈没しました。この時、ごく少数のカ号が「貨物として」積載されていましたが、あきつ丸とともに失われました。

また、この頃レイテ島が陥落し南方航路は事実上閉鎖され、南方航路での船団護衛任務自体が無くなった為、カ号は日本本土の陸上基地で運用されることになりました。

その後、残された船舶飛行第2中隊の面々は、福岡の雁ノ巣(がんのす)飛行場に移動し、壱岐水道などの索敵・哨戒・警護飛行の任務に就きました。1944年秋頃から壱岐に筒城浜(つつきはま)基地の建設が始められ、1944年末にほぼ完成。

草地を平坦にしただけの未舗装の滑走路は、長さ約200m足らず、幅約40mであり、屋根をシートや竹や藁などで擬装した、半地下壕式格納庫が十数ヶ所構築されたこの基地に、

船舶飛行第2中隊がやってきました。1945年(昭和20年)1月始め頃のことで、搭乗員と整備兵、合わせて約200名、雁ノ巣飛行場から移動してきました。

運用されるカ号は約20機であり、すぐに壱岐水道の索敵・哨戒・護衛飛行が開始されました。5月からは対馬の厳原(いづはら)飛行場にも分遣され、最後に残された大陸とのシーレーンである博多~釜山間での対潜哨戒や船団直衛任務に従事しました。

しかしこのころから、米艦載機が頻繁に出現するようになったため、6月に能登半島方面に移動し、石川県の七尾(ななお)基地でこれまでと同様に索敵などの任務を行いました。しかし、8月15日にここで終戦を迎えます。

本来の目的であるシーレーン防衛の任務はきわめて小規模ながら一応果たしましたが、結局、潜水艦撃沈などの当初目標としたような具体的な戦果を上げることはできませんでした。

日本を破り勝利したアメリカでは、ちょうどこのころシコルスキー R-4やR-6などのヘリコプターが実用化・大量生産されるようになっていました。沿岸警備隊や陸軍が対潜哨戒や輸送任務に艦載して使用されるなど既に実用化されており、カ号のような古い時代のオートジャイロの時代は終焉の時を迎えました。

日本でカ号を生産した萱場製作所の手本となった、イギリスのシェルバ社やアヴロ社、アメリカのケレット社などでもその後オートジャイロの開発が続けられましたが、市場は収束の方向に向かい、やがてこれらの会社もヘリコプターなどの生産に移っていきました。

一時は軍用や商業用にまで使用されていオートジャイロは現在ではほとんどがヘリコプターに取って代わられてしまい、オートジャイロといえば、スポーツ用のものがほとんどとなっています。

007の映画で使用されたスポーツ用オートジャイロ