「グロスター」と言われても、おそらく多くの日本人が知らない地名だと思います。

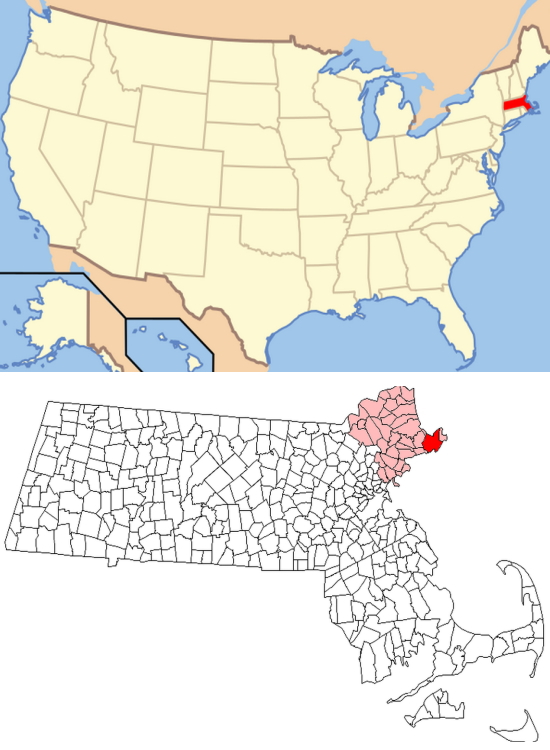

これは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部にある小さな町で、ボストンからは北東の方向、50kmほどのところにあり、南西にあるニューヨークからは、直線距離で400kmほども離れています。

アメリカでは、いわゆる「ノースショア」と呼ばれる地域に位置し、40kmほども北へ行けばもうそこはカナダ国境、という位置関係です。

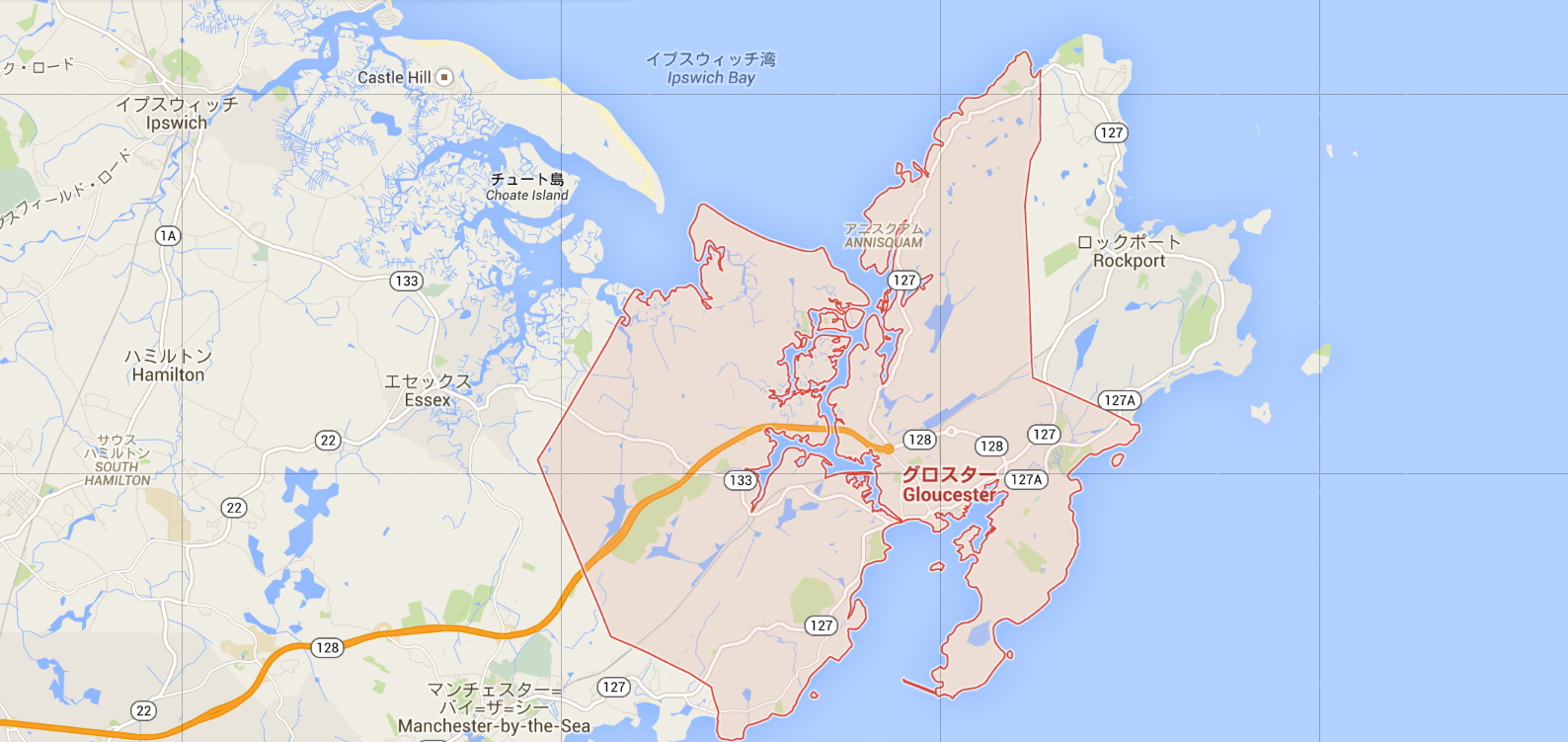

ここには、「アン岬」と呼ばれる半島が大西洋側に向けて張り出しており、グロスターはその半島の東端の大半を占める地域に作られた町です。人口はおよそ3万人弱。漁業で栄えた典型的な港町でありますが、その美しい風景を目当てに四季を通じてボストンやニューヨークなどの大都市からも多くの観光客が訪れます。

グロスターの最初の入植者は、イングランド王ジェームズ1世がチャーターした「ドーチェスター・カンパニー」と呼ばれる遠征隊だったといわれています。この遠征隊はイングランド南部ドーセットの州都ドーチェスター出身の者達で構成されており、イギリス人開拓者たちの中でも先駆者の部類に入るようです。

その市域の成立は、同じくマサチューセッツ州にあって1626年に設立されたセイラム市や、1630年のボストン市の設立に先立つ1623年とアメリカの中でもかなり古い部類になります。

グロスターの町はアン岬のほぼ中央を流れる「アニスクアム川」で東西に二分されています。「川」とはいいますが、外洋とつながっています。アメリカ東部では複雑に入り組んだ入り江状の地形に加え、多数の島嶼からなる地形が多く、この間を縫うように入り込む海のことをしばしば、「川」と呼ぶことが多いようです。

このアニスクアム川の南端はもともとは陸地でしたが、ブリンマン運河という運河が開削された結果、こちらも外洋に面するようになり、河口にはグロスター港が作られました。そしてこの港の北側に広がる地域がグロスターの最大の市街地であり中心地です。

一方、アニスクアム川は北へ向かってはイプスウィッチ湾に注いでおり、河口の北西岸に沿った陸地は湿地であり、幾つかの小さな島を形成しているほか、右岸の一部にも湿地帯が続いています。

この湿地帯の北部は岩礁地帯になっており、ここにあるのが「アニスクアム」という小さな町であり、町はずれにウィグワンポイント(Wigwam Point)、という岬があります。そして、この岬の先端の光景が冒頭の写真であり、その中央部に立っているのが、「アニスクアム灯台」です。

この一帯は、現在ではリゾート地化されており、海岸沿いには数多くの別荘地が居並んでいます。近隣にはヨットハーバーもあるほか、貸しコテージなどもあるようで、その風光明媚な土地柄に魅せられ、ボストンなどの近郊の大都市からここを訪れる観光客も多いようです。

この写真は、1904年に撮影されたものですが、下の写真は、グーグルアースで掲載されていた、最近のものです。冒頭の写真と見比べてみると、100年前の写真にはあった灯台のすぐ右側にある宿舎棟と思われる長屋が取り壊されており、ここには新しい三角屋根の建物が建っています。

しかし、さらにその右側にある同じく三角屋根の家ですが、この煙突のある家は100年前のものと同じもののようです。どんな人がオーナーかはわかりませんが、灯台もさることながら、この家もまたこうした長い間維持されてきたわけであり、頭が下がる思いがします。

このグロスターへの開拓者の最初の集団は、アン岬の南側、グロスター市街域の中心地に近い海浜で上陸し、アニスクアム川河口右岸で現在「ステージフォート公園」と呼ばれている野原で漁業基地を設営したとされています。

そのときこの土地につけられた名称が、「グロスター」であり、この名前はイングランド南西部にあるグロスター市から採られました。おそらく開拓者の多くがそこの出身だったことが考えられます。

ただ、グロスターの発展は現在ある港の周りではなく、最初に入ったかなり内陸部の地域だったようで、その理由はおそらく冬季の季節風などで作物がやられてしまうのを防ぐためや生活する家を建てるための木材を入手するためだったでしょう。

アン岬地区においては、初期の産業は自給自足農業と製材業だったそうですが、土壌が肥えておらず、岩の多い丘陵だったために、大規模農業には向いていませんでした。小規模家族農園と家畜が生存を維持するものだったといい、自然にその家計は漁業に頼るようになっていきます。

とはいえ、この当時の漁業は近海に限られ、後年のような大漁は少なく、少量の収穫によって細々と暮らしていたようです。

しかし、このグロスターのある北アメリカ大陸東海岸の大陸棚には、海面下25mから100m程度の広く浅い海域が広がっており、北から流れるラブラドル海流(寒流)と、南から流れるメキシコ湾流(暖流)がぶつかる潮目の海域です。

このため、浅く複雑な海底地形もあいまって、世界有数の好漁場になっており、これをアメリカ人は通称、「グランドバンク」と呼んでいます。グロスターの漁師がこのグランドバンクを漁場にした大規模な漁業に乗りだし、現在の発展の礎を築いたのは18世紀も半ばになってからでした。

現在もその漁業の基地となっている市域南部にある「グロスター港」は幾つかの小さな入り江に分かれ、湾域はさらに漁師の記念碑があるウェスタン港と大規模な漁船団の母港のあるインナー港に別れています。

大規模な漁業を行うためには当然、しっかりとした船を建造する必要もあり、このためグロスターの町では船造りがさかんとなり、現在ではアメリカ北部海岸においても有数の造船の町となりました。通説では1713年に最初のスクーナーが建造されたといい、以後数多くの中小船舶を建造してきました。

こうして造船の町としても発展したグロスターは、島東海岸沖の好漁場をホームグランドとして漁獲量をも伸ばし、ノースショアにおける拠点として次第に発展していきました。

19世紀後半には、この町で繁盛する水産業での仕事を求め、またアメリカでのより良い生活を求めて、イギリス人のみならずポルトガル人やイタリア人も大挙移民して来ました。現在のグロスター市にいる漁民はこれら移民の子孫であることが多といわれます。

グロスター港の景色と「10ポンド島」灯台 1915年頃

この街がどことなく地中海のような雰囲気を持っているのはこのためであり、年間を通じて行われる多くの祭りにもこれらポルトガルとイタリアの強い影響が残っており、カトリックの祭りでは、「セントピーターズ・フィエスタ」というものがあります。

現役の漁師はもちろん引退した漁師やその親戚たちが、自らが用いた、あるいは今も使っている漁船の「櫂」を肩に担いでこの祭りに参加するとのことで、毎年6月の最終週末に開催され、9日間の祈りが先行し、祭のハイライトには漁船団への祝福があるといいます。

セントピーターとは「聖ペトロ」のことで、これは南欧の漁師の守護聖人です。グロスター最大のこの年中行事は、現在も地元イタリア系アメリカ人社会が後援しているといい、遠く離れたイタリアからも参加者が多いといいます。

こうした漁業の町では同時に水産加工業も発展しやすいものです。1849年にここに設立されたジョン・ピュー & サンズという水産食品企業は、1906年にゴートン・ピュー・フィッシャリーズとなり、1957年にはゴートンズ・オブ・グロスターと改名しましたが、「ゴートンの漁師」というブランド名で、今やアメリカ全土に知れ渡っています。

また、魚を捕らえ加工することに加え、魚類研究の中心でもあり、数多くのアメリカ国内の大学の研究者がここに出張し、海洋学研究を行っているといいます。

しかし、漁業は過去も今も大変危険を伴う事業です。アメリカ北東岸の海はときに荒々しく、牙をむくため、グロスターではその350年を超える歴史の中で、1万人を超す人を大西洋で失ってきたといいます。

失われた者一人一人の名前が市役所主階段にある巨大な壁画に描かれており、現在でも死者のリストが少しずつ増えているといいます。また、上でウェスタン港には、「漁師の記念碑」がある、と書きましたが、これはこの港の傍にある舵を執る男の像のことで、別名「グロスター漁師の慰霊碑」とも呼ばれているものです。

「船で海の下に行った者に捧ぐ」と記銘されており、これは聖書の詩篇第107編23-32からの引用だそうです。海で失った親族のために、「聖ペトロ」への祈りがここでも例年繰り返されています。

グロスターはまた、その景観美においてもアメリカで屈指の場所とされており、19世紀初期から多くの画家達を惹きつけてきました。

最初にグロスターで有名になった画家はグロスター生まれの「フィッツ・ヘンリー・レーン」という人で、その居宅が今も海岸近くにのこっているそうです。その作品のコレクションがアン岬博物館にあり、絵画40点と素描100点が収められているといいます。

その後もグロスターに惹きつけられた画家は数多く、19世紀のアメリカを代表する画家で、ボストン出身の「ウィンスロー・ホーマー」や、ニューヨークからやってきた、アメリカ合衆国のモダニズムを代表する画家「スチュアート・デイヴィス」、抽象表現主義とカラーフィールド・ペインティングの代表的存在「バーネット・ニューマン」などがいます。

あまり日本人には馴染のない画家たちばかりですが、このほかにもざっと30人近い有名画家がかつてここを根拠地として生活しており、このほかにも何人もの名のある彫刻家がここで創作活動を行ってきました。アメリカでは知らぬ人のいないほどの芸術の町です。

文学でもこの地を舞台としたものは多く、ラドヤード・キップリングの小説「勇ましい船長」(1897年)はグロスターが舞台であり、1937年にはスペンサー・トレイシー主演で「我は海の子」という題名で映画化されています。

スペンサー・トレイシーを知らない人も多くなってきましたが、受賞を含めてノミネート回数は9回というこの人の輝かしい記録はいまだ誰にも破られていません。アメリカでは20世紀で最も著名とされる俳優のひとりです。

このほか、2000年の映画「パーフェクト ストーム」はグロスターが舞台であり、ここで撮影も行われたほか、マット・デイモン主演の2003年のコメディ映画、「ふたりにクギづけ」もグロスターでその一部が撮影されました。その他7本ほどの映画がここを舞台にしています。

舞台といえば、このほか、グロスターにはグロスター劇団と呼ばれるプロの劇団があり、毎シーズン、主に夏に5つから8つの劇を上演しています。

長い間にグロスター劇団が開発した劇は国内さらに国外でブロードウェイとオフ・ブロードウェイで批評家の称賛を得るものになり、成功を収めてきたといい、この劇団はグロスターだけでなくボストン大都市圏からも、さらに季節住人や観光客を集めているといいます。

古い町だけに、市内には重要な建築物が多く、独立以前の家屋から、1870年に建設された町と港を見下ろす丘の上の市役所まであります。異国情緒ある水際の家屋を博物館に転換したものもあり、例えば1907年から1934年に建設された家屋などがそれです。

1926年から1929年に建設されたハモンド城という古刹もあるようで、ここには古代ローマ、中世、ルネサンス期の美術収集品を収めています。また中心街にはケープアン博物館やマリタイムグロスター博物館/水族館など多くの博物館があるといいます。

……と、まるで見てきたようにここまで書いてきましたが、私はこのグロスターを訪れたことはありません。が、すぐ近くのボストンや、マサチューセッツ州の北にあるメーン州は訪れたことがあります。いずれも海の香りのする素晴らしい地域であり、いずれまたアメリカへ行くことがあればこの地域を再び訪れたいものです。

いわんやこれまで書いてきたこのグロスターこの町をた知れば知るほど行ってみたくなりました。たまたま知り合わせたとはいえこれも何等かのご縁でしょう。海好きの私としては、将来にわたってぜひ訪れてみたい候補地のひとつとなりました。

みなさんもいかがでしょうか。最近は日本からボストンへの直行便も多くなり、その所要時間は13時間ほどです。地球の裏側へ行くのも簡単になったものです。

ちなみにこの地域では、年間で最も暑いのは7月で、平均最高気温は28°Cほどのようですが、平均最低気温は18°Cとかなり過ごしやすいようです。ただ逆に冬は寒く、-12°C以下になる日もあるようですから、体調管理にはお気を付けください。

そしてアニスクアム灯台まで行ったら、ぜひその写真をこのブログまでお寄せください。