写真が撮影されたのは、1941年。太平洋戦争の真っただ中でありますが、少女たちの表情には戦争の影などみじんも感じられず、明るい笑顔です。

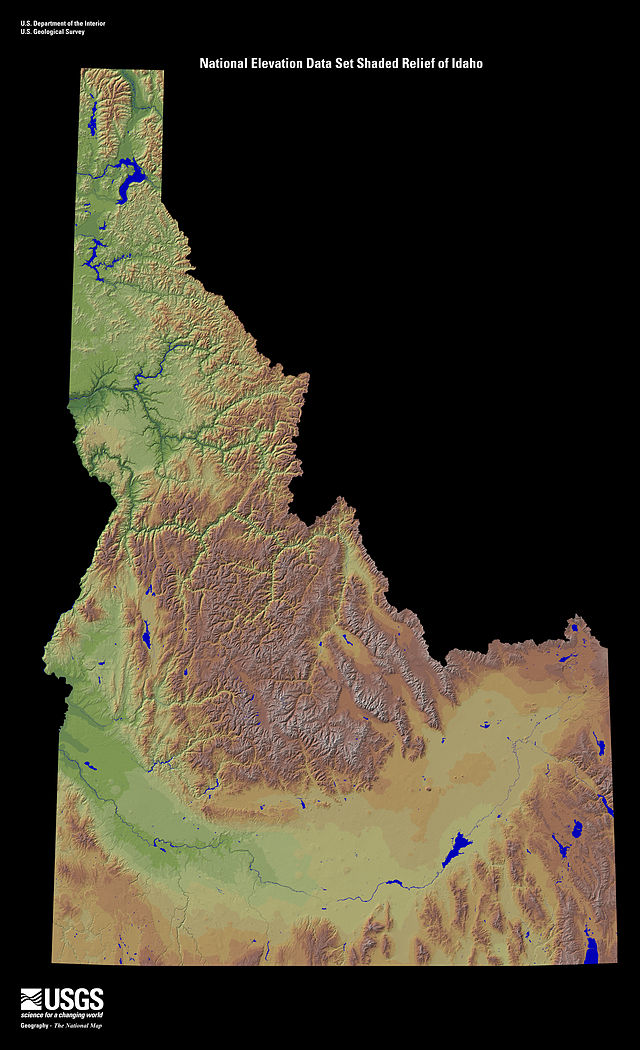

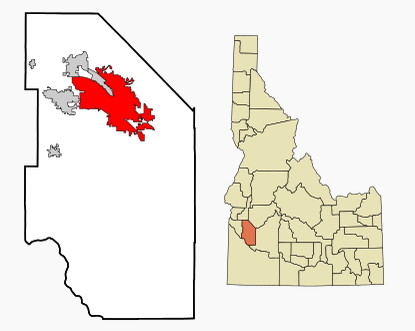

場所は、コールドウェル(caldwell)となっており、アメリカ西北部の州、アイダホ州の州都、ボイシ(Boise)の都市圏内にある、人口46000人ほどの中都市です。

町の中央部に colledge of Idaho という全米でもかなり古い創設になる私立大学があり、この写真はその学校関係者の子息か、あるいは、この町が20世紀中に主に農産物加工などで発展してきたことから、そういった商工業者の子供なのかもしれません。が、いずれにせよ想像の域を出ません。

このアイダホ州というのは、実に日本人には馴染のない州であり、何を探しても日本との接点が出てきません。

ただ、州北部にサンバレーというリゾート市があり、スキーなどの冬季スポーツがさかんな関係からか、ここと長野県山ノ内町が姉妹都市になっているほか、同じような理由からか北部のポカテロ市が北海道の岩見沢市と姉妹都市になっているようです。

が、アメリカ西岸部のカリフォルニアやオレゴン、ワシントンといった各州よりも更にアメリカ内部に入り込んだ場所にあるという地理条件からか、あまりアイダホにまで行ったという日本人の話は聞いたことがなく、私自身、ワシントン州とアイダホ州の境界近くまで行ったことがあるものの、州内に足を踏み入れたことはありません。

が、せっかくなので、どういう州なのかさっとおさらいしてみようと思います。

まず、「アイダホ」という名前ですが、アメリカの他の州が、ヨーロッパの地名由来のものが多いのに対して、これはネイティブアメリカンに由来する名前のようです。

一説によれば、かなり適当につけられたという話もあるようです。これは、1860年代の初めごろに、この地域の名前を決めようとしたとき、ある政治家がこの地に住むショショーニ・インディアンの言葉で「山から昇る太陽」あるいは「山々の宝石」の意味である、としてこの「アイダホ」という名前を提案した、といういわれに発します。

しかしこれの意味づけは後にこの政治家が自作したということが明らかになっており、インディアンの言葉には違いないものの、意味が果たしてそうであるのかは誰も証明できなかったようです。

連邦議会もそのあたりを察していたのか、1861年には一旦、この地域の名前を「コロラド準州」とすることに決めました。現在のコロラド州は全く別のところにありますが、このときはアイダホもまたコロラドと呼ばれようとしていたわけです。

ちなみに、このコロラドという名前は、「赤みをおびた」を意味するスペイン語に由来しており、このあたりには鉄分を多く含んだ赤い色をしている川が多かったため、地域を表すには適当と考えられたのでしょう。

ところが結局、現在のコロラド州のほうで、この名が採用されるころとなり、コロラド準州が誕生しました。アイダホに州としてその名をつける案はどこかへ行ってしまい、結局はワシントン州の一部に「郡」として取り込まれることになりました。

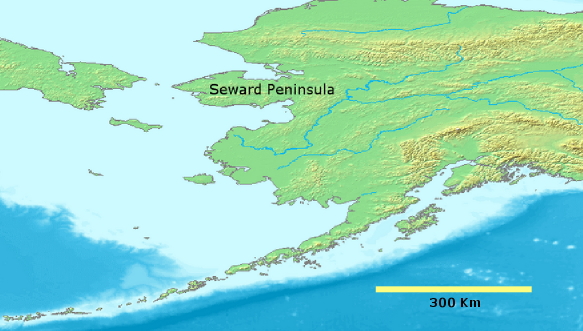

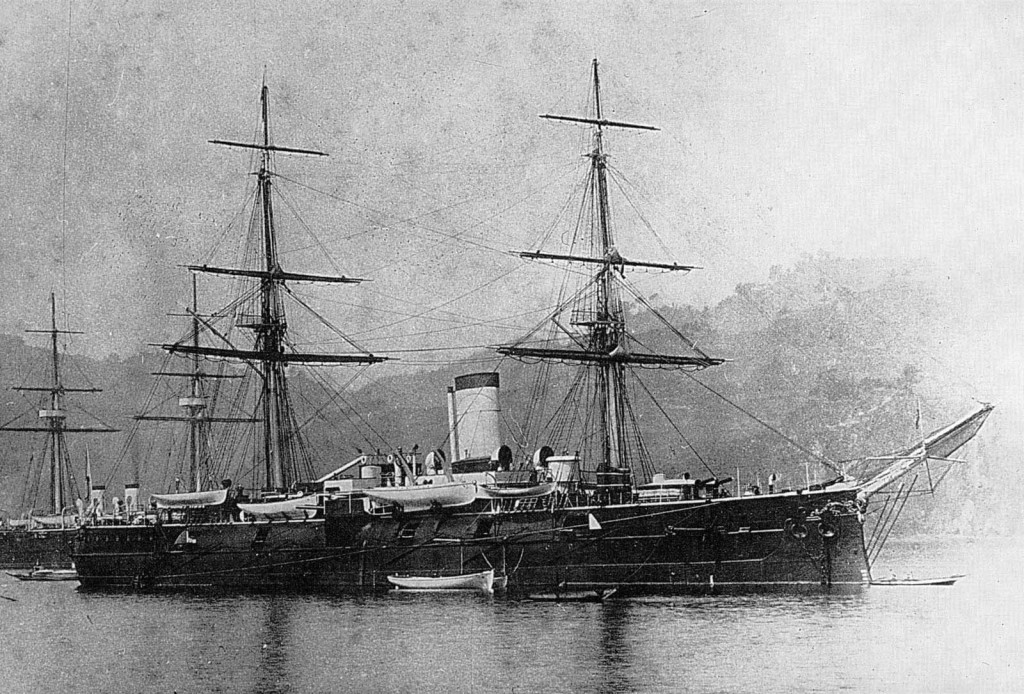

こうして、このとき改めてこの郡名を決めることになりましたが、このころコロンビア川で進水した蒸気船に「アイダホ」の名を冠したものがありました。この蒸気船名が上述と同じインディアンの用語なのか、何を意味するのかは不明でしたが、ともかくこれにより「アイダホ」という名前が人々に知られるようになっていました。

このため、この新しい郡の名前も同じくアイダホでいいじゃないか、ということになり、この郡名を「アイダホ郡」とすることが決まりました。さらにその後これを準州に昇格させようということになり、こうして1863年にアイダホ準州が創設される運びとなりました。

しかし、本当にこのアイダホという呼称がインディアン由来のものであるのかどうかという証拠はないままに現在まで来ているということで、これではまずい、とアイダホ州の人は思ったのでしょう。

20世紀以降の多くの文献では、一応、インディアンの言葉から派生したということになっており、どうやら後付でその由来を考え出したようなフシがあります。

アイダホの小中学校の歴史教科書にはこう書いてあるそうです。「ショショーニ・インディアンには “ee-da-how” という用語があり、その意味は “Ee”が、「降りてくる」 “dah” は「太陽」と「山」のふたつを表しており、3つめの “how” は驚きを意味し、つまり、「注意せよ!太陽が山から降りてくる」ということになる」、と。

しかし、「アイダホ」という名前は平原アパッチ族の「敵」を意味する “ídaahę́” から出てきたという説もあり、いずれにせよ、インディアン語らしい、というところは共通していますが、「アイダホ」の本当のところの意味は誰にもわからない、というのが事実のようです。

州南部のショショーニ滝

まあもっとも、地名の由来などはいい加減なものも多く、日本でも例えば山梨県の「やまなし」の由来は、くだもののヤマナシがたくさんとれたからとか、山をならして平地にした「山ならし」からきているなどたくさんの説があるものの、定説はないようです。

さて、アイダホ州のことです。州の大部分が山岳地帯の州です。面積では全米50州の中で14位。農業と共に林業、鉱業が盛んです。農産物の中でもとくにジャガイモの出荷額が多いので、「ジャガイモの州」と呼ばれることもあります。

その自然を活かした観光業なども最近は州の大きな収入源になっています。州都および最大都市は、州南西部にある上述の「ボイシ」です。これも日本人には馴染のない都市名です。

人口約16万。海抜は2,842フィート(864m)の高地にあり、全米指折りの治安が良好な都市としても知られていて、治安の良い都市として上位100位以内に入ります。また、良好な自然環境、温暖な気候などから最も生活しやすい都市の一つに挙げられています。

このボイシを州都とするアイダホ州全体の人口はおよそ157万であり、これは日本の神戸の154万人とほぼ同じです。州の愛称は「宝石の州」であり、ほとんどあらゆる種類の宝石が州内で見つかっています(この辺のところ山梨県に似ており、地名の由来がよくわからんところは、宝石が見つかりやすいのでしょうか)。

ヨーロッパ人の入植がある前はそのほとんどの部分を複数のインディアン部族が支配していましたが、アメリカ合衆国陸軍大尉メリウェザー・ルイスと少尉ウィリアム・クラークによって率いられた、「ルイス・クラーク探検隊」がこの地を発見したことで、入植が行われるようになり、先住民以外で最初の集落は1809年にできました。

法人化された最初の町は、ワシントン州との州境にあるルイストンであり、最初の州都となりました。その創立は1861年とされます。このルイストンには、太平洋岸に注ぐコロンビア川の支流のスネーク川という川があり、太平洋側からコロンビア川を遡っていくとこの地に達することができたという点は、この地域の発展にとって大きかったようです。

1863年に、このルイストンでアイダホ準州が設立されるまでの間、現在のアイダホ州の部分はオレゴン、ワシントンおよびダコタの各準州に含まれていました。その後準州となって以降は、1865年に州都がルイストンからボイシに移されました。

これは、ボイシで1862年に金鉱が発見されたためです。スネーク川支流の河谷に位置するという位置関係は交通上も有利で、いわゆる「オレゴン街道」の沿線都市として栄えるようになりました。

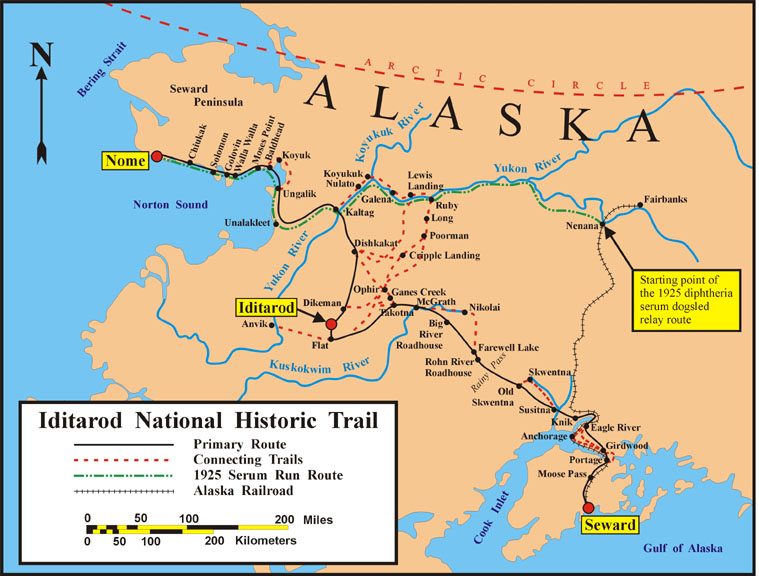

この「オレゴン街道」というのは、19世紀の西部開拓時代にアメリカ合衆国の開拓者達が通った主要道の一つであり、大西洋から太平洋まで交通網を拡げるという目標の達成に貢献しました。

その道程は、オレゴン州に端を発し、アイダホ州、ワイオミング州、ネブラスカ州、カンザス州、ミズーリ州の6州にまたがり、五大湖の南に至ります。五大湖からは舟運で太平洋に出ることができ、これにより北アメリカ大陸の横断が実現しました。

1841年から1869年の間、オレゴン・トレイルは東部から太平洋岸北西部に移住する開拓者で賑わいましたが、1869年に大陸横断鉄道が開通すると、この道を長距離で旅する人は減少し、徐々に鉄道に置き換わっていきました。

しかし、その通過点であるアイダホ州では、この間繁栄が続き、20世紀の灌漑事業によって食品、食肉加工業が発達しました。また金鉱から産出される金にも支えられたことから、1890年には州に昇格することができました。その後の州の経済は鉱業が主体でしたが、後には農業、林業および観光業に移っていきました。

近年のアイダホ州は観光業と農業の州としての基盤に加え、科学技術産業を奨励して産業の拡大を図っており、今やこの科学技術産業は州内の産業の中で最大(州の所得の25%以上)となり、農業、林業、鉱業を合わせたよりも大きくなっています。

上述のとおり、アイダホ州からは、スネーク川とコロンビア川を下って船で太平洋まで下ることができます。両河川にあるダムや堰にはすべて閘門が整備されており、アイダホ州東端にあるルイストン市には大陸アメリカ合衆国の太平洋岸から最も内陸にある「海港」があります。

この「閘門(こうもん)」というのは、急こう配な川の箇所や、ダムや滝などの落差を克服して船を通航させるために用いられる装置です。

船の通行に障害がある場所では、人工的に水流を一部堰き止めて「プール」を複数作ります。このプールは川の上下流に連続しており、船が通行する場合は、下流、もしくは上流から順番にこのプールに船を入れ、水位差を調整しながら少しずつ上下流に船を移動させます。

これにより、急激な落差によって船が損傷することを防げるわけです。場合によってはこのプールをすべて繋ぎ、勾配の緩い長い水路にすることもあり、この場合でも安全に船を通すことができますが、建設費用がかかりすぎることが多いため、一般には閘門にすることのほうが多いようです。

こうした閘門がコロンビア川やスネーク川に多数設置されたことで、ルイストンには外洋船で来ることができるようになりました。

オレゴン州アストリアで太平洋に注ぐコロンビア川河口から、アイダホ州のルイストン港までは、465マイル (750 km) ありますが、これを仮に10ノット(約19 km/h) で航行すると、およそ40時間かかります。

時間はかかるものの、その分大量の物資を運ぶことができ、これによりアイダホ州は太平洋沿岸の諸州の開発からも取り残されることはありませんでした。逆に材木や穀物などの商品がルイストンから太平洋まで積み出されるとともに、ルイストンの主要産業であった製紙業や木工製品も太平洋岸の諸州に届けられるようになりました。

ちなみに、筆者はこのコロンビア川の各所にあるダムの視察のため、この川を訪れたことがあります。

この川にはかつて大量のサケが遡上しており、これを捕獲することでネイティブインディアンの生活が成り立っていましたが、多数のダム群ができたことで、彼等の生活は成り立たなくなってしまいました。

このため莫大な補償金が払われましたが、と同時に、ダムには「魚道」をつけるなどして、サケが上下流を行き来できるような工夫がなされるようになりました。

私が訪れたのはそうした魚道の見学や、サケの保護の実体を把握するためでしたが、このとき見たコロンビア川は確かに大きな川で、河口部では幅が2km以上もあり、これは海か、と見まがうほどでした。

が、川は上流へ行けば行くほど狭くなるもので、アイダホ州のルイストンあたりでは800m程度にまで細くなっているようです。細くなるだけでなく、深くなり、このあたりの渓谷美は写真を見る限りにおいては一見に値するほどのもののようです。

このほかアイダホ州には、アメリカ国内でも有数の自然地域が残されており、例えば、州都ボイスの北側に広がる原生地域は広さが230万エーカー (92,000 km²) もあって、大陸の中でも最大級の保護原生地です。マリリンモンロー主演の「帰らざる河」の舞台ともなった地でもあります。

また州東部は、実質ロッキー山脈の一部であり、豊富な天然資源と美しい景観があります。

雪を抱いた山脈、急流、広大な湖および急峻な峡谷などなどは、アメリカ切っての観光資源ともいえますが、他に十分に紹介されているとはいえず、手つかずのままといった状態のようです。

日本人にもまだ十分に紹介されているとはいえない地域であり、ネットで調べてみてもあまりこの地を訪れるツアーなどは企画されていないようです。

それだけに「秘境」を訪れたいと考えている人にとっては、十分な魅力のある土地柄といえるでしょう。ご興味のある方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、現代のアイダホ州は大統領選挙なども共和党寄りが続いているようで、1964年を最後に民主党大統領候補がアイダホ州を制したことはありません。

先日大統領候補として民主党から立候補した、ヒラリー・クリントン氏はアメリカ中で大人気のようですが、ここアイダホでの票の行方が、アメリカ初の女性大統領誕生になるかどうかのバロメータにもなるような気もします。注意深く見守りましょう。