この二人が操縦しているのは、1911年に開発された「カーチスモデルD」と呼ばれる飛行機で、複葉機でかつ操縦席の後ろにプロペラがついています。

この二人が操縦しているのは、1911年に開発された「カーチスモデルD」と呼ばれる飛行機で、複葉機でかつ操縦席の後ろにプロペラがついています。

1903年にライト兄弟が初飛行に成功して以来、まだ8年しか経っていないころの初期の飛行機であり、これを開発したのは、グレン・ハモンド・カーチス(Glenn Hammond Curtiss)という人物です。

アメリカ合衆国の航空に関するパイオニアであり、現代の航空機メーカーのひとつカーチス・ライト・コーポレーションの礎となったカーチス・エアロプレーン&モーター社の創業者でもあります。

ライト兄弟とは、飛行機に関する特許を巡って争った最大のライバルとして知られてもいます。

1878年ニューヨーク州ハモンドボート生まれ。4歳の時に父が亡くなり、一家は決して裕福とは言えず、高校卒業後コダック社に入社するも退職し自転車競技選手に転じました。20歳のとき、結婚をしたことを機に自転車ショップ経営を始め、その発展でオートバイに興味を持ち、オートバイの製作・販売を開始しました。

自身の手によるオートバイで1903年には64mph(103km/h)の当時のスピード世界記録を樹立し、1907年には自身の設計による40馬力の4000ccV8エンジンを搭載したオートバイでこれを136.36mph(219.45km/h)まで更新しました。

この時点で、カーチスはアメリカNo.1のエンジン製作者の地位にありましたが、さらに彼の技術者魂を駆り立てたのは飛行機の世界でした。

30歳のとき、ライト兄弟を訪問して航空エンジンとプロペラについての意見を交換し合ったといい、さらに電話機の発明で有名なグラハム・ベルに請われて「飛行実験協会」の設立にも加わっています。これはカーチスが既にアメリカで最も洗練された小型軽量エンジンを製作していたためでもありました。

1908年7月4日には、カーチスは飛行機「ジューン・バグ」を彼の生誕地であるハモンズポートで飛行させて成功し、これによってカーチスはライト兄弟に続き、動力つき航空機で空を飛んだ2人目のアメリカ人となりました。

グレンカーチス

この時すでにライト兄弟は世界で初めて飛行機を飛ばしたことで名声を得ていましたが、その後その技術を飛躍させることができず、同じ年の8月にフランスのシャンパーニュで行われた、世界最初の飛行大会でライト兄弟は優勝はおろか入賞さえ果たせない惨めな成績で終わっていました。

しかも、このカーチスの「ジューン・バグ」の飛行成功に先立つ1908年6月20日、ライト兄弟はカーチスに対し「ジューン・バグ」が兄弟所有のたわみ翼の特許を侵害している旨の警告書を送って告発。

しかしカーチスは事実上これを無視して「ジューン・バグ」を飛ばし、翌年の1909年には自身の航空会社ヘリング・カーチス社を設立して飛行機の製作を開始しました。この年、ライト兄弟は正式に提訴、翌1910年の裁判でカーチスは敗訴したため、彼の会社は倒産の憂き目を見ました。

ところが、さらにその後の控訴審で判決は覆り、会社は再興されました。さらに1914年、ライト兄弟と抗争状態にあったスミソニアン博物館のチャールズ・ウォルコットと手を組み、カーチスは新たな水上機を開発し、その飛行試験を成功させました。

その後も飛行機の技術面におけるカーチスとライト兄弟の係争は続いたといいますが、1917年の第一次世界大戦への参戦を契機に、アメリカ政府の主導により航空機製造業協会が設立され、同協会による航空機関連特許の集中管理が実施された事でこの争いには終止符が打たれることとなりました。

その背景には軍事用として飛行機が注目されていたことがありました。カーチス自身、1910年には既に彼が製作した「ゴールデン・フライヤー」号改良型が偵察巡洋艦バーミンガムから初の艦載機離陸を成し遂げていました。

冒頭の写真、「カーチスモデルD」はその改良型と考えられ、こうした海軍における供与のための練習機として複座化されたものと思われます。

「カーチスモデルD」を開発した1911年には、海上から発進させる「飛行艇」をも完成させてその功績を認められ、1917年、カーチスは陸軍用戦闘機の製造に関する契約をアメリカ政府と結びました。

1929年、長年のライト兄弟との確執が一段落し、カーチスが自ら設立した航空会社、カーチス・エアロプレーン&モーター社とライト兄弟設立の会社、ライト・マーチン社は合併し、カーチス・ライト・コーポレーションが設立されました。

この会社は、第二次世界大戦中には全米製造業者中、第2位を誇り、数々の名機を生んでいきました。現在も企業買収を進めながら事業の多角化を図り、アクチュエーター、コントロール、バルブ、金属表面加工などでの、小規模ですが超先端技術を駆使したコンポーネントメーカーとして航空機分野、軍用分野を含む多分野多方面で活動しています。

カーチスは、その航空機産業育成の父とも言える存在ですが、パイロットとしても優秀でした。上述のフランス飛行機クラブが主宰しランスで開催された世界初の航空競技大会では、10kmのコースを平均時速46.5mph(75km/h)で完走し、2位のルイ・ブレリオを6秒差で抑えてゴードン・ベネット・カップ優勝をさらいました。

また、1910年には、オールバニからハドソン川に沿ってニューヨークに至るフライトを成し遂げ、ジョーゼフ・ピューリツァーから10,000ドルの賞金を授与されています。

このときの平均時速は約55mph(89 km/h)。距離137mile(220km)を2時間33分かけて航行した後、マンハッタン島上空を巡り、締めくくりとばかりに自由の女神像を旋回する余裕を見せたといいます。

その後もカーチスは、曲芸飛行を披露する巡業を行ったり飛行技術学校を創立するなど、航空分野で多大な貢献を残しました。

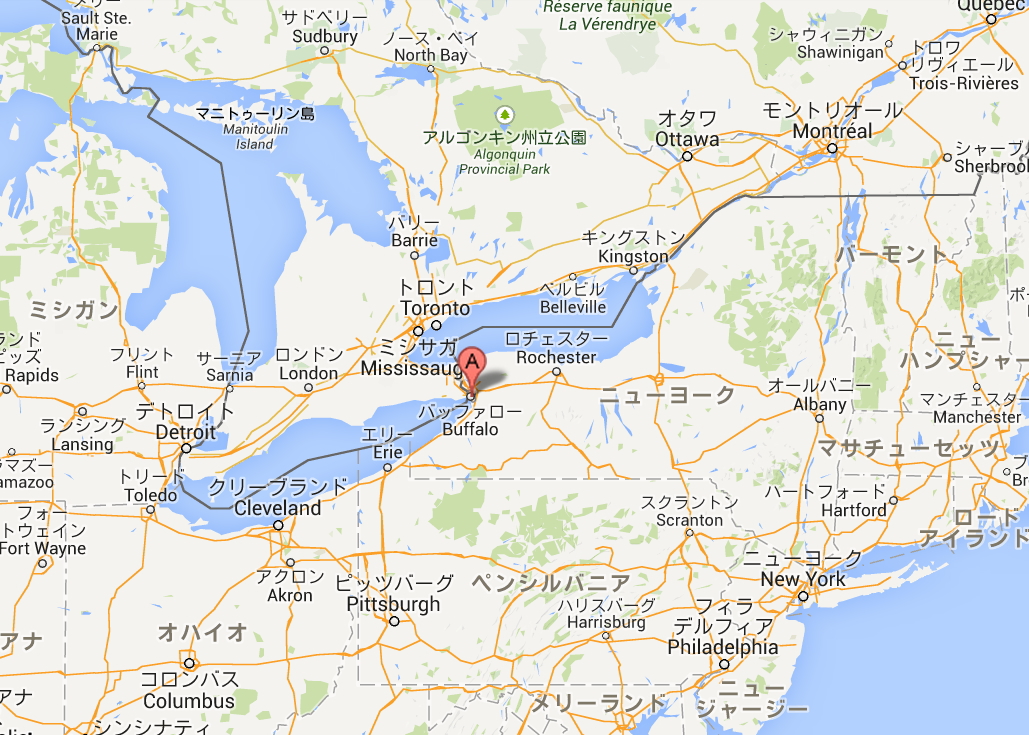

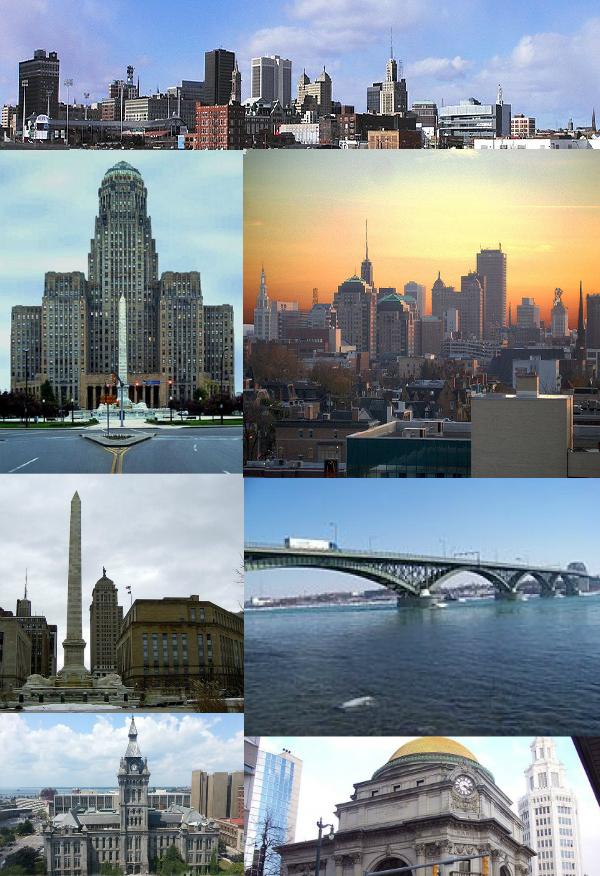

しかし、1930年、カーチスは虫垂炎手術を受けた後の複合症を併発し、バッファローで死去。わずか52歳の若さでした。

その遺体は故郷のハモンドボートに埋葬されましたが、これから60年のちの1990年、アメリカモータースポーツの殿堂入りを果しています。