写真は、アメリカ東部、マサチューセッツ州のニューベッドフォードという町の、ある朝の光景です。

撮影された1912年というのは、この街の基幹産業だった「捕鯨」に変わって、石油燃料の精製や繊維産業が盛んになった時代であり、こうした工場や学校に通う子供たちは、冬の間、休みになると、こうした凍った池の公園でつどい、ホッケーなどに興じていたのでしょう。

捕鯨の町ということで、どことなくこの少年たちも漁師の子供のような風情があるような気がするのですが、気のせいでしょうか。

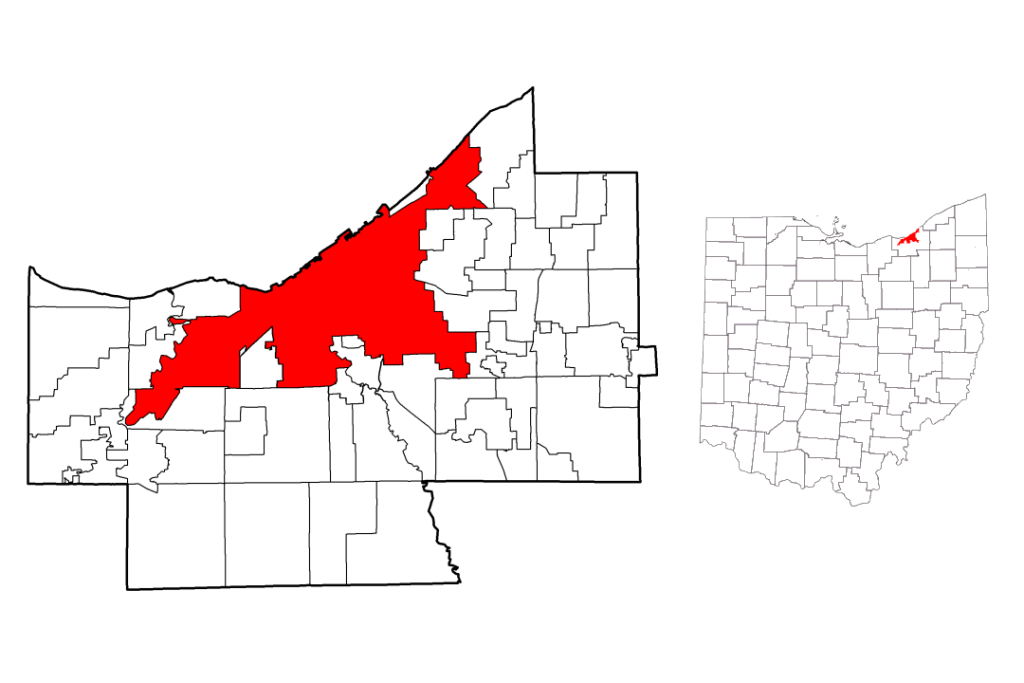

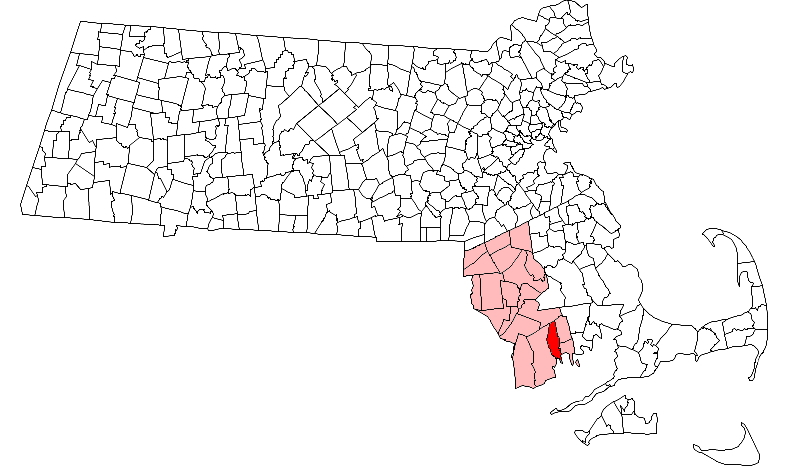

このニューベッドフォードという町は、その東側を流れるアクシネット川を隔てた対岸にある「フェアヘーブン」と結びつきが強く、もともとは一つでした。

このフェアヘーブンは実は日本人には大変縁がある場所です。土佐の国の漁師だった中浜万次郎が、嵐で遭難した際、救ってくれたアメリカの捕鯨船の船長が住んでいた町であり、万次郎はこの船長に引き取られ、ここで育ったという話は有名です。

ニューベッドフォードとフェアヘーブンは、ボストンから車で約1時間南へ走ったところにあります。しばらく西へ走ればそこはもうロード・アイランド州という位置関係であり、ここにはペリー総督が日本へと船出したニューポートの港もあり、こうしてみるとこの一帯は日本と実に縁が深いところです。

東へ走れば1620年メイフラワー号が到着したことで有名なケープコッド半島があります。メイフラワー号は、ヨーロッパからの移民が初めてアメリカに渡った移民船であり、アメリカ植民地化のシンボルとされている船です。

同船に乗っていた船客102名のうち、およそ3分の1がイギリス国教会の迫害を受けた分離派で、信教の自由を求めてこの船に乗りました。このため、アメリカ合衆国にとってメイフラワー号は信教の自由の象徴であり、歴史の教科書でも必ず触れられている船です。

このニューベッドフォード一帯の土地を最初にインディアンから買い求めたのは、イギリス人36人のグループでした。1652年のことであり、そのうちの1人ジョン・クックはメイフラワー号に乗ってアメリカへ渡った約100人の1人でもありました。

クックはこの土地をダートマスと名づけ、家を建てて実際に住みつきましたが、この植民地は次第に発展し、やがて議会ができるようになると、クックはダートマスを代表する議長に選ばれました。1695年にこの土地で息を引き取りましたが、メイフラワー号でアメリカに渡った男性のなかで最後まで生き残った人物として知られています。

アクシュネット川西岸に近い旧ダートマスの部分は、当初ベッドフォード村と呼ばれており、1787年に正式にニューベッドフォード町として法人化されました。このとき川向うのフェアヘイブンも合わせて同じ行政区に組み込まれ、1796年には両街の間に橋が建設され、ともに成長していきました。

しかし、フェアヘイブンは1812年にニューベッドフォードから分離して独立した町となりました。この間、移民はどんどん増えていきましたが、1800年まではまだ、ニューベッドフォードとその周辺社会は、大部分がイングランド、スコットランド、ウェールズ出身のプロテスタントで構成されていました。

19世紀前半にはポルトガルからの移民が捕鯨業に関連してニューベッドフォードとその周辺地域に入ってくるようになり、同様に20世紀に入るとポーランド系移民やユダヤ系移民も入ってくるようになりました。

ジョン万次郎がこの街で暮らすようになるころには、街の人々の多くは捕鯨業で活動し、物資を売り、船の艤装を行っていました。

ジョン万次郎を救い、フェアヘイブンの街に連れてきた人物は、「ウィリアム・ホイットフィールド」といいました。1804年にこの街で生まれましたが、両親を幼くしてなくしており、祖母に育てられました。

叔父ジョージ·ウィットフィールドは捕鯨船の船長であり、彼はその成長過程でこの叔父に大きな影響を受け、のちに自らも捕鯨船を操るようになります。

北米大陸東岸では17世紀中頃、マッコウクジラから良質の鯨油が採れることがわかりました。1785年に独立戦争に勝利したアメリカは、セミクジラと並びこれを捕獲対象とした捕鯨に積極的に参入していきました。

当初は北米沿岸だけで捕鯨行為が行われていたましたが、資源の枯渇から18世紀には大型の帆走捕鯨船を本船とした、いわゆる「アメリカ式捕鯨」へと発展しました。

これ以前に北大西洋で行われていたヨーロッパ式の捕鯨では、その猟場は、グリーンランド西部のデイディス海峡からノルウェー沖に至る海域でした。このころの漁法は小さな漁船が多数集合で動くというもので、1650年頃以降にその出船数はピークに達し、毎年250~300隻の捕鯨船を含む船団が出漁していました。

この捕鯨は主に油を採取し肉等は殆ど捨てるという商業捕鯨であり、その後の日本捕鯨のようにクジラ全てを用いるものではありません。ヨーロッパ諸国の中では一時オランダが優位であり、オランダの捕鯨会社はヨーロッパの鯨油市場を独占し、その利益はアジアとの香辛料取引を上回るまでになりました。

しかし、その後18世紀後半には、イギリスも捕鯨に参入し、世界の海上覇権を握っていたイギリスの捕鯨船は瞬く間に勢力を広げました。ところがこのころから、大西洋ではクジラ資源の枯渇が目立つようになってきました、このため、その操業海域も太平洋へと移っていきました。

多くの捕鯨船が太平洋全域へ活動を拡大していきましたが、北ではベーリング海峡を抜けて北極海にまで進出してホッキョククジラを捕獲し、南ではオーストラリア大陸周辺や南大西洋のサウス・ジョージア諸島まで活動しました。

ヨーロッパから出航した船団は、大型のカッターでクジラを追い込み、銛で捕獲しますが、捕獲用器具としては手投げ式の銛に加え、1840年代に炸薬付の銛を発射するボムランス銃と呼ばれる捕鯨銃が開発されました。捕殺したクジラは船の脇で解体されます。船上に据えた炉と釜で皮などを煮て採油し、採油した油は船内で制作した樽に保存しました。

そして、帰国後はノルウェー北部のスピッツベルゲン島などに設けられた捕鯨基地にこれらの油が集められましたが、ここの港は樽で埋め尽くされ、数千人の労働者が昼夜製油作業に従事していたといいます。

日本周辺にも1820年代に到達し、極めて資源豊富な漁場であるとして多数の捕鯨船が集まりました。操業海域の拡大にあわせて捕鯨船は排水量300トン以上に大型化しており、多くの薪水を出先で補給しながら、母港帰港まで最長4年以上の航海を続けるようになりました。

このような事情が日米和親条約締結へのアメリカの最初の動機でした。鯨をもとめて日本近海に現れる捕鯨船の捕獲対象種はコククジラやセミクジラ、ザトウクジラなどであり、鯨油と鯨ひげの需要に応じて捕獲対象種の重点が決定されました。19世紀中頃には最盛期を迎え、イギリス船などもあわせ太平洋で操業する捕鯨船の数は500~700隻に達しました。

このころには、アメリカもまたかなりの捕鯨船を保有するようになっており、マッコウクジラとセミクジラ各5千頭をも捕獲し、イギリス船などを合わせるとマッコウクジラだけでも7千~1万頭を1年に捕獲していたといいます。

南大西洋ではアザラシ猟も副業として行い、アフリカから奴隷を運んではアザラシ猟に従事させ、その間に捕鯨をしていましたが、こうした捕鯨船の母港となったニュー・ベッドフォードは大いに繁栄しました。

そんな中、土佐に生まれた万次郎は、手伝いで漁に出て嵐に遭い、漁師仲間4人と共に遭難、5日半の漂流後奇跡的に伊豆諸島の無人島鳥島に漂着し143日間生活していました。そこへたまたま通りがかったのが、アメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号であり、その船長こそがホイットフィールドでした。

ジョン・ハウランド号は、上述のメイフラワー号に乗ってアメリカに渡り、のちにマサチューセッツ州知事なども務めたジョン・ハウランドにちなんでく名づけられた三本マストの帆船でした。大きさは377トン、長さ34メートル、幅8.3メートル深さ4.2メートルであっという記録が残っています。無論、万次郎が見た事もない大きさの船でした。

万次郎は、この船に仲間と共に救助されましたが、これが天保12年(1841年)のことで、万次郎はまだ14歳でした。このころまだ日本は鎖国していたため、ホイットフィールド船長一行は、漂流者たちを日本に送り届けることを断念し、彼等とともにアメリカに帰港することにしました。

その途中立ち寄ったハワイでは、漂流者たち全員を下す予定でしたが、船長のホイットフィールドに最年少の万次郎の利発さに気付き、彼に本国に一緒に来ないか、と誘いました。万次郎は迷いますが、元より好奇心の強い子だったことから、渡米を決意します。

こうして、万次郎は、ホイットフィールド船長とともに、ニューベッドフォード港に入りました。その後、船長の家のあるフェアヘイブンに住むようになり、ここでは、船名にちなみジョン・マン(John Mung)の愛称をアメリカ人からつけられました。

その後、万次郎は、ホイットフィールド船長の養子となり、この地にあったールド・ストーン・スクールという、現在では高校にあたる公立校に通うようになります。船長からの期待に応えるべく必死に勉強したといい、わずか数年で英語もマスターし、この学校は首席に近い成績で卒業したようです。

1844年(弘化元年)、17歳で入った、私立のルイス・バートレット・スクールは、船員育成のための商船学校のようなところで、ここで万次郎は、英語は無論のこと、数学・測量・航海術・造船技術などを幅広く学びます。寝る間を惜しんで熱心に勉強し、ここでも首席となった彼は、同時に民主主義や男女平等などのアメリカの進取的な概念をも学びました。

その後ここで得た経験が、幕末から明治維新にかけて生かされ、時代の寵児になったことは言うまでもありません。その帰国の試みは2度行われました。最初上陸した琉球では、官吏に入国を拒否されましたが、二度目は役人に見つからないように入国に成功しました。

こうして約10年ぶりに帰国した万次郎は、その後薩摩を経て土佐藩に身を移され、すぐに士分に取り立てられました。さらには徳川幕府に徴用され、咸臨丸に乗って勝海舟とともにアメリカに「里帰り」もしました。

が、このときの寄港地はサンフランシスコだったため、フェアヘイブンには戻っていません。帰国後は、幕府の軍艦操練所教授となり、帆船「一番丸」の船長に任命され、翌年には同船で小笠原諸島近海に向い、洋式船で日本初となる捕鯨なども行っています。

幕末の動乱時には、戦闘などには参加せず、翻訳をしたり、士民に英語の教示を行っていますが、土佐藩にできた「開成館」という学校でも教授となって英語、航海術、測量術などを教えていたほか、かつて世話になった薩摩藩の招きをも受け、ここでも航海術や英語を教授していました。

明治維新後の明治2年(1869年)、明治政府により開成学校(現・東京大学)の英語教授に任命されましたが、その翌年の明治3年(1870年)、普仏戦争視察団として大山巌らと共に欧州へ派遣されました。

その帰国は大西洋経由であったことから、このとき万次郎は第二の故郷、フェアヘイブンに立ち寄っています。恩人のホイットフィールドとも再会し、このとき、身に着けていた日本刀を贈りました。

この刀は後にアメリカの図書館に寄贈され、第二次世界大戦の最中にあっても展示されていたが、後に何者かに盗難され行方不明になり、現在はレプリカが展示されているそうです。

このホイットフィールド船長の家が建っていたのは、フェアヘイブンの北側の一角だといい、ここはこの地へ最初に入植したジョン・クックらも始めに住みついたところだといいます。渡し船の船着場がおかれ、ニューベッドフォードと呼ばれるようになる前には、町の中心として栄えていたそうです。

今でもこの地区には1742年に建てられた家を筆頭に、十八世紀の家が十軒以上並んでいるといい、他の家もほとんどが十九世紀はじめに建てられたものです。1796年に最初の橋が川にかかったときには、フェリーが廃止されると同時に活動の中心が橋のある南へ移り、発展からとりのこされました。

以後、もともとオックスフォード・ヴィレッジと呼ばれていたこの一角を現地の人は、ポヴァティー・ポイント(povety pointo)と呼ぶようになりました。これは直訳すれば「貧しい街」という意味です。が、貧民街であったわけではなくこれは愛称にすぎず、昔から現在に至るまで綺麗に整備されたまちです。

万次郎がこの町に来た頃にはこの二つの町だけで200隻以上の捕鯨船を有しており、捕鯨で大いに町が潤っていたころです。このポヴァティー・ポイントにも世界の海で活躍する船乗りが何人か家をかまえ、静かな住宅街であり、その雰囲気は、万次郎がいた頃からその後ほとんど変わっていないようです。

フェアヘイブンの街並み

万次郎を伴ってこの街に帰って来たとき、ホイットフィールド船長は37~38歳だったようですが、まだ子供はいなかったようです。が、その後、万次郎が在米中及び帰国してからは、妻のアルベルティーナとの中に4人の子供を設けました。

ホイットフィールドは、その後フェアヘイブンの都市行政委員などを勤めるなど政治家としても活躍し、のちにマサチューセッツ州選出の議員なども勤めたようです。が、1886年に82歳で亡くなっています。

その墓は、フェアヘイブン北西部のアクシネット川の河岸にある「リバーサイド墓地」にあり、この墓は、昭和天皇や多くの日本人高官によって訪問されたそうです。彼の孫トーマス·ウィットフィールドもまた、政治家の道を進み、1944に62歳で亡くなるまでは、歴史の中でも二番目に長いフェアヘブン市選出議員の地位にあったといいます。

ちなみに、万次郎は明治3年の渡米後、帰国してからすぐに軽い脳溢血を起こしますが回復しました。しかしその後は表立った活動はせず、時の政治家たちとも親交を深め、政治家になるよう誘われたものの断り、最後は土佐へ戻り、ここで一教育者としての道を選んで余生を過ごしました。

明治31年(1898年)、72歳で死去。現在は雑司ヶ谷霊園に葬られています。その故郷である、土佐清水市は、この万次郎との縁で、1987年からフェアヘイブンとニューベッドフォードの姉妹都市となっています。

その二つの町は、現在でも漁業と製造業がさかんです。が、最近では観光業も成長産業になっているといい、芸術祭的なものやポルトガル移民を中心とした祭りなど目当ての観光客が増えているといいます。

歴史ある捕鯨産業も観光ネタであり、ニューベッドフォード捕鯨国立歴史公園はアメリカ合衆国の歴史における捕鯨産業の影響に焦点を当てた唯一の国立公園だそうで、その中心にはニューベッドフォード捕鯨博物館という、捕鯨の歴史を紹介する博物館もあるようです。

現在、フェアヘイブンには、「万次郎トレイル」なる観光ルートがつくられています。スタート地点となるミリセント図書館には、万次郎に関する書物や日本刀などのコレクションが展示されています。

そのほか、万次郎とホイットフィールド船長が通った旧ユニタリアン教会、船長の家、万次郎が一時ホームステイしたイーベン・エイキンの家、英語を習ったアレン姉妹の家、ホイットフィールド家の墓、通ったオールド・ストーン・スクール、航海術などを学んだバートレット・スクールなどを巡るようです。

さらに船長の家は、2009年にホイットフィールド・万次郎友好記念館としてリニューアルしているそうです。

歴史好きのあなたはぜひ訪れてみたい場所なのではないでしょうか。

![4 T UMAX PL-II V1.5 [6]](http://psycross.com/blog2/wp-content/uploads/2015/04/New_Bedford_Massachusetts-view_from_harbor.jpeg)