先月の初めごろ、「黒潮と伊豆の関係」というタイトル記事で、伊豆の気候が黒潮によってかなり左右されている、といったことを書きました。

この黒潮は、通常の年であれば、四国・本州南岸をほぼ海岸線に沿って一直線に東に向かって流れていますが、この大蛇行しない通常の年のパターンを「非大蛇行流」と呼び、これが普通の状態です。

ところが、記録がとられるようになってから過去には5回ほど、紀伊半島・遠州灘沖で南へ大きく蛇行して流れたことがあり、これは「大蛇行流」といい、「黒潮大蛇行」とも呼ばれています。

直近では2005年がこの大蛇行の年だったのですが、先日の気象庁の報道によると、今年の黒潮は7月下旬ごろから紀伊半島~伊豆半島付近で大きく南に蛇行し、陸地から最大数百キロ離れるまでになっているそうで、これは明らかに黒潮大蛇行での兆候です。

これまでも小さな蛇行は時折ありましたが、定着しなかったようで、これに比べると今回の蛇行はかなりの長い間続いていて、どうやら「本物」となりそうです。が、気象庁としては、大蛇行に発展するかどうかはもうしばらく監視する必要がある、と慎重な姿勢を崩していません。

黒潮がいったん大蛇行流路となると、多くの場合1年以上持続します。このため、この間の日本列島全体の気候に与える影響は甚大です。

というのも、黒潮の幅は、日本近海では100km程もあり、その最大流速は最大で4ノットにもなります。また、600~700mの深さでも1~2ノットにもなります。

4ノットというのは、時速に換算すると、だいたい7km/hちょっとほどで、自転車よりも少々遅いくらいの速度です。が、この速度の潮流が幅100km、深さ600m以上にもわたって流れるわけであり、黒潮全体で考えるとものすごいエネルギー量になります。

従って、黒潮が大蛇行するときには、例年とは違ってこの膨大なエネルギーの量の向かう方向が変化することになり、気候変動にも大きな影響があるわけです。

黒潮は南方洋にその起源があります。従って典型的な暖流であり、海面から水深数百メートルまで、その北側の海に比べて水温が5度以上も高い領域が帯状に広がっています。このため、黒潮付近では温められた空気が常に温められて上昇気流が起きており、黒潮の上空には高温の気流塊が帯状に維持された状態となっています。

この黒潮上空の帯状の大気は、熱帯の海の上の大気と同じで、常に不安定な状態です。この不安定な大気の場所に前線が近づいてくると、さらに暖かく湿った空気が倍化されることとなり、周囲に比べて積乱雲が発達しやすくなります。

この積乱雲の下には当然雨が降りやすくなります。これが黒潮に沿って連続して発生すると、これはいわば「レイン・バンド」ともいえるものになります。黒潮大蛇行が起これば、当然このレインバンドも移動しますから、日本本土に降る雨域もこれによる影響を大きく受けることになります。

どのような影響を受けるかは、前線の種類によっても異なり、前線といっても夏の梅雨前線や秋雨前線、また通常の前線などいろいろなものがあるため、一概にはいえません。

が、今年のように日本海側で激しい雨が降ることが多かったのは、この黒潮大蛇行によって南側のほうへこのレインバンドが移動したため、梅雨前線や秋雨前線に影響を与えたのではなかったか、と考える向きもあるようです。

無論、まだ専門家の間でも結論づけられたわけではなさそうですが、これだけ今年の豪雨が顕著に日本海側に集中したのは、黒潮大蛇行と無関係ではない、と多くの人が考えるのは当然であり、しかもこの大蛇行がまだまだ続くとすれば、今後はどんな影響があるか、ということもまた気になるところです。

今朝のニュースでは、岩手県沖で例年はたくさん獲れるサンマやサケがさっぱりとれず、南洋種のカツオが大量に揚がり、これにシイラといった暖かい海の魚なども多数混じっているという報道がなされていましたが、これも黒潮大蛇行と何等かの関係があるかもしれません。

また、先日の日経新聞に載っていた記事によれば、鹿児島大学の先生が、1969年から2007年までの冬の低気圧の経路を詳しく調べ、大蛇行との関係を分析したところ、大蛇行があった年には東京で雪が降りやすくなることをつきとめたそうです。

大蛇行発生の年には、一日に30ミリ以上の比較的強い降水が58回もあり、その21%にあたる12回には降雪があったといいます。また、黒潮が蛇行せずに直進している通常の年は、一日30ミリ以上の降水は25回しかなく、しかも雪はゼロだったそうです。

黒潮大蛇行のときに雪が降りやすくなるのは、南岸を通る低気圧の経路が直進時に比べて100キロメートル程度南にずれるからであり、関東地方に換気を伴う北寄りの風が入りやすくなり、気温が下がるためです。蛇行した黒潮に取り囲まれた部分に冷水が溜まりやすいこともあり、海からの風が温まりにくいことも一因のようです。

従って今年の冬は関東地方では大雪になるのではないか、と予想されますし、ここ伊豆でも雪が降りやすくなるかもしれません。今年の1月、ここ伊豆でも珍しくまとまった降雪があり、私も真っ白になった達磨山の雪景色の向こうに富士山が見えるという珍しい写真を撮ることができました。

たった一日のことでしたが、だとすると、今度の冬はもっとこうした風景を見ることができるのでしょうか。

こうした気象変動を巻き起こす黒潮大蛇行の発生メカニズムはまだ未解明な点が多いそうですが、気象を左右する上空の偏西風や海上を吹く風、太平洋の海流・海面水温の10年程度の周期変動と関係があるのではないか、ということが言われているようです。

90年代以降は、大蛇行の発生することが少ない時期が続いていただけに、今年のような発生が今後は頻繁になるようであれば、地球全体の気象が大きく変わる兆候になるかもしれないという観測もあります。黒潮が流れている場所にごくごく近いところに住んでいる我々だけでなく、日本中の誰もが今後のその動向が気になるところでしょう。

さて、この黒潮は、その昔、紀州以西では上り潮(のぼりしお)、以東では下り潮(くだりしお)と呼ばれており、これは京都を中心にして流向を表現したものでした。このほかにも、西日本の沿岸漁民の間では、真潮(ましお)、本潮(ほんじお)などと呼ばれ、これは漁における黒潮の重要性を端的に表現したものです。

このほかにも東北地方で桔梗水(ききようみず)、上紺水(じょうこんすい)、宮崎で日の本潮(ひのもとしお)、上の沖潮(うえのおきしお)、三陸地方で北沖潮(きたのおきしお)、伊豆七島で落潮(おとしお)などと呼ばれ、それぞれの地域での呼名が存在していました。

このように黒潮の存在自体は古くから知られていたわけですが、その科学的調査が行われたのはごくごく最近であり、これを最初に行ったのは、黒船によって鎖国を終わらせたアメリカであり、またほぼ同時期に極東に活路を求めてきた帝政ロシアによっても観測が行われました。

日本が独自に海洋観測にのり出し始めたのはさらにその後であり、これは明治も中頃になってからのことです。しかしその後は、海軍を中心として軍備を拡張していく中、黒潮は艦隊の運営に影響を与えるため重要な調査対象となり、大規模な観測網がしかれるようになりました。

とくに昭和の初めの1930年頃から第二次世界大戦までには、当時の農林省水産試験場を中心として一斉観測が行われ、黒潮の大要と変動を把握するのに大いに貢献しました。

その後、1938年(昭和13年)から1940年(昭和15年)には、「海軍水路部」が頻繁に観測し、この観測は1935年から10年間も続き、当時も話題となった黒潮大蛇行の状況をよく捉えることができ、また、このころには艦船の航海のために海流予報まで行っていました。

この海軍水路部の役割は、第二次大戦後は長崎海洋気象台、神戸海洋気象台などが引き継ぎ、現在は気象庁と海上保安庁水路部の共同によって観測が継続され、現在、その業務は海上保安庁海洋情報部が掌握しています。

ところで、この海軍水路部というのは、旧日本海軍の組織の一つで、明治に創設された海軍省の外局であり、海図製作・海洋測量・海象気象天体観測を所掌していた部局です。

明治2年(1869年)7月、兵部省の兵部大丞であった川村純義(のち海軍大将)は、柳楢悦(やなぎならよし)と伊藤雋吉(いとうとしよし)を兵部省御用掛とし水路事業を進めるよう命じました。

柳楢悦は、江戸生まれの津藩の下級武士であり、若き日より和算に熟達し、長崎海軍伝習所でオランダ式の航海術と測量術を習得し、明治になってからはイギリス海軍と共同で海洋測量の経験を積み、海洋測量術の技術向上を目指しました。

柳は海軍での測量事業の創業当時より、日本人による測量を強く念頭に置き、他国の援助やお雇い外国人などを極力用いない方針を貫いたといい、日本における海洋測量の第一人者として測量体制を整備・統率し、日本各地の沿岸・港を測量し、海図を作成しました。その功績から「日本水路測量の父」「海の伊能忠敬」と称されています。

また、伊藤雋吉は、丹後田辺藩の藩士の嫡男として現京都府舞鶴市に生まれました。幼児から和漢書を読み解き、特に数学に堪能だったといい、やがて藩命により江戸へ出て、長州の軍学者、大村益次郎の門下で蘭学・兵学・数学を学びました。

明治になってからは、海軍で活躍し、「春日」、「日進」、「筑波」等の艦長を歴任した後、1878年(明治11年)には回航されたばかりの最新鋭艦「金剛」の艦長に就任。この間、水路測量でも大きな功績をあげ、その結果、海軍兵学校長、海軍次官、海軍参謀部長などを歴任。最後は海軍中将まで昇進し、その後は政界に転じて貴族院勅選議員にもなりました。

こうした二人の努力によって、海軍省内部に測量部隊が立ちあげられ、まず手始めに、イギリス海軍からも指導を得ながら、「シルビア号」(HMS Sylvia、750トン、150馬力)というイギリス艦とともに「第一丁卯(だいいちていぼう)」という艦を用いて協同測量を開始しました。これが、明治3年(1870年)のことです。

そしてその翌年の明治4年(1871年)、兵部省に海軍部が設置され、「海軍部水路局」が設けられました。

その所管事業は、水路測量、浮桶(浮標)、瀬印(立標)、灯明台(灯台)に関するものでした。そして明治5年(1872年)、海軍省が設置されると、兵部省にあった水路局はそのまま海軍省に横滑りし、「海軍“省”水路局」となり、正式に海軍卿直轄、海軍省の外局となりました。

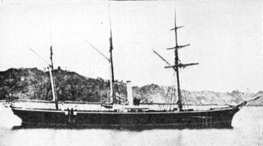

水路局が海軍の直轄になった当初も、海洋測量の主役は、「第一丁卯」でしたが、この軍艦は、もともとは、長州藩がイギリスに発注して購入した三檣(マスト)を持つ、スクーナー型木造汽船でした。

その発注は幕末の慶応3年(1867年)のことであり、このときイギリスで建造されたのはこの「第一丁卯」のほかにももうひとつあり、これはのちに「第二丁卯」と呼ばれました。同一年の建造の姉妹艦だったため、第一と第二を付加して区別したようです。

「丁卯」というのはヘンな名前ですが、これは、干支(えと)の組み合わせの4番目の年

のことで、西暦年を60で割って7が余る年が丁卯の年となります。建造された1867年を60で割ると7となるため、こうしたネーミングがなされたのでしょう。「ていぼう」と読みますが、「ひのとう」と読むこともできます。

第一丁卯のほうは、もともとはその艦名を「丁卯丸」と呼ばれており、幕末の慶応5年には、寺泊沖海戦で旧幕府輸送艦「順動丸」を自沈に追い込むなどの活躍をし、また翌年の箱館湾海戦に参加しており、数々の戦績をあげています。

明治になってからは、長州から新政府に譲渡され兵部省所管となり、このとき「第一丁卯」と改名されました。測量業務には1873年(明治6年)の1月から従事するようになり、その後しばらくは海洋測量をこなす測量船として徴用されていました。

しかし、その後は海洋監視船として使われるようになり、1875年(明治8年)にラッコの密漁取り締まりの為に択捉島に派遣されていたところ、濃霧のため針路を誤り、同島西岬に座礁して沈没しました。

一方の第二丁卯艦のほうも、明治政府に引き取られ、これにより兵部省所管となりました。建造時には仮称で「アソンタ」と呼ばれていましたが、このとき「第二丁卯艦」と改名され、こちらも明治5年の2月ごろから翌年1月まで測量任務に従事していました。

明治3年になって日本に廻航されてきたことから、第一丁卯のように、幕末の動乱に駆り出されることはありませんでしたが、1877年(明治10年)に勃発した西南戦争では下関の警備などにも従事しました。1885年(明治18年)に明治天皇の福岡行幸の護衛艦として神戸港に回航中、三重県安乗崎で座礁し、その後廃棄処分されました。

この第二丁卯の歴代艦長の中には、のちの元帥で、日露戦争当時の連合艦隊司令長官だった東郷平八郎も含まれており、東郷は1883年(明治16年)の3月から約1年あまりをこの船の上で過ごしています。

また、第一丁卯のほうの艦長も、有名な軍人が艦長を務めています。測量艦として活躍を始める前この艦長だったのが、「伊東祐亨(すけゆき)」です。東郷平八郎ほど有名ではありませんが、初代連合艦隊司令長官を務めた人であり、日清戦争での功が認められてのちに海軍大将となり、華族にも列せられた人物です。

元薩摩藩士であり、実家は日向飫肥の藩主、伊東氏に連なる名門の出身です。

ちなみに、この日向飫肥藩の伊東氏は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、ここ伊豆国の田方郡伊東荘(現静岡県伊東市)を本拠地としていた豪族を先祖とする一族です。この伊東一族の中に、のちに鎌倉幕府の御家人になった工藤祐経(すけつね)という人物がおり、その子孫が日向国へ下向して戦国大名の日向伊東氏・飫肥藩藩主となりました。

伊豆国の伊東氏は、ほかにも源頼朝と敵対していた、伊東祐親(すけちか)がおり、その子孫もまた尾張国岩倉に移り住んで備中岡田藩主となって伊東姓をこの地に残しています。

この伊東祐親は、平清盛からの信頼を受け、平治の乱に敗れて伊豆に配流されてきた源頼朝の監視を任されていた人物として知られています。このブログでも、以前取り上げて詳しく書いたと思うので、あまり繰り返しませんが、その後頼朝が打倒平氏の兵を挙げると、頼朝の敵方に回り、石橋山の戦いなどで散々頼朝を苦しめています。

しかし頼朝が勢力を盛り返して坂東を制圧すると、逆に追われる身となり、後に捕えられました。が、頼朝の妻・北条政子らの北条一族による助命嘆願が功を奏し、一時は一命を赦されます。しかし、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」と言い、自害しています。

この伊東氏は、もともとは、伊豆国の大見・宇佐見・伊東からなる久須見荘を所領としていた工藤氏の一族から出た家であり、このため、この両家は古くは平安時代にまでその発祥を遡ることのできる、全国的にも名門の家系といえます。

伊東祐亨は、こうした名家の流れを汲む、薩摩藩士・伊東祐典の四男として鹿児島城下清水馬場町に生まれました。

長じてからは、江戸幕府の洋学教育研究機関である、「開成所」において、イギリスの学問を学びましたが、この当時、イギリスは世界でも有数の海軍力を擁していたため、このとき、祐亨は海軍に興味を持ったと言われています。

さらには、ここ伊豆韮山の代官で、この当時の幕府における軍学の第一人者、江川英龍(太郎左衛門)のもとでは砲術を学び、勝海舟の神戸海軍操練所では塾頭の坂本龍馬、陸奥宗光らと共に航海術を学んでいます。

江川英龍のこともまたこのブログでも何度も取り上げていますので、ご存知のことと思います。

伊東祐亨はその後、薩英戦争にも従軍し、戊辰戦争では旧幕府海軍との戦いで活躍しましたが、明治維新後は、海軍に入り、明治4年(1871年)に海軍大尉に任官。明治10年(1877年)には「日進」の艦長に補せられました。

その後、明治15年(1882年)には海軍大佐に任官、「龍驤」、「扶桑」、「比叡」などの明治海軍の第一線級の軍艦の艦長を歴任後、明治18年(1885年)には、横須賀造船所長兼横須賀鎮守府次長に補せられ、明治19年(1886年)に海軍少将に進みます。

のち、海軍省第一局長兼海軍大学校校長を経て、明治25年(1892年)には海軍中将に任官、横須賀鎮守府長官を拝命後、明治26年(1893年)に常備艦隊長官を拝命。そして、明治27年(1894年)に勃発した日清戦争の最中には、初代連合艦隊司令長官に任命されました。

やがて朝鮮の覇権を巡って中国側との関係が悪化していく中、1894年(明治27年)、朝鮮国内の甲午農民戦争をきっかけとして朝鮮に出兵した清国に対抗して日本も出兵し、日清両国は交戦状態に入ります。

その結果として、近代化された日本軍は、近代軍としての体をなしていなかった清軍に対し、陸上では終始優勢に戦局を進め、遼東半島などを占領しました。

一方、海の上においても戦闘が勃発しており、日本の連合艦隊と清国の北洋水師(中国北洋艦隊)との間で、海戦が行われたのは、明治27年(1894年)9月17日のことでした。この場所が黄海上で行われたことから、この海戦はのちに「黄海海戦」と呼ばれるようになります。

黄海(こうかい)とは、朝鮮半島の西側に広がる水域で、そのさらに西にある中国大陸との間にある海のことです。黄河から運ばれる黄土により黄濁している部分があることから黄海と呼ばれています。

この当時、清軍が保有していた「北洋艦隊」は、アジア最強といわれ、装甲艦である「定遠」「鎮遠」といった大型艦をはじめとし、装甲巡洋艦2隻、防護巡洋艦6隻、巡洋艦3隻、砲艦6隻からなる大艦隊でした。

中でも巡洋艦としてイギリスのアームストロング社に発注していた「超勇」「揚威」などは最新鋭の艦であり、日本海軍にとっては大きな脅威となっていました。

また装甲艦でも、日本側の旗艦「松島」の4217トンに対し、清国側の旗艦「定遠」は7220トンと倍近い差があり、このころはまだ、のちの日露戦争時代ほどの軍備の拡張が終わっていない日本にとってはこの海戦は大変不利なものであるといわれていました。

ところが、蓋をあけると、戦前の予想を覆し、日本海軍は清国側の大型主力艦を撃破し、黄海の制海権を確保しました。

9月17日午前10時過ぎ、索敵中の連合艦隊は、北洋艦隊の煙を発見。即座に連合艦隊は、第一遊撃隊司令官坪井航三海軍少将率いる4隻が前に出、連合艦隊司令長官となっていた伊東祐亨海軍中将率いる本隊6隻が後ろになる「単縦陣」をとります。

12時50分、横陣をとる北洋艦隊の旗艦「定遠」の30.5センチ砲が火を噴き、距離6,000mで、戦端が開かれました。この交戦の結果、連合艦隊は無装甲艦が多く、全艦が被弾したほか、旗艦「松島」など4隻が大・中破しました。

また、「赤城」の艦長坂元八郎太海軍少佐をはじめ戦死90人、197人が負傷するなど多くの犠牲者を出しました。これはのちの日本海海戦のときの戦死117名にも匹敵する被害でした。

ただ、全艦隊の被弾数は134発にもおよんだものの、船体を貫通しただけの命中弾が多く、被弾数の割には少ないダメージで済みました。これは北洋艦隊の使用していた砲弾が旧式のものであったのに加え、清国海軍の砲手の錬度が日本海軍のそれよりも低かったためだといわれています。

一方の北洋艦隊のほうはといえば、装甲艦を主力としていたにもかかわらず、連合艦隊の6倍以上の艦船が被弾し、「超勇」「致遠」「経遠」など5隻が沈没し、6隻が大・中破、「揚威」「広甲」が擱座しました。また、この時「済遠」と「広甲」が戦場から遁走し、旅順に帰還しており、これは近代の海戦において唯一の軍艦敵前逃亡事件といわれています。

この海戦は、およそ4時間ほどで終了しましたが、この敵前逃亡の例にもみられるように清国海軍の士気はかなり低かったと思われ、これが短時間の間で圧倒的な勝利を日本海軍にもたらした理由のひとつのようです。

このあと、旅順港に逃げた北洋艦隊は、陸側から旅順を攻囲される形勢となり、更にそこを撤退し、近くの威海衛湾に逃げ込みましたが、日本軍の水雷艇による攻撃と地上からの攻撃とにより全軍降伏しました。

この戦闘の結果、北洋艦隊側の戦死者は700名以上にものぼり、日本側の被害を大きく上回りました。また日本の連合艦隊司令長官に該当する提督で最高責任者であった、丁汝昌(ていじょしょう)は要員の助命を条件に降伏に応じ、自身は「鎮遠」の艦内でそのまま服毒自決を遂げました。

この日本海軍の圧勝には、清国海軍の兵士の士気の低さや砲術の錬度の低さが大きく影響したことは間違いないようですが、一方、戦術面において、日本側がこの海戦に用いた、「単縦陣」による戦闘態勢もまたその勝利の一因であったといわれています。

この単縦陣という戦法は、速射砲を多数有することを特徴としていた連合艦隊に最も適していた砲撃戦術であったともいわれており、黄海海戦以降、この戦法の有効性が世界にも広まり、海戦の基本として定着していくようになりました。

実は、この戦法を考え出したのもまた、第一丁卯の艦長を務めたことのある人物でした。

連合艦隊の第一遊撃隊司令官であった、「坪井航三」という人であり、彼が第一丁卯の艦長を務めたのは、この船が択捉島に派遣されて擱座沈没したときであり、つまり最後の艦長ということになります。

坪井航三は、周防国三田尻(山口県防府市)の出身であり、長州人です。医師の二男として生まれ、藩医・坪井信道の養子となり、この家を継ぐ予定でしたが、ちょうど物心つくころに幕末の動乱に巻き込まれ、20歳のとき、長州藩が自力で建造した西洋帆船、庚申丸に乗り、外国船の砲撃に参加しました。

その後も遊撃隊士として戊辰戦争に従軍し、明治維新後の日本海軍の発足後には、このころ最新かつ最強といわれた最新鋭艦「甲鉄」の副長をも務めています。

1871年(明治4年)には、米国海軍アジア艦隊司令長官ジョン・ロジャーズの下で、旗艦コロラドに乗艦して実習を積み、その後も離任し帰国するロジェーズ少将に従い渡米し、ワシントンD.C.にあるコロンビアン・カレッジ付属中学校(現在のジョージ・ワシントン大学)に進んでいいます。

1873年(明治6年)12月の官費海外留学生の一斉帰国命令に従い、1874年(明治7年)7月、帰国。そして帰国後初めて就いた任務が、第一丁卯艦長でした。

前述のように、第一丁卯は択捉島西沖で、濃霧のため座礁していますが、初めての任務でこの失態は坪井の自尊心を大きく傷つけたことでしょう。しかし、その後はそれ以前にもまして軍務に励むようになり、日清戦争に至るころまでには、第一遊撃隊司令官を務めるまでになります。

そして司令官を務めるかたわら、過去における各国の海戦を研究しはじめ、その中で単縦陣戦法が機動力のある日本海軍には最も適しているという結論を得ます。

単縦陣とは言うまでもなく、艦隊の各艦が縦一列に並ぶ陣形のことですが、基本的に2番目以降の艦は前の艦の後について動けばいいため、艦隊運動がやりやすいという利点があります。

また、砲撃戦にも有利な戦法ですが、一方では相手が単縦陣形に対して直角に突入してきたときには不利になりますし、敵に横腹を見せる形になるため、砲撃を受けやすくなります。。

このため、この当時、世界的にみても海戦のセオリーは各艦が並列に並んで進行する、横陣のほうが有利とさており、単縦陣で実戦に挑むのは大変勇気がいることでした。しかし、坪井は単縦陣にこだわり、率いる第一遊撃隊では戦闘のみでなく偵察、航行の時も単縦陣の陣系を崩さなかったそうです。

また、日清戦争が始まるまでは、日本海軍は来たる海戦に備えて連日訓練を繰り返しており、時には二手に分かれて模擬海戦をすることもありましたが、この単縦陣と横陣の二手に分けての模擬海戦では、坪井の主張する単縦陣がいつも勝ったといいます。

こうして、黄海海戦でも坪井は、実際に単縦陣戦法で望み、黄海海戦の前哨戦であった豊島沖海戦(日清戦争の嚆矢となった海戦。宣戦布告直前に遭遇して起き、朝鮮半島西岸沖の豊島沖で日本海軍が圧勝した)でも勝利し、その後の黄海海戦においてもこの単縦陣で勝利したのでした。

とくに黄海海戦では単縦陣の先頭に立って指揮し、優速を利して北洋艦隊の背後に回りこみ、海戦の主導権を握ることに成功しており、このときの様子を清国海軍の軍艦に乗って観戦していたアメリカのマッギフィン少佐は「日本海軍は終始整然と単縦陣を守り、快速を利して有利なる形において攻撃を反復したのは驚嘆に値する」と伝えています。

以後、単縦陣は海戦のセオリーとなり、日本海軍の単縦陣が高く評価されるとともに、坪井の名もまた世界に知られるようになり、「ミスター単縦陣」のあだ名で呼ばれるほどになりました。

その後、日本海軍では高速・速射主体の部隊(第一遊撃隊)と低速・重火力主体の部隊(連合艦隊本隊)とに分けて運用する形がこの海戦以降の基本形となりました。

そして、この陣形は日本帝国海軍が消滅する1945年まで受け継がれ、海外でも第一次世界大戦で英独両国が戦艦部隊と高速の巡洋戦艦部隊とに分けて運用したりするなど、その影響は世界に及びました。

黄海海戦の日本海軍の勝利により、日本は制海権をほぼ掌握することができ、その後の大陸への派兵がスムーズに進むようになり、以後の作戦行動も順調に進むところとなりました。

従って、この黄海海戦は日清戦争の展開を日本に有利にする重大な転回点であったといえ、その連合艦隊司令長官を務めた伊東祐亨の名声もまたいやがおうにも上がりました。

北洋艦隊提督の丁汝昌が服毒死を遂げたとき、伊東は没収した艦船の中からわざわざ商船「康済号」を外し、丁汝昌の遺体を送らせたといい、こうした伊東の礼節もまた世界中をも驚嘆せしめ、畏敬を集めた要因でもありました。

こうした功もあり、伊東はこの戦後、子爵に叙せられ、軍令部長を務め、明治31年(1898年)には海軍大将に進みました。しかし、その後勃発した日露戦争では出陣せず、軍令部長として大本営で裏方に徹しています。

明治38年(1905年)の終戦の後は元帥に任じられましたが、明治時代に海軍出身で元帥まで登りつめたのは、伊東祐亨以外には、西郷従道と井上良馨だけです(東郷平八郎は、大正2年叙勲)。

政治権力には一切の興味を示さず、軍人としての生涯を全うしたといい、明治40年(1907年)には伯爵に叙せられ、従一位、功一級金鵄勲章、大勲位菊花大綬章を授与されましたが、大正3年(1914年)、72歳で死去しました。

同じくかつて第一丁卯の艦長を務めた坪井航三もまた、死ぬまで軍人でした。明治31年(1898年)に55歳で亡くなっており、その前年に横須賀鎮守府司令長官に就任したばかりのときでした。さらにその前年の明治29年(1896年)には、海軍中将にまで上り詰めていますが、これが最後の階級となりました。

それぞれが薩摩と長州という明治維新を牽引したこの二つの藩出身の二人が、黄海海戦という同じ場において活躍したというのもまた、何か因縁めいたものを感じますし、ましてやかつて同じ艦の艦長をも勤めていたというのも、単なる偶然を通して魂レベルでの何らかのつながりを感じさせます。

もしかしたら、墓地が一緒?などとたわいもないことを考えて調べてみましたが、坪井航三氏の墓所は、港区白金台の瑞聖寺、伊東祐亨のほうは、品川区の海晏寺ということでした。同じ東京という以外は共通点はないようです。

が、おそらくはあの世において、二人してまた同じ船に乗っているに違いありません。

さて、今日は黒潮の話に端を発し、妙な方向に来てしまいましたが、このブログを読みなれている方には別に珍しいことではないかもしれません。

また、次回の更新でも突拍子もない方向へ行くかもしれませんが、また読んでいただけることを願いつつ、今日のところは終わりにしたいと思います。