プロローグ

1968年(昭和43年)8月18日の今日、岐阜県加茂郡白川町の国道41号において、乗鞍岳へ向かっていた観光バス15台のうちの2台のバスが集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれ、増水していた飛騨川に転落し、乗員・乗客107名のうち104名が死亡しました。

世にいう「飛騨川バス転落事故」であり、日本のバス事故史上における最悪の事故です。

実は、この事故には、私の遠い親戚が巻き込まれて亡くなっており、その親戚とは、私の父の叔母とその旦那さんにあたります。私とはどういう関係になるのかよくわかりませんが、「大叔母」ということになるのでしょうか。

父の母はこの叔母さんの実姉であり、この事故当時は既に亡くなっていました。しかし、父はその遺族である叔母さんたちとも交流があったようで、時に親しく会合などを持つ機会もまだ持っていたようです。

従って事故の報に接したとき、父は叔母夫婦が事故に巻き込まれたと聞くや否や、事故のあった岐阜までかけつけています。

そのことはさておき、この事故の経過についてみていくことにしましょう。

犠牲者となった観光バスの乗客の多くは、高度成長期のこのころ、名古屋市のあちこちで建設ラッシュだった、いわゆる「団地」の家族たちでした。

主催者はこうした団地の主婦を対象に無料新聞を発刊していた「奥様ジャーナル」という会社であり、バスの運行は名鉄観光サービスが引き受け、ツアー名は、「海抜3000メートル乗鞍雲上大パーティ」というものでした。

乗鞍岳は、岐阜県の高山市と、長野県の松本市のちょうど中間あたりにある、標高3026mの山です。北アルプスの中南部に位置し、2,700m付近にある駐車場(畳平)まで乗鞍スカイライン(岐阜県側)や乗鞍エコーライン(長野県側)といった自動車道が通じています。

「日本で最も登りやすい3,000m超級の山」「ハイヒールでも上れる山」とも称され、マイカーが発達してきたこの当時もさかんに自動車登山が行われていました。ただ、現在では、環境保護のためのマイカー規制により、麓にある専用駐車場などからシャトルバス又はタクシーの利用が必要となっています。

こうした日帰りツアーは、乗鞍岳からの御来光や北アルプスのパノラマ、飛騨高山の観光を手軽に楽しめる家族旅行むきの企画ということもあって人気がありました。このツアーもお盆休みの週末という日程もあいまって申し込み数は主催者側の予想を上回るもので、名古屋市内の団地を中心に750人以上の応募が集まりました。

貸切バスは、鉄観光サービス依頼からをうけた「岡崎観光自動車」が手配しましたが、何分大人数であるため、同社だけではまかないきれず、他の4社からも手配され、合計15台にも及ぶ大ツアーとなりました。

出発

こうして1968年(昭和43年)8月18日のこの日、名古屋市内の各団地で主催者側が用意したバスが乗客を拾いました。そして愛知県犬山市内の駐車場に午後9時30分に集結し、乗客を小休止させたのち、一行は午後10時に予定どおり車列を連ねて出発しました。

当初このツアーの行程は、予定では岐阜県に入って飛騨川の日本ライン沿いに国道41号を北進し、美濃太田(美濃加茂市)、高山、平湯を経由して目的地に向かう、というものでした。そしてバスの中で仮眠をとり、午前4時30分に標高3000メートル近い乗鞍スカイライン畳平で御来光を迎え、夕方に犬山へ戻り、各団地ごとに解散することになっていました。

片道160キロ。マイカーが発達している現在ならバス内での車中泊のツアーなどは考えにくいところです。しかし、高度成長時代とはいえ、このころはまだ一家に一台の車というのは夢のような時代であり、車中泊であれば宿代も浮くとあってたくさんの人が応募したのでしょう。

途中の飛騨川沿いを通るルートも、名古屋市内から北アルプスへ向かう人気の定番コースだったそうです。現場付近の国道41号は山側も谷側も切り立っており、落石の危険がある道路でもありましたが、バスの運行を任された運転手たちにとっても通い慣れた道だったといい、主催者側としても楽なツアーと考えていたようです。

ところが、その過信がやがて大参事を招くことになります。

暗転

8月17日の名古屋周辺は、日本海を北上する台風7号の影響で、朝からにわか雨の降るぐずついた天気でした。このため、岐阜地方気象台は午前8時30分に大雨洪水雷雨注意報を発表していました。ところが午後に入って小降りになり、ところによっては晴れ間も見えてきたので、レーダー観測とも照らし合わせて、夕方の午後5時15分にいったん注意報を解除しました。

午後7時前に放送された天気予報でも、岐阜県の天気は好転し翌朝は晴れるだろうと報じられていました。しかし、この当時は気象衛星による観測も端緒についたばかりで、気象台もこのあとの重大な気象の変化を把握しきれていませんでした。

ちょうどこのころ、北海道西側の沖合いに進んだ台風7号は、勢力を落として温帯低気圧となりました。その影響で大陸に横たわる冷たい空気との間で生じた寒冷前線が南西に延びて南下し、さらにそれに向かって太平洋上の高気圧から暖かい湿った空気が「湿舌」のかたちで日本列島に入り込んできました。

このため、夜に入って岐阜県中部上空の大気は非常に不安定な状態となり、各地で直径数キロ程度の局地的かつ濃密な積乱雲が多数発生しはじめます。これをとらえた富士山レーダーからの連絡により、岐阜地方気象台は午後8時にふたたび雷雨注意報を発表し、午後10時30分には大雨洪水警報に切り替えました。

ところがこのころ、岐阜県中部の旧郡上郡美並村では時間雨量114ミリ、白川町でも100ミリを越えていました。現地では既に過去の記録を大きく上回る集中豪雨となっており、その後日付が変わる前後には、岐阜県内各地で家屋の浸水や土砂崩が発生し、高山本線でも線路崩落が発生するなど、大きな被害が続出しはじめていました。

ツアーを主催していた奥様ジャーナル社は、標高の高い地点に客を誘導するだけに台風の動きを気にしており、午後7時の気象状況を岐阜の気象台に問い合わせたところ、予報と同じように天気は好天するだろうという答えを得ました。このため予定通りツアーの決行を決定しました。

一方、運行をゆだねられていた岡崎観光自動車以下の運行者側にも油断がありました。運転手ほか現場担当者は、1時間後の8時に発表された注意報、さらに午後10時30分発令の警報を把握せず、見逃してしまいました。

上述のとおり、天気が良くなると考えていた気象台は午後5時過ぎに注意報をいったん解除していました。解除されたのは午後8時までの3時間弱の間でしたが、気象台と同じく天候が回復すると考え、この間にツアー実施を決めた主催者側に責任はなかったといわれています。しかし、少なくともツアーが開催される前と最中の天候異変には気を配り、現場との連絡を密にすべきだったでしょう。

実はこのツアーには、主催者側も参加していました。しかも、奥様ジャーナル社長の一家と他の社員も同乗していました。このため、その気になれば道中、現地の気象状況を確認するよう社員を残しておくこともできたはずです。しかし同社の名古屋本社にはツアーの開催期間中、別の社員が気象情報をチェックするような体制は敷かれていませんでした。

しかし、当時は現在のようにインターネットでリアルタイムに気象情報を把握することができない時代です。また仮に名古屋市内の関係者が天候異変に気付いていたとしても、現場の運転手たちに連絡を取る手段はなく、現在のように携帯電話が普及していない時代では気象変化を現場に伝えることはできなかったでしょう。

車載テレビなどはなく、唯一の情報を入手する手段といえばラジオぐらいしかありませんでしたが、就寝中の乗客がいるため、運転手たちも夜間運行のバスで車載のラジオをかけることは難しかったと思われます。

回避

こうした旅行主催者側の認識の甘さと現場での情報不足が、やがて悲劇を生むことになります。

奥様ジャーナルの社長らを乗せた1号車を先頭に、16号車まで合計15台の車列は、連なって午後10時10分ごろに犬山を出発しました。このバス群の構成は、岡崎観光自動車に所属する1号車~7号車の6台を第1グループとし、別会社の混成である8号車~16号車の9台を第2グループとしたものでした。

1号車から7号車までが6台なのは、縁起の悪い4号車は省かれていたためです。乗客725名、主催者・運転手・添乗員48名のあわせて773名が乗車しており、乗客の多くは前述のとおり、名古屋市内の団地に住んでいました。

父の叔母夫妻が同様に団地に住んでいたかどうかまでは私も父からは聞いていないのですが、あるいは団地ではなく一般住宅に住んでいた可能性もあります。が、いずれにせよ名古屋市内在住であり、あるいはツアー参加者の中に親しい団地住まいの友達がいて同道することになったのかもしれません。

こうして10時すぎに犬山を出発した一行でしたが、案の定、出発直後から雨が降り出し、警報が出た10時30分ごろに美濃加茂を通過したあたりから激しい雷雨に遭遇します。

そして、犬山方面から国道41号を北上してきて、午後11時半すぎに、現在は下呂市となっている、旧益田郡金山町内の「モーテル飛騨」に、ほぼ予定通りに到着。ここまでの経路は運転手たちにとっては勝手知った道であり、多少雨には見舞われたものの問題なく走ってこれました。

ところがこのころになるともうすでに、毎時50ミリ以上という猛烈な雨が降り始めており、前方の「中山七里」では土砂崩れが発生しているなどの情報が南下してくる対向車などから次々ともたらされました。

このため、主催者と添乗員・運転手たちが協議した結果、それ以上の北行を断念。ツアーを一週間延期することとし、名古屋まで引き返そうということになりました。

この決断は、結果として最悪のものになりました。天候の悪化によりこれまで南から突破してきた何でもないはずの道路は、最危険地帯に変貌しており、そこへわざわざ逆戻りすることになったためです。

生と死の境

このころ、時刻は午前0時を少し回っており、日付は8月18日になっていました。ツアーの中止を決めた一行はこうして岡崎観光自動車に所属する1~7号車の第1グループと別会社混成の8~16号車の第2グループに分かれ、合計15台のバスは激しさを増した雷雨をおかして帰路につきました。

そして午前0時18分には、逆戻りを始めた位置から10キロほど南の、高山本線、白川口駅付近にある「飛泉橋」という橋梁を戦闘グループが無事通過しようとしていました。ところが、橋を渡ったところで、5号車の運転手が飛騨川の水位を警戒していた白川町消防団第二分団の署員に呼び止められました。

このとき、この消防署員は、前方は溢水や落石の危険があるとして、運転見合わせるよう、この運転手に勧告しました。ところが、このころはまだ通行規制がまだ実施されていなかったうえ、先行する1~3号の僚車はすでにこの橋を通過して遠く先へ行ってしまっていました。これに追いつこうと多少焦っていた5号車以降の運転手たちは協議の上、先行車の追尾をすることを決意します。

こうして、5号車に続いて、6号車・7号車が1~3号車を追いかける形でここを通過し、結果としてこの6台が死の淵に直面する結果となりました。一方、やや遅れて走ってきた8号車を先頭とする第2グループは、この消防職員の警告に素直に応じて白川口駅前広場で待機し、結局この夜の豪雨をやり過ごして無事に朝を迎えました。

やがて、名古屋に向けて走り始めた続けた5~7号車が、ようやく先行する1~3号車の姿をとらえようとするころ、先頭を走っていた1号車が小規模な崩落現場に遭遇します。

この時点で南進を断念すれば、おそらく事故は発生しなかったでしょう。しかし、ここからは豪雨とはいえ順調に走れば名古屋まで2時間とかからない距離でした。このため、崩落現場に次々と到着したバスの運転手や添乗員は、ずぶぬれになりながらも協力して道路に落ちた土砂をスコップで除去し、無理やりバスを発車させました。

こうして順調に先へ進めるかと思いきや、その後運転手たちは、飛騨川沿いにある上麻生ダムというダムを過ぎて1キロほど進んだ所で、今度は大きな崩落のために道路が完全に寸断されているのに直面します。

この場所は、「飛水峡」という景勝地のある場所の上流で、白川町河岐下山地区というところでしたが、これによって完全に行く手を遮られた格好になった一行は、結局、白川口駅までの2キロほどの距離を逆戻りすることを余儀なくされました。

そのためには、バスをUターンさせる必要がありました。が、大型バスばかりであったため、通常の道路幅ではこれができません。しかも、転回のために路肩に余裕を持たせてある位置にも、運悪く木材を満載した大型トラックが左車線を塞ぐかたちで立ち往生していました。

結局6台とも転回不能という状況に追い込まれ、やむなく転回ができる場所まで順次バックしながら移動を開始することにします。まずは6台をまとめようということになり、最後尾の6、7号車からやや離れていた5号車以下が順次、右側車線をバックしはじめました。

転落

ところが、1時35分ごろに今度は最後尾の7号車の後方でも土砂崩れが発生しました。こうして、猛烈な雷雨のなかで6台のバスは完全に前後を塞がれる形となります。

間断のない雷鳴と稲光のなか、各号車の補助運転手は車外に出てヘッドライトを外しました。このころのバスには、こうしたときに備えてヘッドライトが外せる工夫がしてあったようです。

こうして運転手たちは、手に手にヘッドライトを持ち、崖に向けて照射して鉄砲水の警戒にあたりはじめました。このとき、先頭になってバックを始めた5号車を補佐するために3号車の運転手が5号車に乗り込みました。その一方で、少し離れた位置にあった6号車の運転手も対策を協議するため7号車に移動していました。

この移動が、のちに運命を大きく変えることになろうとは、このときこの4台のバスの運転手たちは想像だにしていなかったでしょう。

前後を土砂崩れによって塞がれた中バックを続け、6台がほぼ一丸となるまでに約40分ほど経ったそのときでした。

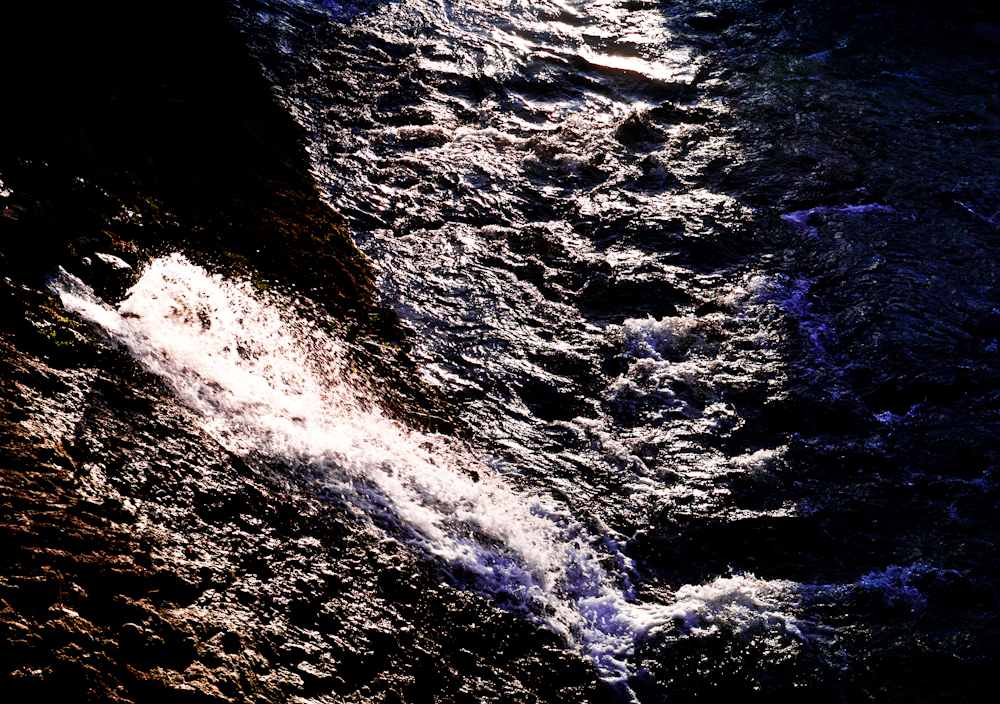

のちに、犠牲者の腕時計で確認されたところによれば、時は午前2時11分。この場所は名古屋方面に向かって右側に飛騨川を望みながら並行して狭隘な山沿いを国道41号が走っている場所でしたが、この道路の左側斜面の崖が突如、高さ100メートル、幅30メートルにわたって崩落し、巨大な土砂崩れが発生しました。

ダンプカーにして約250台分の土石流は急斜面を轟音を放ちながら滑り落ち、5、6号車を直撃。この時、7号車も土石流を受けましたが、1メートルほど横滑りしながらもガードレールに運良く抑えられたため、滑落を免れました。

生き残った人によるのちの証言によれば、このときその生存者を乗せた7号車の目前で、二人の運転手を乗せた5号車と運転手不在の6号車は、赤いテールランプの光を引きながら15メートル下の増水した飛騨川の水面にゆっくりと転落していったといいます。

運命の分かれ目

残された7号車の車内では、外で乗務員たちが必死になってバスを誘導しようとしていたことも知らずに熟睡している乗客も多かったそうです。が、土砂崩れの大音響とバスにぶつかる土砂の震動に全員が飛び起き、目の前で僚車が落下していくのを目の当たりにした車内は騒然となったといいます。

落下していった5号車には、3号車の運転手と5号車の運転手の二人が乗っていましたが、このうちの5号車の運転手は、転落の途中で割れた窓ガラスから投げ出され、たまたまそこにあった立ち木に引っかかって助かりました。

一方、3号車から乗り移ってきていた運転手はそのままバスもろとも飛騨川の濁流に飲み込まれて命を落としました。結局この運転手ともども5号車6号車の2台のバスに乗っていた3歳から69歳までの乗員・乗客104名が亡くなりました。

助かったのは、当時30歳だったというこの5号車の運転手と、21歳の添乗員、家族4人でツアーに参加していた14歳の男子中学生の3名だけでした。この添乗員と中学生の二名も運転手と同じく割れた窓ガラスから投げ出され、木に引っかかったために九死に一生を得たのでした。

生還した5号車の運転手は、転落の瞬間に車内の子供たちがあげた「アーッ」という叫び声がいつまでも耳から離れなかったと、その後証言しています。

対応協議のために7号車に乗り込んでいた6号車の運転手もまた、直前の移動によって命拾いをしましたが、自分がついさっきまで運転していたバスが乗客もろとも転落していくのを目の当たりにすることになりました。

運命を分けた直前の移動は、こうして一人の運転手だけの命を奪うという結果になりました。しかも、亡くなったのは自分が運転していたバスにおいてではなく、移りこんだ別の僚車の中だったというところに運命の分かれ目を感じます。

救難

こうして残された運転手たちですが、事故後は、難を免れた運転手や添乗員たちと協力し、生き残った乗客たちを車外に誘導して安全確保に努めました。

その一方で、このうちの4人が救助を求めるため、事故現場から上流900mにある上麻生ダムの見張所に向かいましたが、このときも複数の崩落現場を乗り越える必要があったといいます。

豪雨下の漆黒の道をたどって見張所にたどり着いた彼らから事故の知らせを聞いた当直所員は、直ちに通信線を使って名古屋市内にある中部電力のダム本部に連絡しました。

また、二次災害を防ぐために消防団員と共に転落しなかったバスの乗員・乗客や一般ドライバーたちを誘導し、ダム付属の見張所や水門機械室、資材倉庫などに分散させて避難させました。

上麻生ダムの当直職員経由で、80キロ離れた美濃加茂市内にある、岐阜県警加茂警察署に通報が届いたのは、転落から3時間29分経過した午前5時40分でした。この間、かなりの時間が経過していたのは、事故が起こったのが、人々が寝静まっている真夜中という最悪の時間帯だったからでしょう。

翌朝、加茂警察署の公表から、さっそくこのニュースはその朝から全国に報道され、こうして、その日は終日、テレビの報道はこの飛騨川バス事故の話題に終始しました。

私がそのニュースに接したのは、おりしも夏の高校野球の甲子園大会をテレビでみていたときのことでした。

たしか、父とともに山口の母の実家で地元広島の高校の応援をテレビでしていたときのことであり、臨時ニュースを目にし、その直後に被害者のリスト名が流れ始めてしばらくしたあと、突然父の目が食い入るようにそのテレビ画面にくぎ付けになりました。

そして、何度か流れるその同じリストを確認したあと、こりゃー大変だ、というようなことをつぶやき、急いで電話をかけるために部屋を出て行きました。

その日のうちに、父は情報収集のためか、山口を立ち、岐阜へ向かいました。このとき小学生だった私も父の口から親戚がこの事故に巻き込まれたことを聞き、その日一日中、テレビで流れるそのニュースを食い入るように見ていたのを覚えています。

このニュースが流れていたころの、8月18日の日中には、岐阜方面の天候はかなり回復してきていました。このため通報をうけた加茂警察署ほかの4警察署機動隊や各地域の消防団、さらには陸上自衛隊などが岐阜県から災害派遣要請を受けて救助活動にあたるなど、はやくも捜索活動が本格化していました。

しかし、この事故現場付近は飛騨木曽川国定公園にも指定されている名勝・飛水峡の上流部にあたり、両岸が深く険しく切り立った峡谷を形成しており、すぐには100名を越す乗員・乗客の安否はもちろん、車体すら発見できませんでした。

事故翌日の8月19日10時30分ごろになって、ようやく転落現場から約300メートル下流で5号車がタイヤを上に無残に押しつぶされた状態で発見され、砂だらけの車内から3名の子供の遺体が収容されたほか、転落現場周辺で23名の遺体が発見されました。

ただ、6号車や他の行方不明者は発見できませんでした。普段から日本有数の急流であるのに加え、豪雨に伴う余りにも激しい飛騨川の流れの前には救助活動としてできることは限られています。ただただもどかしい時間だけが過ぎていきましたが、この間も行方不明者の家族は早急な車体回収と引き揚げ要請を繰り返し行っていたといいます。

捜索

結局、この捜索活動は後日上麻生ダムのみならず、さらに上流にある名倉ダムの発電放流までも利用して行うことになり、水の引いたわずかな時間を利用してまだ発見されていない6号車の捜索を行わせることになりました。

上麻生ダム直下の飛騨川の水位をゼロにするということから、「水位零(ゼロ)作戦」と名付けられ、8月22日の朝8時から決行されました。

上流部で降雨がないことを確認し、事故現場の上流にある両ダムのゲート操作を行い、下流への放水を可能な限り抑えた結果、事故現場付近の飛騨川の流量はほぼゼロとなりました。くだんの6号車は転落地点からおよそ900メートル下流の川底から半分砂に埋もれ岩に引っかかった状態で見つかりました。

6号車の発見時の状態は5号車よりもさらに無残な状態でしたが、このときの捜索では社内から子供の1遺体が発見されただけでした。

しかも、ゲート操作をしてから30分後には、名倉ダムの貯水池が満水になり危険な状態となったため、放流を再開しました。ダムの緊急止水は、あくまで可能性がある人命救助のためという考え方による異例の緊急措置であり、その継続はまた別の災害を引き起こす可能性もあるためでした。

バス転落事故に際しての緊急事態であったとはいえ、もはや生存者の発見は絶望的と考えられての放流再開でした。しかしこの水位ゼロ作戦によってとりあえずは行方不明であった6号車は発見され、難航する捜索活動に大きく貢献しました。

この「水位零」は翌8月23日と24日にも再度実施され、この間、ようやく6号車の引き揚げに成功。しかし、車体はひらがなの「く」の字に折れ曲がり、屋根も座席等もえぐりとられて見る影もなく、濁流による水圧がどれほどすさまじいものだったかを、あらためて捜索隊に見せつけました。

その後も捜索は続けられ、さらに下流の捜索が必要として今度は、現場よりもさらに下流にある川辺ダムの人造湖である「飛水湖」に捜索範囲が拡大し、川辺ダムの貯水をも全放流して湖を空にしてまでも捜索が行われました。

こうした措置は、1937年(昭和12年)に川辺ダムが完成してから初の試みであったといい、空になった飛水湖には捜索隊1,000名が入って捜索を行いました。

この川辺ダム湖の捜索を初めとし、その後の捜索の結果、行方不明者の多くが発見されました。その死因の多くは急流渦巻く飛騨川に投げ出されたための溺死であり、中には遥かかなたの知多半島にまで流され、付近の海岸に漂着した遺体もありました。

魚が死体を食っているという根拠のない風評被害で伊勢湾の漁業者が打撃を受けるという余波もあったといいます。

このため、捜索は下流のさらに広い範囲に拡大され、最終的には、陸上・海上・航空自衛隊員9141名を始め、警察・消防、バス会社・名鉄グループの関係者など、のべ36683名が投入されました。そして、飛騨川・木曽川、さらには伊勢湾まで1か月以上にわたり捜索が続けられました。

多くの遺体は堆積した土砂に埋もれており、重機ですくっては消防車の高圧放水で洗い流すという措置までとられた結果、死者・行方不明者104名のうち、最終的には9名の遺体が未回収となっただけでした。

しかし、収容されたとはいえ、これらの遺体の中には腕だけというものもあったようです。航空機事故さながらに損傷が激しく、DNA鑑定のない時代でもあり身元特定は困難を極め、取り違えによるトラブルも起きたといいます。

無言の再会

前述のとおり、亡くなった乗客たちの多くは、名古屋市内の団地住民で、ファミリー向けのツアーだったことから一家全滅した家庭も4家族ありました。そのうちの3家族は、いずれも旧満州からの引揚者だったといい、戦後の混乱が治まり、高度経済成長のなかで、ようやく家族で旅行を楽しめるようになった本格的旅行ブームのなかでの大惨事でした。

産経新聞の記者が伝えたあるエピソードの中に、私の父のように事故直後に現場にかけつけたある男性の話があります。この男性は、はるばる仙台から遺体安置所を訪れたのでしたが、名古屋の実家に帰省していた妻と娘二人が事故に遭遇し、一家で彼一人だけが取り残されたのでした。

敬虔なクリスチャンだったそうで、最初に発見された妻の遺体が入った棺を前に「神の与えた試練です」と新聞記者のインタビューにきわめて平静に応じていたそうです。ちょっと冷静すぎるのでは?と思うほどの落ち着きぶりだったそうですが、数日後、新たに女の子の遺体が事故現場近くで引き上げられたという情報がこの遺体安置所に流れました。

多くの人が現場に駆けつけたそうですが、そのなかにこの男性もいました。彼は50メートル上の国道41号から、見る影もない遺体を見るや、瞬時にそれが娘であることを判別してその名を絶叫し、足場の悪い崖を一気に駆け下りて遺体に抱きつきました。

そして、もらい泣きする周辺の救助隊員たちの手を借りることなく、号泣しながら道路まで上がってきたといいます。

この男性のように、家族をすべて失った人も少なくなく、自らもツアーに参加していた「奥様ジャーナル」社長も、5号車に乗っていた妻と長男を失いました。しかも彼は大惨事をもたらした当事者として、その後被告人とし法廷に立つこととなりました。

私の父は、叔母と義理の叔父の二人を亡くしただけでしたが、その後遺体が発見されたかどうかは父の口からは聞いたような記憶がありません。なので、発見されなかった9名の中に含まれていたのかもしれません。

裁判と補償

その後、事故の責任をめぐり、不可抗力の天災か、主催者および旅行会社・バス会社の判断ミスによる人災かが争点となった裁判が行われました。

生存した運転手たちは、地元消防団の警告無視など業務上過失致死の容疑があるとして書類送検されました。しかし事故発生から4年が経った1972年、岐阜地裁は、消防団の警告に従わなかった運転手の判断に誤りはあったものの、災害回避に全力を尽くしたなどの理由で無罪の判決を言い渡しました。

また、主催者「奥様ジャーナル」の社長も状況判断のミスを裁判で問われましたが、結局過失の認定はされず、無罪となりました。

しかし、自然災害によってもたらされる大惨事であったとはいえ誤った判断に伴う人災という側面も垣間見えることから、ツアーの運営関係者らには世間から非難が集中したようです。

とはいえ、この世に起こっているすべてのことは必然です。この事故もその後の同様の事故を防ぐために起こりうるべくして起こった事故なのでしょう。

この当時、第2次佐藤内閣の内閣総理大臣であった佐藤榮作は、事故発生を知ると、その翌日には対策に乗り出し、「岐阜バス事故対策連絡会」を内閣に設置しました。

そして道路管理者である建設省には瑕疵(かし)がないことを前提にした上で、岡崎観光自動車を対象に自動車損害賠償責任保険(自賠責)の適用を軸とした遺族補償が可能かどうかを関係省庁に検討させたそうです。

自賠責保険では運行者の過失割合にかかわらず、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われます。しかし、事故を起こした車の保有者及び運転者にまったく過失が無い、とされた場合には支払いは行われません。

ところが、現地を調査した損害保険会社調査団は、事故の原因となったがけ崩れは不可抗力であり、バス会社への業務上過失致死傷罪は問えない、としました。

これは自賠責保険に入っていた運行者は「無責」であるため、自賠責の支払いの対象とはならないとの認識を示したものであり、この判断を国家公安委員会が追認し、また岐阜地方検察庁も岡崎観光自動車を不起訴としました。

しかし佐藤首相はこれに異を唱え運輸省に命じて独自の調査を行わせました。その結果、当時の運輸大臣であった中曾根康弘氏が、その見解をまとめて閣議で報告。

その結論として、この事故は運転を行った岡崎観光自動車が事故発生を未然に防ぐための注意義務を怠っていたものではあるものの、その最終責任はこれを統括すべき運輸省にあるとしたものでした。業務上過失責任を負うべきは運輸省であるとしたものであり、これによりこの事故は自賠責の対象となりうるとの見解を示したものでした。。

無論、このときの運輸省は中曽根氏自らが統括する組織です。あくまでこの件に限り被災者を救済するための措置でしたが、この結論は閣議で承認され、特例での自賠責保険支払いが殉職した運転手を除く全遺族に支払われることとなりました。

こうしてこの一件は後に「道路施設賠償責任保険」が誕生する契機にもなりました。これは、道路管理がしっかりとなされていない道路で生じた事故に対して、この道路を管理する官公庁に対して賠償金を求めることができる制度です。

訴訟

こうした救済措置は、無論事故により家族を失った遺族には朗報でした。しかしその一方で遺族たちは、「飛騨川バス事故遺族会」を結成し、天候が不順であるにもかかわらずツアーを決行した主催者の奥様ジャーナルと後援の名鉄観光サービス、および運転を担当した岡崎観光自動車の三社に対して損害賠償を求めました。

交渉は半年近くに及びましたが、翌1969年(昭和44年)3月9日、総額4090万円(当時の金額)での補償案に合意し、示談が成立しました。

さらに遺族たちは、国に対しても損害賠償を求める訴訟を起こしました。彼らは当初から道路管理は適正と主張していたことに対しても不満を持っており、国道41号の整備が不良であるために起きた人災であるとの認識を持っていました。

こうして国の国道管理に対する責任を問い、総額6億5,000万円の国家賠償を求める訴訟を名古屋地方裁判所に起こしました(飛騨川バス転落事故訴訟)。

これに対して名古屋地裁は1973年(昭和48年)、「国の過失六割、不可抗力四割」と認定して約9,300万円の賠償を国に求める判決を下しましたが、原告の遺族会はこれを不服として控訴。

翌年に行われた名古屋高等裁判所の控訴審判決では、土石流を防止することは当時の科学技術の水準では困難であったとして道路自体の欠陥は否定しながらも、事故現場付近で斜面崩壊が起きる危険性は予測可能であったとしました。

結局、通行禁止などの措置をとらなかったことを瑕疵と認めるなど原告側主張を全面的に認め、国に約4億円の支払いを命じました。

この判決に対して国側は上告せず、結審しましたが、この裁判を契機として、国側には災害時における国道の防災体制を見直す機運が生まれました。事故の翌月には全国の国道で総点検が実施されるようになり、これは後に「道路防災点検」として制度化され、5年ごとに実施されるようになりました。

また雨量にもとづく事前通行規制も制度化され、一定量以上の降水量が記録された場合にはゲートを閉じて国道を通行止めにする対策が採られるようになりました。この雨量規制は現在は国道だけでなく都道府県道などすべての道路において、沿線に常住人口がいない山岳部の区間で実施されています。

事故が発生した現場である国道41号でも、現在では連続雨量が80ミリを超えた場合、加茂郡七宗町中麻生の上麻生橋から白川町の白川口までが通行止めになるように規制が加えられるようになっています。

エピローグ

この事故が必然であったとするならば、こうした我が国の道路防災管理において大きな変革をもたらしたという点で大きな意味があります。また道路だけでなく、鉄道などの交通施設整備における防災管理にも大きな影響を与えたと考えられます。

亡くなった104名の犠牲者たちの魂はこのことのために捧げられたといっても過言ではないでしょう。

その後も、豪雨による土砂崩れによる事故は後を絶ちませんが、近隣のアジア諸国では頻繁に起こっているような犠牲者が3ケタにも及ぶような大参事はその後我が国では生じていません。事故後の一連の制度の導入が大きな効果があったことの証明となっています。

この事故現場には、事故の翌年の1969年(昭和44年)8月18日、国道41号脇に慰霊のため、全国からの浄財で「天心白菊の塔」が建立されました。偶然なのか必然なのか、この塔の除幕式の日に、現場から1キロ下流の河原で白骨化した男性の遺体が発見されたそうです。

この慰霊碑は、現在でも現場近くの上麻生発電所員によって毎月清掃活動が続けられており、慰霊祭も毎年命日である8月18日に行われていました。しかし、遺族たちも高齢化してきたため、2002年に実施された33回忌を期に遺族会は解散し、その後は継続されていません。

ただ、2008年8月18日に事故から40年目の慰霊祭が白川町仏教会の主催で実施され、遺族のほか白川町長、町会議員など約60人が参列しました。その際、既に亡くなっていた遺族会会長の息子が参加し、その手にはひとつのブロンズ像が握られていました。

かつて遺族たちから白い目で見られていた岡崎観光自動車の社長から遺族会に贈られたブロンズ製の母子観音像だったそうです。遺族の反発から現場への設置が見送られてきたものでしたが、このとき初めて会場に安置されたのでした。

時間の経過とともに憎しみは悲しみに、悲しみもまた加害者として長年苦しんできた相手へのいたわりに、とかわっていったということでしょう。

ちなみに、このバス事故で亡くなった私の父の叔母は、男一人女四人の5人兄妹の末っ子だったようです。その姉であり、5人兄妹の次女が父の実母(私にとっては祖母)になるわけですが、父が幼いころに亡くなっています。

余談ですが、その亡くなった日というのが12月10日なのですが、同じ日に父も亡くなりました。偶然といえば偶然なのですが、私は亡くなった祖母が、自分が亡くなったとのと同じ日に父を招いたのだと信じています。

叔母夫婦の事故の報に際して、血相を変えて岐阜までかけつけた父もまた鬼籍に入りましたが、この叔母夫婦や祖母たちとも再開し、あの世で我々を見守ってくれているはずです。

この項を書きつつも、こうして亡くなっていった先祖や親族たちの魂の積み重ねの上にこの世に生を受けて生き続けているのであろう、今の自分が存在している意味を改めて考えてみたりしています。

こうした45年も前に起こった出来事の意味を、この場を借りて改めて人々に再確認してもらおうとしていることもその存在意義のひとつかもしれません。

皆さんも同じです。必ずこの世に必要であるから生まれてきているはずです。改めて、自分が生を受けた意味を考えてみてください。