夜空を見るには絶好の季節でもあります。中秋の名月の旧暦8月15夜は終わってしまいましたが、今月では引き続いて9月13夜の満月があり、これは今年は10月17日です。

家に望遠鏡や双眼鏡がある人は、これを使ってのお月見もまた楽しいでしょう。

この望遠鏡ですが、イタリアのナポリの「ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタ」という人が、発明したとの記述が、1589年の「博学史」という歴史書に掲載されており、文献上はこれが最古ということになるようです。

1611年に出版されたヨハネス・ケプラーの「屈折光学」にもデラ・ポルタが20年前に望遠鏡を発明したと記述されていることから、この記述が正しければその発明は、1591年ころということになります。

また、オランダ南西部の都市、ミデルブルフの眼鏡職人ツァハリアス・ヤンセンがこの、デラ・ポルタが作ったと思われる望遠鏡を真似て、1604年に2枚のレンズを組合わせた「顕微鏡」の原型を発明したとされています。

ご存知のとおり、顕微鏡はさかさまにすれば望遠鏡として使えます。当人もおそらくはこれを知っていたでしょう。この顕微鏡は筒の両端にレンズがついただけのものでしたが、倍率は9倍ほどはあったようです。

そしてさらにその後の1608年、同じくオランダのミデルブルフの職人、ハンス・リッペルスハイが、このヤンセンの望遠鏡のアイデアを流用して、望遠鏡を製作し、これを「発明」したとして、オランダ総督に特許申請を出しました。

この日が10月2日、すなわち今日であったことから、この日が「望遠鏡記念日」ということになっているようです。

さらに、ガリレオ・ガリレイはハンス・リッペルスハイの発明を知った後、自らも望遠鏡を製作し、1609年の5月に1日に、世界で初めて天体観測を行った、とされています。このときの望遠鏡では正立像を得ることができましたが、倍率はかなり低く、10倍程度だったようです。

しかし、その後はさらにこれを改良して20倍のものも製作しており、これを使って月を観測し、月面に凹凸やそして黒い部分、すなわち現代ではクレーターや月の海として知られるものを発見しています。また、翌年の1610年1月7日、木星の衛星を3つ発見。その後見つけたもう1つの衛星と併せ、これらの衛星はガリレオ衛星と呼ばれています。

その後望遠鏡は、各種の光学の要素技術開発にともない、屈折式望遠鏡に加えて反射望遠鏡などの様々な種類の天体望遠鏡が開発され、これらに加えて、地上で使うフィールドスコープ、双眼鏡等なども開発されていきました。

この望遠鏡が日本にもたらされたのは意外に早く、ハンス・リッペルスハイの特許申請からわずか5年後の1613年(慶長18年)には、イギリスのジェームズ1世の使いのジョン・セーリスが徳川家康に献上しており、これは現在、愛知県名古屋市にある徳川美術館に所蔵されています。

以後、望遠鏡は軍事用にも重要な役割を果たすと考えられるようになり、平戸や長崎などから競って輸入されるようになり、やがて国内でも生産されるようになります。

このころ日本で製作された望遠鏡は屈折望遠鏡がほとんどで、「遠眼鏡」と呼ばれていましたが、最初にこれを製作したのは長崎の浜田弥兵衛という人物だと言われています。

江戸時代初期の寛永の頃までは、日本では朱印船貿易が盛んでした。このため長崎の貿易商・末次平蔵の朱印船の船長として雇われた弥兵衛は、幕府の後援をうけて、高砂(台湾)を朱印船貿易の基地としようとしました。

この頃の高砂は、オランダ東インド会社が進出してこれを占領(1624年)しており、ゼーランディア城という城を建てこの地を経由する交易には一律10%の関税をかけはじめていました。

日本にとって高砂は、日本の交易先の一つであった明国との貿易を円滑に行うための拠点として重要な土地であり、このため浜田弥兵衛らは、高砂を急襲してここのオランダ総督ピーテル・ノイツを人質にしました。そして、オランダに関税撤回を要求。オランダはこれをのみ、高砂を自由貿易地にすることに成功しました。

浜田弥兵衛が眼鏡製作技術を習得したのはちょうどこのころのことであり、「長崎夜話草」という歴史書には、彼が、「眼鏡細工、鼻眼鏡、遠眼鏡、虫眼鏡、数眼鏡、磯眼鏡、透眼鏡、近視眼鏡」などの製作技術を「蛮国」へ渡って習得したと書かれています。

弥兵衛には新蔵という弟がおり、この「長崎夜話草」には、「共に蛮船に乗て世界を周覧せし折節、日本の東南海なる大人国に至り」と書いてあるため、どうやらオランダ船か、このころオランダに敵対していたポルトガル船にでも乗ってヨーロッパまで行き、ここで望遠鏡などの製作技術を学んだものと考えらえます。

が、長崎夜話草以外にこれらの渡航について詳しく記した記録がないため、どこまでが真実かはわかりません。

とまれ、この浜田弥兵衛が習得した技術はその後日本国内に伝えられ、次いで大阪の岩橋善兵衛という商人がこの技術を習得しました。

岩橋善兵衛は、1756年に現大阪府貝塚市脇浜新町の商人(魚屋)の家に生まれました。眼鏡の玉磨きを家業として独立し、その後自然科学に興味を持ったことから、渡来品の研究を行うようになり、この中で遠眼鏡の技術を知ったようです。

寛政2年(1790年)、34歳になったときに、これを自作しましたが、この遠眼鏡はたちまち高い評判を得るようになります。この時造った望遠鏡は、八角筒で直径八・九寸(30cm程度)であり、彼はこれを「窺天鏡」と名づけ、自らが時の知識人たちに太陽、月、木星、アンドロメダ銀河、ミザール等を披露したといいます。

善兵衛の造った「窺天鏡」には天体の姿が鮮明に映し出され、その評価はかなり高いものであったといい、これを追い風として彼はその後は望遠鏡の大量生産に着手しました。

善兵衛自らがレンズを磨いて製作したといい、これらの望遠鏡は当時の日本の天文学者・高橋至時や間重富に用いられたほか、若年寄堀田正敦摂津守をはじめ多くの大名たちにも用いられました。

自らも太陽、月、星の運行を観測しており、その後も干満を計算する「平天儀」などを製作しました。精密な日本地図を製作した伊能忠敬の望遠鏡もまた善兵衛により作られたものです。

「平天儀」に関しては「平天儀圖解」などの著述もあり、これを製作していたころには学者としても高名で、多くの知識人とも交流していたようです。

その後善兵衛は55歳で没しまたが、その没後も岩橋家は四代にわたって望遠鏡の製作・販売を続け、この商売は維新後までも継続し、明治38年には大阪の心斎橋に店を構えていたという記録が残っています。

現在でも、岩橋家の銘のある望遠鏡は現在も多数残っており、千葉県香取市の伊能記念館、善兵衛ランド(大阪府貝塚市)、高樹文庫(富山県射水市)、彦根城博物館(滋賀県彦根市)および、新潟県柏崎市の「とんちン館」などに現存します。

ところで、日本にもたらされたこの望遠鏡は、江戸時代には、「旗振り通信」という米相場などを遠方に伝える技術にも応用されて使われていました。

「旗振り通信」とは、旗などを用いた通信システムであり、大型手旗信号の一種ともいえ、この当時は「気色見(けしきみ)」、「米相場早移(こめそうばはやうつし)」、「遠見(とおみ)」などとも呼ばれました。

旗振り通信は江戸時代中期以降、全国の米価の基準であった大坂の米相場をいち早く他の地域に伝達するため、また逆に地方の相場を大坂に伝えるために考案されたもので、この旗振り通信の補助用具として望遠鏡も利用されました。

その起源は紀伊国屋文左衛門が江戸で米相場を伝達するために色のついた旗を用いたことにあるといわれており、旗振り通信に関する記述として最も古いものは、1743年(寛保3年)の戯曲「大門口鎧襲」とされています。

岩橋善兵衛が望遠鏡を初めて製作したのが、1790年(寛政2年)ですから、これよりも50年以上も前であり、このころにはまだ望遠鏡は使われていなかったか、これに先立って輸入されていたオランダ製のものが使われていたのかもしれません。あるいは浜田弥兵衛が初めて製作したものの派生形がこのころ既に流通していた可能性もあります。

従来米相場の伝達には飛脚(米飛脚)・挙手信号・狼煙などが利用されていましたが、江戸時代末期ころまでには、この旗振り通信がさかんに行われるようになり、この旗の視認には望遠鏡が大変役にたちました。最初は単眼の望遠鏡だけでしたが、のちには双眼鏡も開発され、江戸末期ごろにはこれも用いられていたようです。

旗の大きさはその視認が天候によって左右されるため、晴天時は横60cm×縦105cmか、これよりやや大ぶりの横100cm×縦150cmが用いられ、これは「小旗」と呼ばれました。

また、曇天時は横90cm×縦170cmまたは横120cm×縦200cmと大きくなり、これは「大旗」と呼ばれました。この大旗については、さらに大きな180cm×180cmのものが用いられていたという記録もあります。

ちなみに、これらの旗をとりつける竿の長さは、240cmないし300cmほどもあったといいますから、大旗を振るためにはかなりの力を要したことでしょう。

旗振りを行う場所のことは「旗振り場」といい、この間隔は、長いもので3里半(14km程度)から5里半(22km程度)もあったそうです。当然天候が悪く見通しの低い時には見えにくくなるため、この中間の低地にも臨時の旗振り場が設けられることがありました。

旗振り場が平地の場合には櫓(やぐら)が建てられ、また山頂や山腹では丸太や石で造った旗振り台や小屋が設けられ、こうした場所では旗を差し込むための穴が岩などに穿かれました。畿内の山間部には、現在でもこうした岩に開いた穴や、通信方向の目印をつけた岩などが残されているそうです。

また、旗振り場となった山は旗振山、相場振山、相場取山、相場山、旗山、高旗山、相場ヶ裏山、相場の峰などの名称がつけられ、これらはそのまま現在も地名または山の名前として残っています。

とくに、「相場」という呼称が含まれる山はかつての正式な旗振り場であったことの証明だということです。また「旗」が含まれていない場合でも、「旗」が「畑」に転じている場合もあり、これらは「畑山」、「高畑山」などになっている可能性もあるということです。

近隣にもしこうした名前がつけられた山があれば、その歴史を探ってみてください。

さて、その通信方法ですが、これは旗を振る位置・回数・順序に意味を込め、情報を伝達するというものでした。単純なデータならば、旗を振る向き(前後左右)だけで示すことができ、桁数、回数などはこの方法によって数字を伝えることができます。

しかし、米相場というのはその利ザヤで飯を食っている商売人にとっては重要情報であり、その内容を第三者に知られてしまうというのは死活問題となるため、この単純な情報をより複雑化して送る必要がありました。

このため、例えば「上げ相場」を伝えるのに旗を上下させるのではなく、「左横上で二振」とし、これに対して「下げ相場」は「右横下で二振」とするなどの手が加えられました。

このほか、「1銭」ならば、「右横斜下」、2銭ならば、「右横」、10銭は「直立二振」、50銭「直立前倒、直立上下二振」、そして、1円は「直立、大きく左右に振る」などなどです。

無論、これは一例であり、相場師によってはこれらのパターンも種類も異なります。

さらに通信方法に間違いがないかどうかを確認するためには、あらかじめ通信者どうしで申し合わせて決めていた数字などをあわせて通信しました。これを「合い印」といいます。例えば、これからパターン3の方法でデータを送るから、そのように理解せよ、という意味を送るために、本番のデータを送る前に、「パターン3」を示す信号を送るわけです。

その後に送られてきた本番の信号は、あらかじめ決められていた暗号表によって解読されますから、他人がこの通信を盗み見ることへの対策となります。

このほかにも旗で通信する数字を実際よりも増減させることをあらかじめ決めておき、他人が盗み見ても役に立たないようにするということも行われ、これは「台付」と呼ばれていました。

つまり、例えば送られたデータが6であったとしても、これからあらかじめ2を指しいた4が本当の値であると両者で暗黙に取り決めておけば、データ泥棒には、これは6としてしか伝わらず、本当の数字はわからないわけです。

このように、この時代にすでに暗号による情報伝達技術が確立されていたこと自体が驚くべきことですが、こうした技術は、明治以後も帝国陸海軍などの「手旗信号」などへの応用として伝承されていきました。

しかし、こうして米相場を送る場所は、山頂などの山合いが多く、このためたとえ望遠鏡を使ったとしても、雨やガスの出現などにより視界不良によって旗が見えなくなることもしばしばでした。

このため、雨天時など視界が悪く旗振り通信が使えない場合は、視界が回復するまで待つしかなく、どうしても情報を伝達したい場合には、時間がかかっても飛脚を使うしかありませんでした。

ただ、天候の良い場合には、例えば大阪の米相場は、数時間を待たずして畿内から江戸などへ伝えられていたといいます。

気になるその伝達速度ですが、熟練した者によってスムーズに旗振りが行われた場合、1回の旗振りを約1分で行うことができたと考えられるそうです。

このため、旗振り場の間隔を3里(約12km)とした場合、通信速度は60×12で時速720kmということになります。これをもとに計算すると、大阪から和歌山までは、十三峠経由でおよそ3分、天保山経由で6分で情報が伝達できたことになります。

また、京都までは4分、大津まで5分、神戸まで3分ないし5分または7分、桑名まで10分、三木まで10分、岡山まで15分、広島まで27分で通信できたともいわれています。

ただし、江戸までは箱根の剣を超える必要があり、この際に飛脚を用いても登り際にはやはりロスが多く、結局1時間40分前後かかったといいます。

なお、現代の1981年(昭和56年)には、旧来の旗振り通信を真似た情報伝達実験が行われており、このときには大阪・岡山間での情報伝達に2時間あまりを要しています。

この実験は、1981年(昭和56年)12月、西宮市在住の会社員たちが中心となって行われたもので、大阪市堂島と岡山市京橋との間に25の中継点を設定し、旗振り通信が再現されました。

このときの実験では、スモッグによる視界不良を原因とする中断を挟みつつ、この間の約167kmもの距離の情報伝達に2時間17分もかかりましたが、なんとか通信でき、通信内容が正確に伝えられたといいます。

この実験ではあまり視界がよくなかったために、中継点の数を増やさざるを得なかったといいますが、そのことを割り引いたとしても、この江戸時代当時の大阪・岡山間の伝達速度15分はたいしたものであり、当時の相場師がすぐれた情報伝達技能を有していたことがうかがえます。

こうした旗振り通信は、明治の初めころまで実用技術として続けられており、明治になってからは政府公認の仕事となり、これに携わる職業人は相場師、めがね屋などと呼ばれていました。しかし、1893年(明治26年)3月に大阪に電話が開通すると、以降は次第に電話にとって代わられるようになり、1918年(大正7年)ころまでには完全に廃れました。

じつはこの電話が開通するまでには、このころヨーロッパで発達していた、「腕木通信」という技術の導入が一度検討されたことがありました。

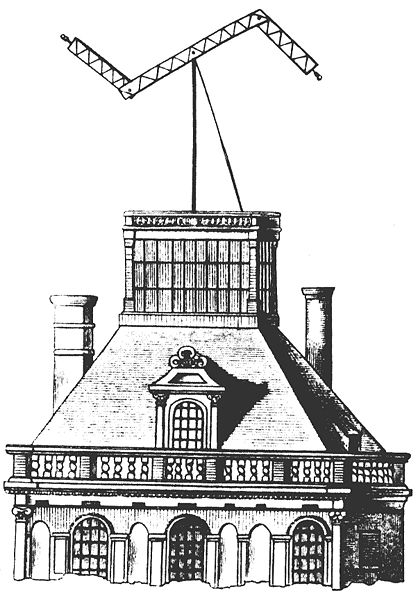

「腕木通信(semaphore)」というのは、文字コードを表示する信号機を遠方から望遠鏡で読み取る方法で、その技術は、日本で発達した旗振り通信とも似ています。

これは、18世紀末から19世紀半ばにかけて主にフランスで使用されていた視覚による通信機であり、あるいはその通信機を用いた通信網のことをさし、その視認に望遠鏡を用いる点は旗振り通信と同じです。

が、読み取るのは旗ではなく、「腕木」のあらわす文字コードや制御コードであり、これをバケツリレー式に情報伝達するというものでした。

フランス式のこの腕木通信に触発され、欧米各国ではそれぞれの形式の通信機が用いられるようになり、これら各種通信機を用いたシステム全体は、”optical telegraphy”と呼ばれていましたが、腕木通信そのものは「テレグラフ(telegraph)」と呼ばれていました。

どこかで聞いたことがあるような……と誰もが思うでしょう。これはもともと、ギリシャ語のテレ・グラーフェン(遠くに書くこと)という言葉に由来しており、当初腕木通信を指す固有名詞だったわけですが、後に一般名詞化して「電信」を表すことばになりました。

また、一般の人は余りご存知ないでしょうが、現代のコンピュータプログラムなどで使われる用語に「セマフォまたはセマフォア(semaphore)」というのがあります。これはこのテレグラフの類似品として作られた視覚通信機の固有名詞だったものが、のちの世にコンピュータ用語として使われるようになったものです。

その内容はややこしくなるのでここでは説明しません。

ちなみにこの視覚通信機は、その後さらに鉄道の信号機の名称となり(後述)、これらをかつての大日本帝国海軍が「セマホア」と表記しており、後代においても、セマフォではなく「セマホア」と表記されることもあります。が、無論、「スマホ」とは全く関係がありません。

さらには、かつて使われた国際的な手旗信号には、「セマフォア信号」というのがあり、これもまた腕木通信のころの用語の名残です。

さて、余談がすぎましたが、この腕木通信は、1793年にフランス人のクロード・シャップという人によって発明されました。

その原理は大型の手旗信号とも言えるもので、木などで作った腕木と呼ばれる数メートルの3本の棒を組み合わせた構造物をロープ操作で動かし、この腕木を別の基地局から望遠鏡を用いて確認することで情報を伝達するというものでした。

旗と同様、原始的な方式ながらも伝達速度は意外に速く、一分間に80km以上の速度で信号伝達さたといいます。

また、腕木の組み合わせによって手旗信号よりも精密かつ多彩なパターンの信号を送信できるため、短い文書を送れるだけの通信能力があり、基地局整備によって数百km先まで情報伝達することができました。夜間には腕木の端部や関節部に灯りをともして信号を送ることも試みられたといいます。

フランス革命期からナポレオン時代にかけ、フランス国内ではこれが総延長600kmにわたって整備されました。とくにナポレオンはこの腕木通信の活用に熱心で、国内を中心とする幹線通信網の整備に取り組みました。

この結果、フランス国内を縦断する550kmのルートを通じ、8分間で情報伝達することを可能にしたといいます。この当時、フランスでは政府の公用通信業務のほか、余裕があれば民間からの通信需要にも応えており、通信料金は極めて高価でしたが、日本の旗振り通信の利用目的と同様、特に迅速性の求められる相場情報などにしばしば活用されました。

ちなみに、ナポレオンが総裁政府を倒した軍事クーデターである、「ブリュメールのクーデター」が起こった1799年11月9日には、この腕木通信網によってその成功が、ナポレオン・ボナパルトに伝えられました。

また、その後ナポレオンがイタリアを支配するようになると、リヨン~ヴェネツィア間の通信網もこの腕木通信で行うようになり、そのための設備が整備されました。このとき、このアルプス山脈を超える通信網を確立するための工事は難航し、工事担当者は、何度もナポレオンから催促を受けながら二年余りを費やしてこれを完成させたといいます。

さらに後年、ナポレオンが最初の退位後に追放されたエルバ島を脱出し、フランスへ上陸したときの行動もまたこの腕木通信で即日パリへ通報されたといいます。

このようにフランスを中心として腕木通信はその利便性が注目され、最盛期にはヨーロッパのみならず世界中で総延長1万4000kmにも達しました。近代的な電気通信網が発明されるまでは、情報伝送量、通信速度と通信可能距離の3点において、最も優れた通信手段でもありました。

フランス通信社の創業者であるシャルル=ルイ・アヴァスはこの軍事用の腕木通信のメッセージを解読してどこよりも早い新聞の速報記事を出すことでフランス通信社を発展させました。どのような手段で解読していたのかは謎ですが、何らかの手段で軍事関係者から解読表を入手していたのではないかと言われています。

しかし、腕木通信は、要員を常駐させねばならないこと、悪天候時は使用できないことなどの欠点があり、より迅速性と確実性に富んだ、モールス信号を利用した有線電信の登場により、1840年代以降は先進国から急速に衰退しました。1880年代にスウェーデンの離島で運用されていたのが最後の使用例とされています。

こうして優れた通信技術として当時着目され、欧米では一定の発達を見せた腕木通信システムでしたが、日本でもまた導入されることはありませんでした。

前述のとおり、日本では江戸時代中期から米相場などの情報を伝えるために、大型手旗信号である「旗振り通信」が存在していました。

その後、幕末から明治維新期にかけて徐々にヨーロッパの通信技術導入が始まりましたが、この腕木通信技術が伝えられるころには、すでにこれは前時代の技術となっており、日本では腕木通信を飛び越して電信技術を導入することになったのです。

また明治初期に始まった電信・電話通信はそのコストが高く、これを嫌った民間の相場師の通信需要は伝統的な旗振り通信で十分に満たされており、電信通話よりも安価とされながらも固定設備設置・維持の手間が掛かる腕木通信は用いられませんでした。

結局、日本の通信手段は、長距離電報・電話の通信料金が下がって需要がそちらに移行することになる大正7年(1918年)頃までは、視覚通信である旗振り通信が中心でした。

しかし、この腕木を用いて情報を伝送する方式は、意外な形で後世まで残りました。

それは、鉄道用の腕木式信号機です。

この鉄道用の腕木式信号機は1840年代に従来の腕木通信の技術を使って発明され、すぐに広範囲で使われる鉄道用の機械式信号機として普及しました。

鉄道用の機械式信号機は、鉄道の線路脇に設置されて前方の状況を運転士に伝える装置です。信号機は、運転士に列車が安全に進行できる速度を指示し、または停止を指示し、運転士は信号機の現示を確認してそれに従って運転を行います。

夜間に列車を運転できるようにするために、その後この機械式腕木信号機にもオイルランプなどによるライトが備えられるようになり、腕木による情報伝達以外にも点灯している色つきランプのとの組み合わせで、信号が伝えられるようになりました。

運転士は、これらの昼間の現示と夜間の現示を組み合わせて覚える必要がありましたが、色や腕の形で情報を伝達できるこの信号機は重宝がられました。

初期には、腕木式信号機は「リンク機構」により制御されていました。信号扱所に「てこ」が設置されており、てこからリンク機構により繋がっている線路の分岐器と信号機を動かしており、また電動機や油圧によって駆動されるものもありました。

この信号機はフェイルセーフになるよう設計されており、駆動する動力が失われたりリンク機構が破損したりすると、例えば重力により腕が水平の位置に移動するようになり、この信号下では列車はストップするように決められていました。

しかし、やがて電球が発明されると、純粋的な機械的な信号機は色灯式信号機に置き換えられたり、場合によっては路側に信号機を必要としない信号システムに置き換えられたりして、次第に消滅していきました。

日本でも古くは腕木式信号機がたくさん用いられていましたが、日本国内で現存するものはわずかであり、現在ではほとんどが色灯式信号機に移行しています。

なお、現代の色灯式信号機の多くは、コンピュータ制御の自動信号機となっており、これは閉塞や連動装置、列車の現在位置などの状況に応じて人間の手を介さずに自動的に信号現示を表示できるもので、これによって格段に安全性が向上しています。

2005年6月には、JRで最後まで腕木式信号機が残っていた八戸線陸中八木駅の腕木式信号機が色灯式に置き換えられJRのすべての駅から腕木式信号機が消滅しました。

しかし、腕木式信号機はわずかに残存しており、それは津軽鉄道、福島臨海鉄道、黒山駅分岐新潟東港専用線などの数駅です。大手私鉄の大都市近郊にある路線でも近鉄長野線などが1960年代中頃まで使用していましたが、同線の腕木式信号機はATS化までに色灯式に置き換えられ消滅しています。

しかし、わずかとはいえ、日本やヨーロッパでかつて使われていたアナログな信号伝達装置がいまだ残っているというのも驚きです。

今後こられの器械が復活するということはありえないでしょうが、太陽フレアの暴走による地球規模の通信障害などが起こる可能性なども指摘されており、こうした大災害の場合には、案外とこうした旧式の通信手段が生かされることもあるかもしれません。

かつて江戸時代に使われた「旗振り通信」の技術もまた、かなりその形態は変わってしまっていますが、「手旗信号」として現在も使われています。

日本で手旗信号が最初に考案されたのは海軍においてであり、既に旗振り通信が過去のものになりつつあった1893年(明治26年)頃、のちの海軍中将となる釜屋忠道という人が、その部下とともに考案したとされています。

カタカナの裏文字を両手を使って書いて見せ、ほぼ誤りなく読み取ることができたことから、近距離の通信では実用信号として使えると判断した釜屋忠道がこれを海軍に進言し、正式に採用されたもので、これは「海軍手旗信号法」に呼ばれていました。

その後、海軍で覚えた信号法を商船でも海軍手旗信号法を準用して使うようになり、1936年に海軍と統一した「日本船舶手旗信号法」として定められました。

戦後になり、海軍が消滅したことなどもあり、海軍が規定していた発光信号とまとめる形で1952年(昭和27年)に運輸省告示により「日本船舶信号法」が制定され、手旗信号は引き続き採用されることになりました。

もともとは旧帝国海軍で発祥したことから、主に海上自衛隊や海上保安庁など、船上で通信を行う際に用いられることが多く、現在では商船で使われることはほとんどないようです。

また、日本には「海洋少年団」というのがあり、これは元国土交通省及び文部科学省の共管により、少年少女に対して海洋に親しむ機会を与え、健全な育成を図る活動を行う団体です。

海におけるボーイスカウトのようなものですが、ここに入団すると、海上生活に必要な技術を教えてくれ、この中には手旗信号を不自由なく使えるよう訓練も含まれています。

習得した手旗信号技術は、全国大会などの大会競技で競われるといったことも行われており、また陸上のボーイスカウトでも手旗信号技術の習得は必須とされ、その携帯品の一つに信号用の紅白旗が含まれています。

しかし、これらの手旗信号は、あくまで日本でだけしか通用しません。国際的に通用するのは、モールス符号を旗手または徒手にて送信する「欧文手旗信号」だけです。

1961年に政府間海事協議機関(現在の国際海事機関)により国際信号書の改定計画が立案、承認され、1968年からは、モールス符号を旗手または徒手にて送信する方法が定められました。

ただし、緊急時にこの手旗信号で悠長に信号を送っていたのでは、急な海難事故などのときには間に合いません。

このため、船舶用には、「国際信号旗」というのがあり、国際信号旗によって発せられる信号のことを「旗りゅう信号(旗旒信号、Flag Signalling)」と呼びます。

旗りゅう信号旗は、中世のヨーロッパで船舶間の通信を行うために発達し、トラファルガーの海戦でも通信に使用されるなどの歴史をもち、1857年に定められた国際信号書の中でもこの国際信号旗が採用されています。

が、通信技術の発達により、現在はモールス信号のほうが正式な信号とされており、こちらは廃止はされていないものの、その利用範囲が限定されています。

とはいえ、昔からあるこの旗りゅう信号は、船乗りならば知っておくべき必須の知識であり、現在も電気通信が行えないような場合にはこちらが使われることも多いようです。

1つの旗が一つのアルファベット、数字(またはひらがな)に対応していて、さらに符字として、1つの旗にある特定の意味をもたせている点が特徴であり、例としては、ダイビング支援船は“A旗”を掲げて、自船が現在潜水作業を実施している旨を他船に知らせる、といった具合です。

このほか、D旗は、「注意せよ。本船は操縦が困難である」であり、J旗は、「本船を十分に避けよ。本船は火災中で、積荷に危険物がある」、O旗は「海中への転落者あり」W旗は「医療の助力を求む」などなどです。

通信技術が発達し、どこへ行っても携帯電話が通じるこの世の中ですが、海上や極地、はたまた山奥では必ずしもこうした文明の利器の恩恵を享受できるとは限りません。東北の津波大震災では、通信がズタズタにされ、現場での被害状況などの情報伝達が回復するまでにかなりの時間がかかったことなども記憶に新しいところです。

ここはあなたもひとつ、手旗信号を習っておくのも良いかもしれません。

さて、いつものことですが、今日も長くなりました。終りにしたいと思います。