明日15日は、小正月(こしょうがつ)の中日です。

今日14日から16日までの3日間のことであり、元日から1月7日までを大正月と呼ぶのに対して、この三日間をこのように呼ぶようです。正月の実質的な終わりと位置づけられています。

松の内とは、古くはこの小正月まででした。この日まで門松や注連飾りを飾っていたものが、江戸時代に徳川幕府の命により大正月までとされたことから、以後江戸庶民の正月は1月7日までとなりました。

寛文2年(1662年)に江戸幕府により、江戸の城下に町触として発せられた「飾り納め」を指示する通達であり、以後、この松の内短縮発令は徐々に関東を中心に全国に広まっていったようです。

この時同時に小正月の終わりに行う行事である「左義長」、いわゆる「どんど焼き」も禁止されました。これは、注連飾りなどを燃やすこの火祭りを止めさせ、火事の多かった江戸における火災予防を計ろうとしたものです。

それにしてもなぜ、江戸幕府が7日を正月治めに指定したか、ですが、その理由のひとつは、1月7日が、人日(じんじつ)と呼ばれる、五節句の一つであったからです。この日には七種粥(かゆ)を食べることから七草の節句ともいわれます。

古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしており、そして、7日目を人の日(人日)とし、犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていました。

また、この日には7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの)を食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草粥となり、平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着しました。人日を含む五節句は江戸幕府の公式行事となり、将軍以下全ての武士が七種粥を食べて人日の節句を祝うようになりました。

徳川幕府が、正月を7日までと区切ったのはこうした故事に基づいており、またこれにより、庶民の左義長の習慣をやめさせることで、できるだけ江戸の火事を防ごうとしたわけです。

また、従来よりも早めに正月を終わらせたほうが、景気もよくなる、と考えたのでしょう。いつまでも正月気分で遊んでいないで、さっさと働け、ということであり、徳川幕府の方針でもあった質素倹約の一環としてこの正月期間の短縮が行われた可能性もあります。

がしかし、正月ぐらいゆっくりさせろよ、ということで、この松の内短縮令はなかなか全国的には広まらず、当初守られていたのは江戸をはじめとする関東地方だけだったようです。広まらなかった理由のひとつには、その昔は、小正月には「元服」の儀式を行っていた、ということもあったようです。

男子の成人を示すものとして行われる、武家社会における典型的な通過儀礼の一つであり、数え年で12~16歳の男子がこの日、氏神の社前で大人の服に改め、角髪(みずら)と呼ばれる子供の髪型を改めてもとどりを結い、冠親により冠をつける、というものです。

武士の一生においては重要な儀式であり、それが行われる小正月までは、子供のままでいさせてやりたい、ゆっくりさせてやりたい、という親心もあり、従来の小正月を廃するのは嫌だ、という武家も多かったと考えられます。

ちなみに、1月15日が成人の日という国民の祝日となったのは、このように、かつてこの元服の儀を小正月に行っていたということからきています。ただ、その近年では元服との関連がわかりづらくなっており、小正月自体を正月の名残と知っている人も少なくなったこともあって、2000年から成人の日は1月第2月曜日に変更されています。

正月が東京だけでなく、全国的にも7日までというふうに定着するようになったのは、富国強兵策のために「国民総生産」が求められた明治以降のことのようです。江戸幕府と同じように明治政府もいつまでも正月気分で庶民を遊ばせていてはまずい、と思ったようです。

その後、大正・昭和と時代が変遷するにつけ、この正月が7日までという風習は定着し、休日は7日まで、とするのが通例となりました。このため、ちょっと前までは、巷の店舗などでも、1月5日ごろから7日まで休業していた店が多かったようです。

その後1980年代前半になって、百貨店・スーパーマーケットなどの大型店を中心に正月三ヶ日が終わった4日から営業するところが増えました。また、昭和63年には、行政機関を対象として、12月29日から1月3日までを休日とする、「行政機関の休日に関する法律」が定められました。

これにより、お役所では正月と週末が重ならない限りは、正月4日から出勤が義務付けられるようになり、一般の企業や商店もこれに倣うようになりました。なので、今年のように、正月三ヶ日の翌日が月曜日といった年では、まだ正月気分も冷めやらぬ中、国民のほとんどが、仕事始め、ということになるわけです。

もっとも、24時間営業のコンビニエンスストアの登場などの生活様式の変化により、この不況のさなかにあって、正月なんてないよ、という小売業も増えており、1990年代以降は元日のみ休業し、翌2日から短時間体制での営業を始める店も多いようです。

その昔は、正月7日までは閉まっていることが多かったものですが、最近では大型店など店舗によっては、短時間体制ながらも元日も営業することも多くなりました。また、ほとんどの店舗の場合は4日ごろから平常営業に戻っているようです。

このように、その昔は15日までが正月だったものが、時代の変遷とともにどんどんと正月は短くなってきており、15日が7日に、7日がさらに短くなりつつある傾向についてはいろいろ議論もあるでしょう。日本人がより働き者になった、ということで良しと考えるべきなのか、あるいは余裕のない人が増えてきている、と考えるべきなのでしょうか。

私としては、正月早々そんなに焦らなくてもいいではないか、昔のようにのんびりとした正月を始めればいいじゃないか、と思います。どこかのんびりしていた昭和の時代を懐かしく感じるわけですが、みなさんはいかがでしょうか。

とまれ、暦上は、小正月も今週末で終わりです。この日には正月飾りである門松やしめ飾りを焼くどんど焼きが行われること地域も多いようです。江戸では幕府によって禁じられましたが、その他の地方ではそのまま風習として残り、現在に至っています。

その多くは、1月14日の夜または1月15日の朝に、刈り取り跡の残る田などに長い竹を3、4本組んで立て、そこにその年飾った門松や注連飾り、書き初めで書いた物などを持ち寄って焼きます。

その火で焼いた餅や団子を食べるとその一年は健康で過ごせるといわれ、またどんど焼きのあとに残った灰を持ち帰り自宅の周囲にまいても、その年の病を除くと言われているようです。

いつの時代からこうした行事が行われていたかを調べてみたところ、鎌倉時代には既におこなわれていたようです。起源は諸説あるようですが、有力なものは平安時代の宮中行事だとするもので、これは当時の貴族の正月遊びに「毬杖(ぎっちょう)」と言う杖で毬をホッケーのように打ち合う遊びがあったことに由来します。

この当時既に正月は小正月である1月15日までとされており、宮中では、清涼殿(現京都御所)の東庭で青竹を束ねて立て毬杖3本を結び、その上に扇子や短冊などを添え、陰陽師が謡いはやしながらこれを焼いていました。そして、その炎が高く上がるかどうかなどにより、その年の吉凶などを占ったとされています。

この毬杖(ぎっちょう)3本を結ぶことから「三毬杖(さぎちょう)」と呼ばれるようになり、これが民間に伝わり、現在一般的な「左義長」という字があてられた、とされますが、なぜこの字をあてるようになったのかは、よくわからないといいます。

一説によれば、江戸時代に行われた三毬杖において、左に仏教の書(左義)と、右に儒教の書(右義)をそれぞれ置いて、どちらの宗教が優れているか火をつけたところ、仏教の書が焼けずに残ったことから、仏教(左義)の方が優れている、とされるようになった、という話もあるようです。

ここで言う「義」とは、宗教用語では「意味」をさします。たとえば仏教は、当初は新しい宗教であったため、他と比較しながら理解しようとする風習が生まれ、これは「格義仏教」と呼ばれました。他の教えと、その義(意味)を格する(比較する)ことで理解しようという試みであり、例えば、仏教の「空」は老荘思想の「無」で説明されました。

これが上の逸話を生んだ、とされるわけですが、まあ、仏教と儒教の書を焼いて残ったから、といった絵空話はおそらくは江戸時代の仏教信奉者の創作話でしょう。が、語源としては、案外そんなところかもしれません。

平安時代の左義長は宮中での行事でしたが、その後民間にこの左義長が伝わって以降は、門松や注連飾りによって出迎えたその年の神様である「歳神(としがみ)」を、それらを焼くことによって炎と共に見送る意味があるとされるようになりました。

「どんど」呼ばれるようになったのは、この歳神様の徳、「歳徳」を「とんど」と読むためです。地方毎の訛りによって変化し、「どんど」とする場合や「どんどん」「どんと」「さいと」などいろいろバリエーションがあるようすです。いずれも歳徳神を祭る慣わしがある地方での呼称ですが、出雲方面の風習が発祥であろうという説もあるようです。

また、どんど焼きでは竹をくべる場合もあり、このとき竹の中の空気が爆発していわゆる「爆竹」状態になります。この時の「ぱーん」という音を「どんど」と表したため、という説もあるようです。

その昔は遊びの少ない時代であり、こうしたお祭りであれば、普段は許されない青竹を炎にくべるという危ない遊びも許されたのでしょう。このためか、古来、子供の祭りとされ、どんど祭りにおいては、注連飾りなどの回収や組み立てなどもすべて子供が行う、ということころが多いようです。

近年では、小学校などでの子供会、あるいは町内会の行事として、地区ごとに開催されることも多いようです。ただし、子供だけでは危ないので町内会に所属する大人が行事を仕切るところも増えています。

なお、地方によって焼かれるものの違いがあるそうで、その一つに「だるまを焼くかどうか」があるようです。縁起物を祭りで焼く事により、それを天にかえす、ということで吉だとされる一方で、目がつぶれるとされ、祭りでは一切焼かないというところもあり、また、だるまそのものが全く登場しない、といった地方もあるようです。

このように、このどんど焼きに何を期待するか、についても地方ではいろいろな見解があるようです。ただ、年神や祖霊を迎える行事の多い大正月に対し、このどんど焼きが行われる小正月には豊作祈願などの「農業」に関連した行事や家庭的な行事が行われる、という地方が多いようです。

松の内には、農家では竈(かまど)を休ませ、この間に日ごろ忙しく働いている主婦をねぎらう意味でこの行事を行う、という地方もあるようです。

このため、小正月のことを「女正月」という地方もあり、場所によっては男性が女性の代わりに料理などの家事を行う日とされます。

これが転じて、実際には料理などできはしない男性のために、保存食であるおせちを正月になる前に女性に作らせる、という風に変わっていったのでしょう。

このほか、繭玉をつくって養蚕の予祝をおこなったり、「道具の年越し」とし農具のミニチュアをこしらえ豊作を祈願する習慣が残っている地域もあります。

さらには、この日の朝には小豆粥(あずきがゆ)を食べる習慣がその昔はありました。平安時代には既に小正月に小豆粥を食べた記録があり、現在でも東北地方の農村などに、どんど焼きの前に小豆粥を食べる習慣が残っている地域があるそうです。

これらの地域では、元日から小正月の期間中に小豆を食することが禁忌とされている場合が多いそうで、あるいは獣肉を含む赤い色をした食品全般を食べることを控えるといいます。

その昔は全国的な風習だったようです。しかし、小豆粥など食べたことがないよ、という人も多いでしょう。私もそうです。が、そんな難しい料理ではなく、これは単に米と小豆を炊き込み、塩を加えた粥です。小正月の1月15日、つまり元服の日のように、ハレの日に食せられる食べ物の1つであるとされます。

邪気を払い一年の健康を願って小豆粥を食べますが、この15日は旧暦では満月、つまり「望」の日なので、望粥(もちがゆ)とも呼びます。

そもそもこの小豆のような赤い色を持つ食物は、稲作民族である日本社会の中においては呪術と結び付けられ、古くから祭祀の場において小豆が用いられてきました。

中国から入ってきた風習のようで、中国では古くは冬至の際に小豆粥が食べられていました。六朝時代(222~589年)には、中国南部で既に1月15日に豆粥が食せられていたという記録があり、この風習が日本に伝わったのもこのころのことのようです。

その後、宮中においては小正月に、米・小豆・粟・胡麻・黍・稗・葟子(ムツオレグサ)の「七種粥」が食せられるようになりましたが、これがいつのまにやら同じ中国の故事である人日の7日に食される、というふうに変わっていったようです。

ただ、七菜揃えるというのはやはり大変であり、一般官人には米に小豆を入れたより簡素な「御粥」が振舞われていました。これがやがては小豆だけになりました。紀貫之の「土佐日記「によれば、承平7年(935年)の小正月の朝に「あづきがゆ」を食したという記述が出てくるそうで、この時代から既に庶民の間で定着するようになっていました。

江戸時代には旧暦15日の「望の日」に食べられるようになり、望は「餅」にも通じることから、「餅の日」の粥とも解せられ、小豆粥に餅を入れて食べる風習も行われるようになりました。今日でも地方においては正月や田植、新築祝い、大師講などの際にこうした餅の入った小豆雑煮で祝う風習のある地方があるそうです。

大師講というのは、弘法大師こと空海の偉業を称えて冬至のころに行われる行事であり、旧暦では11月23日、現在では12月23日の行事です。それぞれの家で長短不揃いのカヤの箸とともに小豆粥が供えられます。

大師様が小豆粥を食する際に用いたと考えられたこの箸は、地方によっては講の後に魔除けや子女の学問・技術の向上のまじないなどに用いられたといい、現在も同様の風習が残っているところがあるようです。

この小豆粥ですが、同じ赤色ということで、米と小豆を炊き込んだ、いわゆる「赤飯」との共通点も多く、いずれもハレの日に食されています。いまも昔もこの赤飯には「胡麻塩」をふりかける、という風習がありますが、これは単なる味付けのみならず、小豆粥に他の穀物を入れたことから来ている、という説があるようです。

もち米に小豆またはささげ(大角豆)を1~2割ほど混ぜて蒸し上げたご飯であり、いわゆる「強飯(こわめし)」「おこわ」です。かつては、女児の初潮を祝して赤飯を振る舞う家庭もありました。が、最近ではそうした風習を行う家庭は少ないようで、その他のハレの日に炊くことのほうが多いようです。

明治頃までは、もち米を蒸しただけのものをおこわと言い、小豆などを混ぜたものを赤飯と言って区別していましたが、最近では普通米に小豆を加えた炊いた赤飯もおこわと言うようになってきています。

呼称としては「せきはん」が一般的ですが、女房言葉として語頭に「お」をつけた「おせきはん」、あるいは地域によって「あかまんま」「あかごわ」などの呼び方もあるようです。

栄養価が高い事から缶詰やフリーズドライ化された物も普及しており、非常食などとして用いられています。また、「赤飯おにぎり」「赤飯弁当」のように、一般食としてコンビニエンスストアやスーパーマーケット、駅売店で売られているのもよく見かけます。

北海道や山梨県には、甘納豆を赤飯に入れる風習があるようで、室町時代に甲斐国(山梨県)南部の人たちが移住した青森県の一部でも、この風習が残っています。こうした地方では、小豆ではなく、花豆、金時豆などに砂糖を加えて煮た、いわゆる甘納豆を使い、こうした豆は赤い色をしていないので、食紅が加えられます。

この甘納豆の赤飯では、米が炊き(蒸し)上がった状態に甘納豆を加えて混ぜたり、添えるだけのものが多いようです。これはこうした豆は米と一緒に炊きあげると、溶けて形が崩れてしまうためです。

出来上がったものには、紅しょうがをスライスまたは刻んだものが添えられ、胡麻塩がふりかけられるそうです。私は食べたことがないのですが、これはこれでおいしそうです。通常の赤飯とはちょっと変わった「変わり赤飯」として食してみるのもいいかもしれません。

このほか、赤い色をした食物としては、小豆のほかに「赤米」があります。上述の通り、こうした赤い色を持つ穀物には、古代より邪気を祓う力があるとされました。これは、墓室の壁画など呪術的なものに辰砂の赤い色が多く使われていることからもわかります。

日本神話にも、こうした赤い色が吉兆のしるしである、という話はよく出てきます。例えば、賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)という神さまは、「雷を別けるほどの力を持つ」とされる神様ですが、そのお母さんの玉依姫(たまよりびめ)が京の瀬見の小川(鴨川)で遊んでいたところ、川上から丹塗矢(赤く塗った矢)が流れてきました。

それを姫が持ち帰って寝床の近くに置いたところ、後日懐妊し、男の子が生まれました。これが賀茂別雷命であり、その丹塗矢の正体は実は乙訓神社(おとくにじんじゃ:京都府向日市に鎮座する向日明神)の火雷神であったといいます。

また、同じく日本神話に登場する、大物主(オオモノヌシ)という蛇神は大国主の分霊で、大黒天として祀られることも多い神様です。この大物主は、あるとき勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)という女神が美人であるという噂を耳にし、実際に見に行ったところ、彼女に一目惚れしてしまいます。

そこで、セヤダタラヒメに何とか声をかけようと、大物主は丹塗矢(赤い矢)に姿を変え、彼女が用を足しに来る頃を見計らって川の上流から流れて行き、彼女の下を流れていくときに、ほと(陰所)を、トンっと突きました。

あれま!と不思議に思った彼女がその矢を自分の部屋に持ち帰ると大物主は元の姿に戻り、二人は結ばれたといい、こうして二人の間に生れた子が富登多多良伊須須岐比売命(ホトタタライススキヒメ)です。後に「ホト(陰所)」を嫌い、比売多多良伊須気余理比売(ヒメタタライスケヨリヒメ)と名を変え、この神様が神武天皇の后となったと伝えられたといいます。

こうした伝承に見られるように、その後丹塗矢、赤い矢は、「破魔矢」の意味をも持つとされるようになり、赤はラッキーカラーとされるようになりました。また、こうした神話に起源をもつ神道は、稲作信仰を基盤として発展してきた経緯があり、このことからも米はとても価値の高い食糧と考えられてきました。

中でも、このラッキーカラーである赤い色を持った「赤米」は、最も尊い穀物とされ、古くからこれを蒸したものを神に供える風習があったようです。現在でもこの風習は各地の神社に残っていますが、その際にお供えのお下がりとして、人間も赤米を食べるようになったと考えられています。

米の源流を辿ると、インディカ種とジャポニカ種に辿り着くといわれますが、インディカ種は赤っぽい色をしており、ジャポニカ種は白です。縄文時代末期に日本に初めて渡ってきた米はこの2種の中間の種類で、ちょうど赤飯くらいの色だったといい、この米を、日本人は江戸時代になる前まで食べていました。

しかし、稲作技術の発展による品種改良でより収量が多く作りやすい米が出てきたこと、食味の劣る赤米を領主が嫌って年貢として収納することができなかったことから、次第に赤米は雑草稲として排除されるようになりました。

ただ、古来よりのラッキーカラーを持つ赤い色をしたご飯を食べる風習自体はさらに生き続けます。しかし、毎年生産される赤米は少なくなり、貴重品となったため、次第に白い米に身近な食材である小豆等で色付けする方法が取られるようになった、というわけです。

従って、赤飯と小豆粥のルーツは異なりますが、その伝承過程で奇しくも同じように普通米を使うようになった、ということになります。

なお、上述のように赤飯にゴマ塩を乗せるのは七草粥の名残ではなく、白いご飯を赤くしたことを神様に「ゴマかす」ため、というまるで作り話のような説もあるようです。

現在では、小正月に小豆粥を食べる風習は廃れつつありますが、この赤飯だけは、その他の祭りや誕生祝いなど吉事に炊く風習が多くの地方で残っています。

ただ、江戸時代には、災害などの「凶事」に赤飯を炊くということもあったようで、これには、赤色が邪気を祓う効果がある事を期待した為という説や、いわゆる「縁起直し」という期待を込めて赤飯が炊かれたという説があるようです。

12世紀ごろには、赤飯が死んだ人の供養に使われていたという記録もあり、これはもともと赤飯は宗教的な意味合いも強かったためと考えられます。現在でも静岡県の蓮華寺や神奈川県の御霊神社境内にある石上神社では、「赤飯供養」の行事があるといいます。

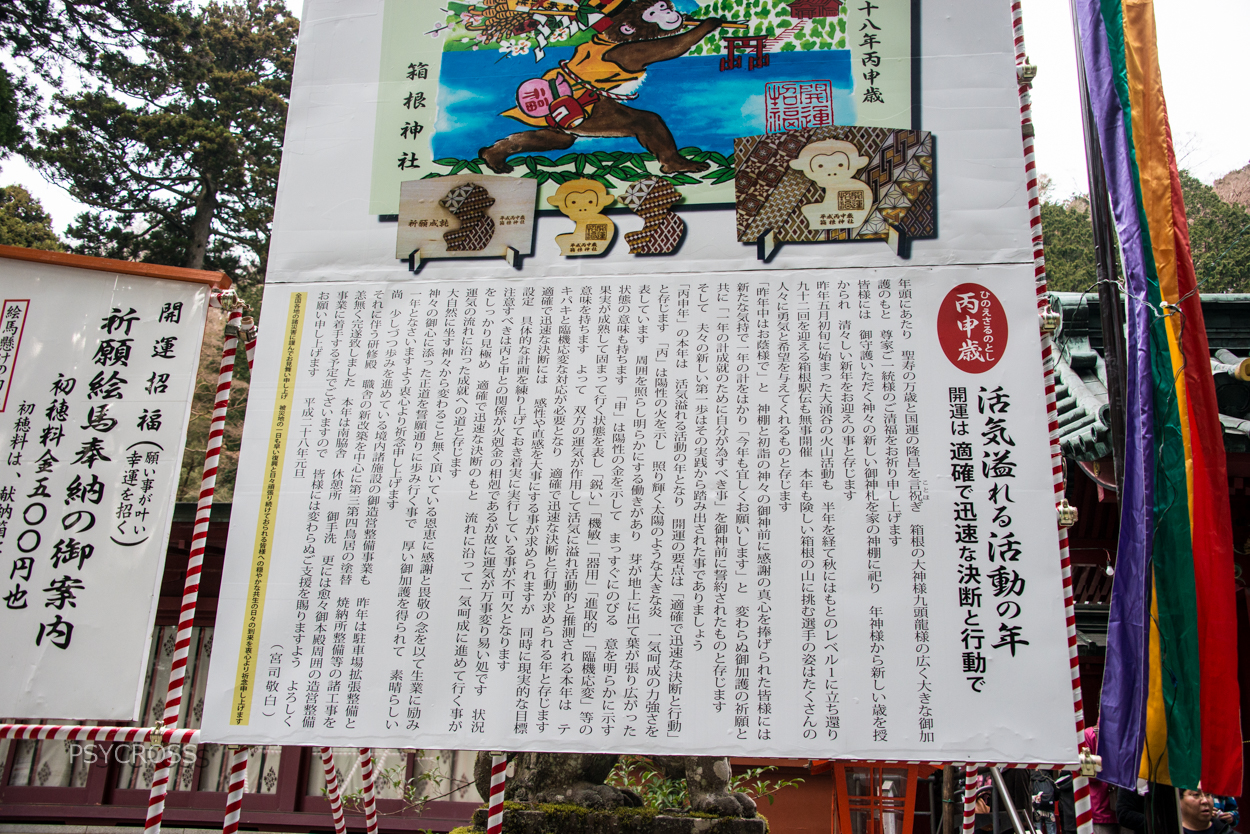

上:箱根九頭竜神社

また、東京の八王子には、北条氏の本城である小田原城の支城の八王子城というお城がありましたが、天下統一を進める豊臣秀吉の軍勢に加わった上杉景勝・前田利家・真田昌幸らの部隊1万5千人に攻められて落城しました。

この戦は激戦となり、北条側では1000人以上の死傷者を出したとされますが、この城を守っていた北条氏照の正室・比佐を初めとする城内の婦女子は自刃、あるいは「御主殿の滝」という滝に身を投げました。このため、滝は三日三晩、血に染まったと言い伝えられており、このほか多くの落人も御主殿の滝で自刃・処断されたという言い伝えらえています。

この故事に由来し、この地では「あかまんま供養」という行事が根付いているそうで、その名の通り、供養のために、赤飯を亡くなった人の墓などにお供えするようです。

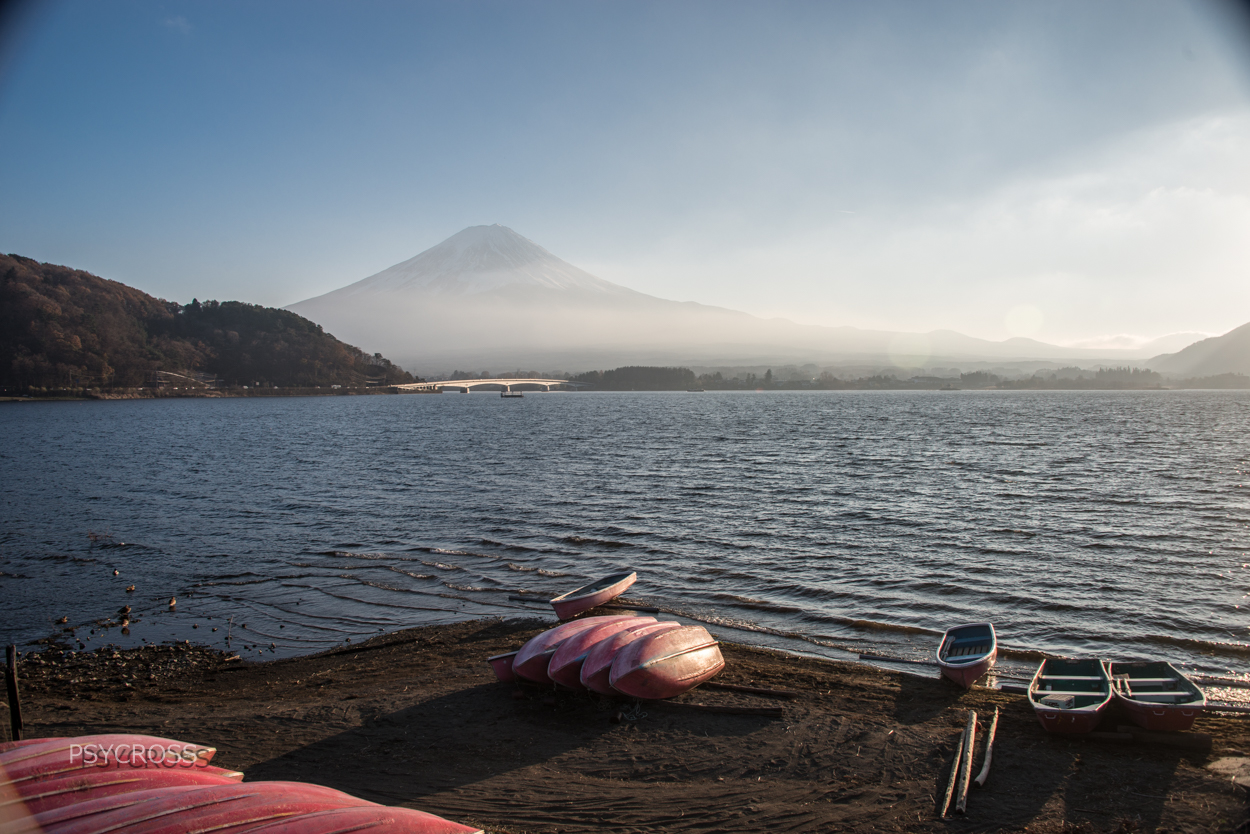

こうした供養以外にも「竜を祭る」という風習があり、こうした行事でも赤飯が炊かれるそうです。8世紀から使われている事が確認されおり、伝承として最も古くに伝わるのが箱根の芦ノ湖に伝わる「湖水祭」です。

芦ノ湖には、「九頭竜伝承」というのがあり、これは、芦ノ湖がまだ万字ヶ池と呼ばれていた奈良時代以前の話です。この当時の箱根の村には、毎年若い娘を選んで芦ノ湖に棲む毒龍に人身御供として差し出すという習慣がありました。

箱根山で修行中の万巻上人という高僧が、この事を知り、法力で毒龍を改心させて村人達を救おうと決意します。そして上人は湖畔で経文を唱え毒龍に対して人身御供を止めるように懇々と仏法を説き、ついに毒龍は宝珠・錫杖・水瓶を携えた姿で湖から出現し、上人の前で過去の行いを詫びました。

万巻上人はそれでもその言葉を信ぜず、龍を鉄の鎖で湖底の「逆さ杉」に縛り付け、仏法を説き続けましたが、その結果、龍は、もう悪事はせず、さらに地域一帯の守り神になる旨を約束をします。万巻上人は龍の約束が堅いことを知り、九頭龍大明神としてこの地に奉ることにしました。

そして、現在芦ノ湖畔にある箱根神社の隣にはこの九頭竜を祀った九頭龍神社(本宮)が建立されており、毎年6月13日が例大祭、毎月の13日が月次祭となっています。湖水際が行われるのは毎年7月31日であり、この祭では、現在では人身御供に代えて赤飯を湖に捧げています。

三升三合三勺の赤飯と神酒の入ったお櫃を御供船に載せ、逆さ杉のところで湖底に沈めますが、このお櫃が浮かび上がってくると、龍神が人身御供を受け入れなかったとされ、災いが起きると言われています。

似たような話は、群馬県の伊勢崎市にもあり、ここの赤堀地区の長者である道元の娘が赤城山の小沼(コノ)に引き摺り込まれて竜神となったという伝承もあり、芦ノ湖の例と同様に重箱に入れた赤飯を沈めると翌日には空になった重箱だけ浮かんできたといいます。

このほか、同じく竜神(大蛇)を祭るという行事が、ここ静岡県の桜ヶ池でも行われています。御前崎市佐倉にある池で、桜の名所として知られていますが、池のほとりには竜神を祀る池宮神社があります。

御前崎の突端に近い場所にあり、およそ2万年前に風や波により運ばれてきた砂が溜まりせき止められて出来上がったと考えられており、直径は200mほど。平安末期の1169年に、天台宗、比叡山の高僧、阿闍利が、56億7000万年後に現れるという弥勒菩薩に教えを乞うと言い残し、自ら桜ヶ池の底に沈んで竜神(大蛇)となったと伝えられています。

以降、秋の彼岸の中日には赤飯を詰めたお櫃を池に沈めて竜神に供える奇祭「お櫃納め」が行われているそうで、こちらも芦ノ湖と同じように、数日後には空になったお櫃が浮いてくると言われ、「遠州七不思議」のひとつといわれています。

桜ヶ池に沈めたお櫃が、同じく竜神伝説の残る長野県の諏訪湖に浮いたことがあるとされ、諏訪湖と地底でつながっているという言い伝えもあります。これに関連して、浜松市の池の平(旧磐田郡水窪町)では7年周期で池が湧く、「幻の池」という不思議な現象が起こるそうです。

標高650mほどの山の中腹にあり、普段は何の変哲も無いスギやヒノキが生えた窪地ですが、ここに、およそ7年周期で夏の終わりに突然池が出現します。一説によれば、これは桜ヶ池の竜神が諏訪湖に赴く際に休息するためだといいます。

数日から20日間というごく短期間のうちに水が引いて、元のくぼ地に戻るといい、こうしたことから幻の池とも言われるようになりました。池が出現すると、その神秘的かつ幻想的な光景から毎回多くの観光客で賑わいを見せるといい、出現する池の規模は縦70m、横40m、水深1.2mほどもあるそうです。

池の成因は詳しく解明されておらず、斜面に降った雨水が、1~2ヵ月後に崖下泉として湧き出してできる、とか、草木の保水力によって雨水が集まってできる、などの説があるようですが、科学的には確認されていないようです。

さて、今年もこの小正月を境に一年が本格始動するわけです。

先日、初詣でに訪れた箱根神社の境内には、「丙猿歳」である今年は、開運のためには、「的確で迅速な決断と行動」が必要、と書かれた看板が掲げられていました。

また、今年は「活気溢れる活動の年」なのだそうで、「赤色」はぴったりの色です。案外と今年のラッキーカラーであるかもしれず、もしかしたら流行色になるかもしれません。

先週から放送が始まったNHKの大河ドラマ、「真田丸」の主人公である真田信繁(幸村)が編成したのも、「真田の赤備え」と呼ばれる赤一色の甲冑などで武装した屈強軍団でした。

恩賞や家名回復ではなく、徳川家康に一泡吹かせてもって真田の武名を天下に示すための部隊編成だったといわれています。

武田家由来のこの赤備えで編成した真田隊は天王寺口の戦いで家康本陣を攻撃し、三方ヶ原の戦い以来と言われる本陣突き崩しを成し遂げ、「真田日本一の兵 古よりの物語にもこれなき由」と後世に言わしめました。

そうした故事にあやかって、私もまた今年は赤い色を愛用しようかな、などと考えているところです。赤いちゃんちゃんこを着るにはまだ少し早いようなので、赤いハンカチとか、靴下でも身に着けてみようと思っています。

みなさんもいかがでしょう。赤い手袋や赤いネクタイもいいですが、年甲斐もなく赤い色は……という方は、赤いパンツとかいかがでしょうか……