カラ梅雨であるそうな。

それでもわが家の庭のあじさいは、今年もたくさんの青い花をつけてくれています。

ここ修善寺では、青いあじさいをよく見かけるような気がします。あじさいは一般に酸性度の高い土地では青くなり、アルカリ性の強い場所では赤くなるそうです。修善寺一帯は、ほとんどが古火山である達磨山からの流出物でできている土壌が基盤であり、火山性土壌にはアルミニウムがたくさん含まれているとか。

これが溶け出し、酸性になりやすいため、青いあじさいになりやすい、というもっともらしい説なわけですが、本当でしょうか。

実際、同様に火山性土壌の多い伊豆では、あちこちで青いあじさいを見かける機会が多いように思います。が、品種の改良によって、酸性度が強い土壌でも赤い色になるあじさいもあるようで、また土や肥料を調整してわざわざ赤いあじさいにする場所もあるとのこと。

伊豆での紫陽花の名所、下田公園もそのひとつなのでしょう。長年、地元の人によって数多くの品種が育てられてきたこの地では、いろいろな色のあじさいが楽しめます。

下田市内の南西部の海に面した丘の上にあり、毎年6月末まで「あじさい祭」がおこなわれており、この時期には、およそ15万株、300万輪のあじさいが咲き乱れます。丘全体があじさいに覆われているようで、初めてこの青と赤の氾濫を見た人は圧倒されるようです。

この下田公園、実はその昔の城跡です。九州平定を終え、天下統一に向け、歩みをすすめていた豊臣秀吉に対し、後北条氏が秀吉方との対決に備え、南伊豆防衛の拠点として築城したもので、伊豆半島でも最大規模の山城です。

天正18年(1590)3月、総勢1万人を超えたともいわれる豊臣方の軍勢が下田に押し寄せたとき、これを迎え撃つ城将・清水上野介康英をはじめとする軍勢は、わずか600名だったといわれています。ここでの篭城戦は50日にも及びますが、秀吉方軍の海上封鎖及び陸上での包囲作戦により、後北条側はついに力尽き、4月下旬には開城されることとなりました。

6月には後北条氏の拠点であった小田原城も開城し、前当主である氏政と御一家衆筆頭として氏照、及び家中を代表するものとして宿老などほぼ全員が切腹。豊臣家と親交のあった一部の一族が助命されましたが、そのほとんどは高野山などに追放になりました。

北条氏の滅亡後は徳川家康の家臣・戸田忠次が下田5,000石を治め、当城主となりました。しかし、忠次の子・尊次は慶長6年(1601年)に三河国の田原城へ転封となり、以後、下田城は江戸幕府の直轄領として下田町奉行が支配するところとなり、廃城となりました。その後、長い間ただの木々が生い茂るうっそうとした森でしたが、戦後、地元の有志によりあじさいの植栽が始まり、現在では静岡県、いや日本を代表するほどの紫陽花の名所となりました。

この下田城、山城とはいいますが、標高は約70mにすぎません。「鵜島山」という正式名称があり、その頂上に主郭(現在の天守台跡)を置き、そこから伸びる尾根の要所には曲輪(くるわ)が設けてありました。曲輪とは、役割や機能に応じて城内で区画された小区域のことで、城の出入り口である虎口を封鎖する門を始め、最前線の塀、物見や攻撃を与える櫓などが建てられていました。

現在あじさいが多数植えられている場所の多くは、こうした城としての機能を保つ設備で覆い尽くされていたに違いなく、現在のような公園としての風情などはこれっぽっちもなかったでしょう。

主郭では司令本部となる城主の居所のほか、兵糧を備蓄する蔵、兵たちの食事を仕込む台所などの建造物が建てられ、戦時、それぞれの曲輪には守備を担当する兵たちが駐屯ました。最南端のお茶ケ崎や狼煙埼に物見櫓があり、直下の「大浦(和歌の浦とも)」とよばれる船溜りがありました。ここに、戦国時代最強とされた伊豆水軍の艦隊が集結するとともに、常時城の周りの海の警戒にあたっていました。

この城を造営した、清水康英という人は、後北条氏の譜代の家臣で北条家第3代当主である北条氏康の傅役(もりやく)、つまり養育係でした。さらに母は、氏康の乳母でした。このことからも、伊豆へ進出してきた後北条家と、地侍であった清水氏とが強い関係を築いていたことがうかがわれます。

康英は、後北条氏に帰依した数ある伊豆衆のうちの五家老の一人にも数えられる実力者であったようです。訴訟の裁決や政策立案を携る評定衆も務めており、氏康の参謀でもあったと思われます。

ちなみに、下田城が落城した後、康英は河津に退去し、家臣らに籠城の苦労を謝して離別。自らは菩提寺である河津の三養院という寺に入って隠栖。天正19年(1591年)に59歳で没しました。

清水康英はまた、伊豆水軍の頭領でもありました。もともとは三島宿以南の伊豆半島を中心とした地域を拠点とした土着の水軍で、北条早雲が興した後北条氏が伊豆に腰を据えるようになってからは、清水康英の配下に組み込まれ、以後、「北条水軍」ともいわれるようになりました。

伊豆水軍は、北条早雲が伊豆に侵攻してきた際にその配下に下った在地領主が中核となっており、土肥(現伊豆市)の富永氏や、西浦江梨(沼津市)の江梨鈴木氏、三津(沼津市)の松下氏らが含まれていました。それに加えて三浦半島に勢力を持った旧三浦水軍や、後北条氏の始祖、北条早雲の出自といわれる熊野から招かれた梶原氏を組み込んで組織されていました。

伊豆水軍は、この下田条とは別に、西伊豆、現在の沼津市西浦に位置する長浜城を本拠にしており、北方から伊豆に侵入してくる敵の脅威に常におびえていました。実際、付近の武田氏、今川氏と対峙し、駿河湾では幾度となく武田氏の水軍と衝突していました。

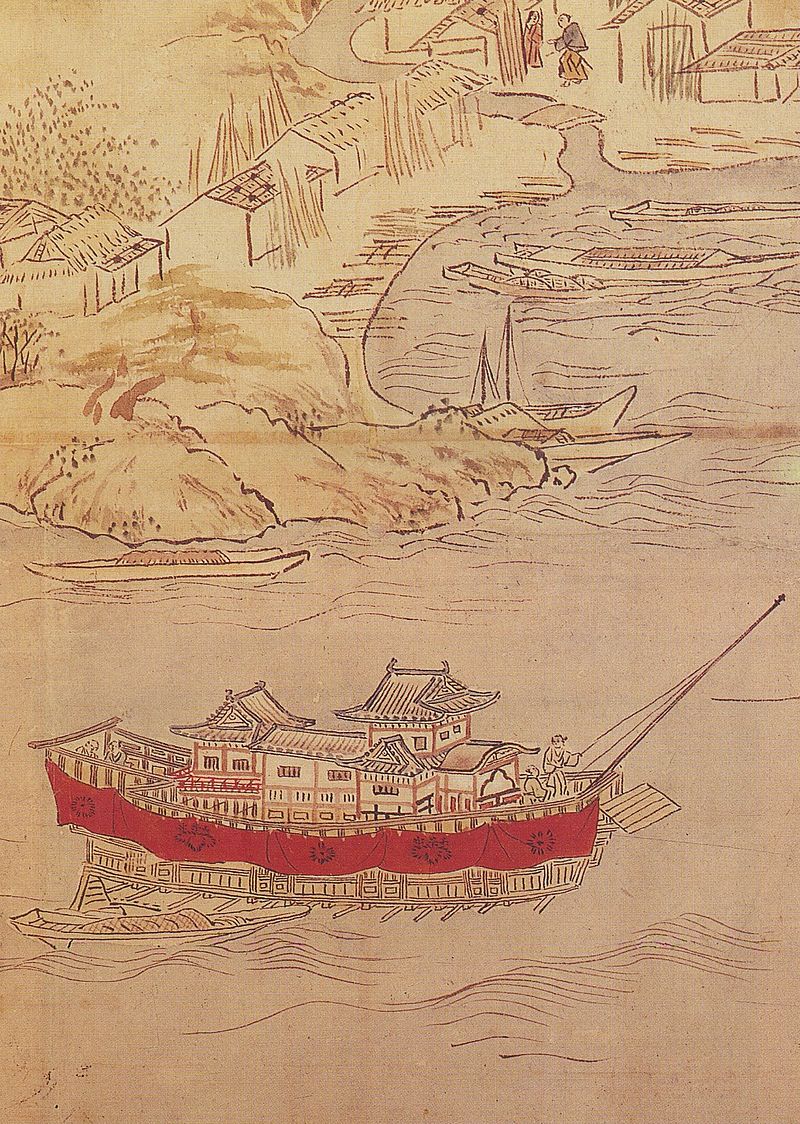

そうした中、現在では戦艦に相当する「安宅船」を有した強力な艦隊を伊豆水軍は編成しました。上の秀吉の下田城攻めに遡ること10年前の、天正8年(1580年)には、駿河湾海戦で武田水軍と衝突し、その際、大砲を積んだ、特大の安宅船を用いたことが記録されています。

この安宅船は、あたかぶね、と呼びならわすことが多いようです。が、阿武船(あたけぶね)という呼称もあるようです。由来は定かではありませんが、戦国時代に淡路近辺を根拠としていた安宅氏からきているという説、巨大で多くの人の乗り組める船であったから「安心できる家(宅)→安宅」となったという説、「暴れる」という意味があった「あたける」という動詞から来ているという説、などなどさまざまです。

北陸道の地名である安宅(あたか、現石川県小松市)と関係あるという説、陸奥の阿武隈川流域を指した古地名の阿武と関係があるという説などもあります。

言葉の定義はともかく、室町時代の後期から江戸時代初期にかけて日本で広く用いられた軍船です。巨体で重厚な武装を施しているため速度は出ませんが、戦闘時には数十人から百人単位の漕ぎ手によって推進されることから小回りがきき、またその巨体には数十人から百数十人の戦闘員が乗り組むことができたといわれます。

室町時代後期以降の日本の水軍の艦船には、安宅船のほか、小型で快速の「関船」と関船をさらに軽快にした「小早」があり、安宅船がこれらで構成される艦隊の中核を成していました。

近代艦種でいえば、安宅船が戦艦に相当し、関船が巡洋艦、小早は駆逐艦に例えられます。近代的な戦艦や巡洋艦、駆逐艦の役割と、この時代の安宅船・関船・小早の用途分担は比較できるものではない、とはよくいわれます。が、快速で、火縄銃や弓矢による射撃を得意とする関船は、中型高速で艦砲射撃の得意な巡洋艦とよく似ています。また、小型俊足で、焙烙火矢や投げ焙烙(ほうろくひや・なげほうろ、火薬を用いた兵器)を主要武器として用いていた小早は、魚雷を主兵装とする現在の駆逐艦と似ています。

戦艦に例えられる安宅船のほうは、遣明船でも使われた二形船(ふたなりぶね)や伊勢船(いせぶね)などの大型和船を軍用に艤装したものです。船体構造は航(かわら)と呼ばれる板材を船底部に置き、前後両側に重木(おもき)というL型の丈夫な部材を用いました。何枚もの横板を重ね継ぎして周囲を囲った上で、横断方向には多数の船梁(ふなばり)を渡して補強しており、これは「棚板造り」と呼ばれる構造です。

室町時代以前、日本では、古代には諸手船(もろたぶね)と呼ばれる同じ構造の小型の手漕ぎ船が軍事用に使われていたことが記録にあり、これが、のちの安宅船の起源と考えられます。

中世の前半には海上で活動する軍事勢力が活躍するようになりますが、もともとは水軍専用に建造された軍船はなく、漁船や商船を陸戦で用いられる楯板で臨時に武装したものを使用していました。つまりは、軍事目的で開発されたものではなく、民間利用の商船の外壁を固めて軍船として利用したのが始まりと考えられます。

この当時の日本の有力者には、海外に出かけてまで紛争に関わるような力はなく、海での戦いといえば、国内の閉鎖水域で断片的な海戦を繰り返す程度でした。従って欧米のような本格的な外洋船の建造には至らず、内海限定で作られた軍船であったため、構造的には弱いまま建造技術が固定されました。

西洋の船が応力を竜骨や肋材を使用し強度を得ることで大型化をなしとげたのに対し、日本の船舶はそのような構造を持たず、古代の丸木舟以来、外板を継ぎ合せたのみの構造で引き継がれました。

ヨーロッパでは、8-10世紀にはヴァイキングと呼ばれたノルマン人たちがガレー船と呼ばれる独特の丈夫な船を駆って西ヨーロッパの海を支配していたのに対し、日本ではこうした安宅船のような大きな和船の登場すら、14世紀の室町時代中期以降のことでした。

このように、日本の造船技術はこの当時のヨーロッパ諸国と比べて極めて見劣りがするものでしたが、片や船を集めて「船団」として運用する技術には長けており、戦国時代に入ると、戦国大名により、いわゆる「水軍」の組織化が進みました。

彼らは当初は海賊行為を主体とした小規模な集団に過ぎませんでしたが、陸上で武士階層の成立が進んでいく中、海上でも同じように海上の武力をもって世業とする海の武士たちが登場するようになり、これが水軍と呼ばれるようになっていきました。

戦国大名の側から、積極的に海賊衆と呼ばれていた彼らに水軍の編成に対する働きかけを行い、警固衆として陸上の土豪や国人と同じように家臣団に組み入れるようになり、農村に対する動員とともに漁村に対しても水軍への参加を呼びかけ、組織としての補強を行いました。

とくに、後北条氏では、相模田浦(現横須賀市田浦)や武蔵本牧(現横浜市本牧)の漁民に対して、葛船と呼ばれる大型漁船での操業を許可するという漁業上の特権を与え、その代わりに有事に際して水軍として参加を要請する、といった形での動員が行われました。

水軍の兵士たちは、平時には漁業に従事しており、後北条氏の必要に応じて水産物を上納する義務を負っていましたが、一方ではそれらを自らの糧とすることが許されていました。しかし、いったん戦闘が勃発すると戦闘員として動員されることも課せられており、平時の漁民と有事の水軍兵士という二つの顔を使い分けていました。

毛利氏、武田氏、後北条氏などの有力な大名もまた、こうした平時は漁民、有事は兵士として機能する便利な民の使い方を重要視するようになりました。初め、諸大名配下の水軍は少数にすぎませんでしたが、あちこちの大名に便利に使われるうちにその技術も洗練されていき、やがては主要な軍事集団に成長しました。

大名たちは、船の構造にも詳しい彼らを徴用し、さらには軍船を建造させるようになります。そして、彼らが建造した大型軍船は、いつの時代からか総称して「安宅」と呼ばれるようなっていきました。

安宅船は、小さいものでは500石積から、大きいもので1000石積以上の規模を誇り、これを千石船と呼びました。「石」はこの時代の米の分量を示す単位であり、一石は100升(1升は1.8リットル)になります。米一石=40貫(150kg)であり、これからすると千石積船=150トンということになります。積載能力は150トンということになり、排水量は約200トンと推定されます。

200トンというと、どれぐらいの大きさか想像しかねると思いますが、漁船でいえば遠洋漁業に使えるようなかなり大型な船になり、また海上自衛隊のミサイル艇がだいたい200トンありますから、現在の軍艦でいえば大きさとしては小型の駆逐艦程度、といったところでしょう。ただ、この時代の軍艦の動力は風力もしくは人力ですから、大きさだけの比較は適当ではありませんが。

比較と言えば、船としての形状も現在の船とはまったく違っており、船首上面が角ばった形状をしており、矢倉と呼ばれる甲板状の上部構造物も方形の箱造りとなっているのが特徴です。上部構造物は船体の全長近くに及ぶため、総矢倉と呼ばれ、聖書に出てくるノアの方舟のようなずんぐりとしたものでした。

この形状によって確保した広い艦上に、木製の楯板を舷側と艦首・艦尾に前後左右の方形に張って矢玉から乗員を保護します。もともと速度の出ない大型船であるため船速は犠牲にされ、楯板は厚く張られて重厚な防備とされました。楯板には狭間(はざま)と呼ばれる銃眼が設けられ、隙間から弓や鉄砲によって敵船を攻撃しました。

また、この時代は「移乗攻撃」がかなり有力な攻撃方法でした。このため、敵船との接舷時には楯板が外れて横に倒れ、橋渡しとできるようになっていました。楯板で囲われた総矢倉のさらに上部には箱状の「屋形」が重なり、外見の上でも城郭施設に似ています。このため、その構造と重厚さから、安宅船はしばしば海上の城にたとえられます。

戦前に活躍した日本や欧米の戦艦も城のような巨大な上部構造物を擁していましたから、そうした点からも、安宅船と現在の戦艦がよく比較されるのでしょう。

特に大きな安宅船には二層から四層の楼閣があり、これは、高い望楼があればあるほど索敵が容易になるためです。この当時の和船に共通する船体構造としては、板材を縫い釘とかすがいによって繋ぐことが基本であり、西洋や中国の船のように「背骨」としての、いわゆる「竜骨」はありません。

現代の自動車や、鉄道車両、航空機などのように、外板で応力を受け持つ構造を「モノコック構造」といいますが、安宅船もまさにそうした構造でした。竜骨などの内部の骨組みが必要無い分、軽量で頑丈な構造船を建造することができましたが、一方では外壁一で作ったいわば風船のような構造であるため、衝突や座礁等による漏水には非常に弱かったようです。

これはとくに、自らの体当たりで敵の船を沈める、といった攻撃が不可能である事を意味し、大きな欠点となりました。西洋の軍船の船首には古代から「衝角」という喫水線下に取り付けられる体当たり攻撃用の固定武装具が設けられるのが普通でしたが、これは船体が丈夫な竜骨で作られているからこそできる技でした。

安宅船にはこうした体当たり攻撃、といった発想はなく、また西洋の航洋船と違い、国内での沿岸戦闘を目的とするため、外洋に出る能力はほぼゼロといえました。

推進には帆も用いることもあったようですが、戦闘時にはマストを倒して、艪だけで航行しました。艪の数は少ないもので50挺ほどから多いもので150挺以上に及び、50人から200人くらいの漕ぎ手が乗ったとされます。

大きな安宅では2人漕ぎの大艪を用いる場合もあったようで、戦闘員は漕ぎ手と別に乗り組むため、数十人から数百人にのぼった、という記録もあるようですが、これから計算すると、乗船する者の数は400~500人にものぼることになります。

船の規模を考えると、いくらなんでもこれは多すぎるため、おそらくは漕ぎ手と戦闘員が兼ねることが多く、実質は200人内外が限度だったのではないでしょうか。ただ、「海上の城」として限定使用し、極端に移動性能を犠牲にした場合には、それぐらいの人数は乗せたかもしれません。

戦国時代も後期に入ると大型化と重武装化がいっそう進み、特に火器を使った戦闘に対応して楯板に薄い鉄板が張られることもありました。武装も陸上の持ち運びに適さない大鉄砲や大砲が配備され、強力な火力で他艦を圧倒しました。

1573年(元亀4年)、織田信長は自領の内海となった琵琶湖で長さ三十間(約55m)、百挺立ての大型船を建造したとされます。同年、この大船は坂本から湖北の高嶋に出陣し、ここにあった木戸城、田中城を落城させています

1578年(天正6年)には信長の命により、九鬼水軍を率いる部将九鬼嘉隆が、黒い大船6隻を、滝川一益が白い大船1隻を建造した、という記録があります。九鬼氏の祖は、熊野別当を務め、熊野水軍を率いたといわれ、その本拠は志摩の国(現三重県)でした。

九鬼水軍は、強力な水軍であった毛利水軍を第二次木津川口(後述)の戦いで破り、信長方の水軍として近畿圏の制海権を奪取しており、その後の信長の全国制覇を支えた文字通り織田軍のホープです。

九鬼嘉隆が建造したとされる、黒い大船の規模は、その噂を聞いて書き残した興福寺の僧侶の記録「多聞院日」によれば横七間(幅約12.6m)、竪十二、三間(長さ約24m)鉄張りであったといい、これは現在の200トン型漁船よりもやや小ぶり、といった大きさです。

そして、これが有名な信長の「鉄甲船」といわれるものです。鉄張りにしたのは毛利氏の水軍が装備する火器の攻撃による類焼を防ぐためと考えられ、当時の軍船としては世界的にみても珍しいもので、最新鋭技術といっていいでしょう。

この鉄甲船の戦闘を実見した宣教師グネッキ・ソルディ・オルガンティノの証言によれば、各船は3門の大砲と無数の大鉄砲で武装していたといいます。この年、6月20日に伊勢から出航して雑賀衆や淡輪の水軍と戦い、大阪湾に回航し、9月30日に堺湊で艦船式、11月6日に木津川口で、九鬼嘉隆の6隻が毛利氏の村上水軍や塩飽水軍と交戦、勝利しており、これが第二次木津川口の戦いです。

ちなみに、このオルガンティノという宣教師は、主として戦国時代末期に宣教活動を行っていたイエズス会のイタリア人宣教師で、人柄が良く、日本人大好きな好々爺したオジサンだったようです。40歳前に来日した彼は、「宇留岸伴天連(うるがんばてれん)」と多くの日本人から慕われ、30年を京都で過ごす中で織田信長や豊臣秀吉などの時の権力者とも知己となり、激動の戦国時代の目撃者となりました。

日本に好感を持っていたオルガンティノは、書簡の中で「ヨーロッパ人はたがいに賢明に見えるが、日本人と比較すると、はなはだ野蛮であると思う。私には全世界じゅうでこれほど天賦の才能をもつ国民はないと思われる」と述べています。

また、「日本人は怒りを表すことを好まず、儀礼的な丁寧さを好み、贈り物や親切を受けた場合はそれと同等のものを返礼しなくてはならないと感じ、互いを褒め、相手を侮辱することを好まない」とも述べています。昨今のせちがない世の中に住み、気性も態度も矮小になってしまった我々にとっては少々面はゆい評価ではありますが。

1591年に始まる豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)では軍需物資や兵員を輸送し、兵站を維持するために大量の輸送船が西国の大名によって建造されました。これらの輸送用の船舶とは別に、緒戦期に朝鮮水軍の襲撃で被害が出ると、日本側も水上戦闘用に水軍の集中と整備を行いました。

「太閤記」などの記述によれば、このとき秀吉は、各大名に石高十万石につき安宅船二隻を準備させたといいます。その結果、慶長の役ではこうして建造された多数の安宅船で構成された日本水軍が活躍することとなりました。

この役のために九鬼嘉隆が建造した「鬼宿」は、山内一豊に宛てた手紙では、「船長十八間(約32m)、幅六間(約11m)」の大きさだったとされます。櫓百挺で、漕ぎ手と戦闘員をあわせて180名が乗り込んだとされ、豊臣秀吉の命名によってその後「日本丸」と改名されました。

現在の韓国南部、閑山島と巨済島の間の海峡に、単独出撃をした脇坂安治率いる1500人の水軍が、朝鮮水軍の誘引迎撃戦術により壊滅状態に陥った、閑山島海戦(かんざんとうかいせん)では、敵の襲撃を強靱な船体で受け止め、多くの兵士の脱出に寄与したといわれています。

その後、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは九鬼水軍を率いる九鬼嘉隆(西軍)と子の九鬼守隆(東軍)が東西に分かれて戦い、西軍が負けたため、嘉隆は自害しました。

嘉隆亡き後、守隆は水軍を率いて大坂の陣を戦い、江戸城の築城に当たっては木材や石材を海上輸送して幕府に貢献しました。しかし守隆没後は家督争いが起き、九鬼氏は二分された上に内陸へ転封となり、ここに、日本を代表する水軍として長年高い評価を得てきた九鬼水軍の歴史は終わりを迎えました。

関ヶ原の戦いを経たのちの江戸時代初期には、日本の各地で次々に巨城が築城され始めました。こうした軍事的な緊張の時代を反映して、西国の諸大名によって九鬼氏の日本丸を上回る巨艦が次々に建造され、安宅船の発展はピークを迎えました。しかし慶長14年(1609年)に江戸幕府は西国大名の水軍力の抑止をはかるため、500石積より大きな船を没収しています。

元和元年(1615年)に大坂の陣が終わり、ようやく平和の時代が訪れると安宅船の軍事的な必要性は薄れていきました。速力が遅く海上の取り締まりの役に立たない安宅船は廃れ始め、かわって諸藩の船手組(水軍)は快速の関船を大型化させて軍船の主力とするようになっていきました。

寛永12年(1635年)には武家諸法度により全国の大名に大型の軍船の保有が禁じられました。「大船建造の禁」といい、500石積み以上の軍船と商船を没収し、水軍力を制限したもので、軍船に転用可能な商船も対象としていました。ただ、500石以上の船格であっても外洋航行を前提とする朱印船は除外されていました。

一方、江戸幕府は500石積より上の軍船保有を禁じたのと同年に、超大型の安宅船を建造しています。長さ三十尋(約55m)で3重の櫓をあげ、200挺の大櫓を水夫400人で漕ぐという史上最大の安宅船で、その名も「安宅丸」と命名されました。ただ、この安宅丸は、伝統的な和船構造ではなく竜骨を持つ和洋折衷船であり、典型的な安宅船ではなかったといわれています。

建造を命じたのは徳川秀忠であり、その後に将軍職を襲った家光によって絢爛豪華な装飾が付けられたといいます。その巨大さから「日本一の御舟」などとよばれ、江戸の名物の一つでもありました。外板の厚みは1尺(約30cm)もあり、当時の関船を主力とした他の大名の水軍力では破壊は不可能であり、さらに船体・上構すべてに銅板を張っていたため、防火・船喰虫対策は完璧でした。

しかし、あまりに巨大であったため大艪100挺でも推進力が不足であり、実用性がなく将軍の権威を示す以外にはほとんど機能せず、また維持費用も巨額にのぼりました。巨体のために航行に困難が伴い、このため隅田川の河口にほとんど係留されたまま長年留め置かれたままでした。その後、奢侈引き締め政策の影響もあり、1682年(天和2年)に解体され、和船最後の巨船となりました。

安宅船の消滅以降、幕府や諸藩が巡行や参勤交代に使う御座船を始めとした、関船主力の時代が幕末まで続きます。そして幕末には西洋式海軍の建設が図られ、在来型の軍船の時代は終わり、安宅船は再び世に出ることはありませんでした。しかし、安宅船の建造で培われた「頑丈な船を創る」という技術は後世に引き継がれることになります。

その後、幕末の動乱を経て、明治を迎える中、島国であった日本は古くから海外との交流を展開し、異国の文化を輸入する中で、建造技術においても、これを海外から取り入れていく方針に転じます。

近世においては鎖国して外界との接触を避けてきた日本にとって1800年代前後から黒船来航など海外の国々が日本に忍び寄る危機に直面したことが、その転換のきっかけでした。尊皇攘夷を唱える水戸藩が海防を強く主張、水戸藩主徳川斉昭は腹心の安島帯刀に日本初の洋式軍艦「旭日丸」を建造させ幕府に献上しました。しかし、この旭日丸は進水する時に座礁するなど、当時の日本の西洋船舶建造技術はまだ不十分でした。

明治以降の日本は明治政府によって富国強兵、脱亜入欧政策の下、文化的、経済的に一等国となるよう近代化への道を歩んでいきました。小さな国土の島国で地下資源の乏しい日本が貿易による経済とエネルギー供給を支えたのは海運業であり造船でした。

当時、政商として栄えた三井財閥や三菱財閥などの大企業が、国策事業として支援を受けながら海運と造船業界を成長させました。この時代は、西欧列強による植民地拡大政策の脅威と帝国主義の時代であったため、国防上、海軍の役割は一層重要となりました。造船業界は海運業だけでなく軍艦建造でも大きな需要を得るようになり、その後、日本はさらに艦船建造による軍備増強の道を歩み、太平洋戦争に至るまでそうした時代が続きました。

しかし、太平洋戦争で日本は保有船舶の大半を喪失しました。ある統計によれば、日本が喪失した艦船は、軍船・商船も含め、100トン以上のものだけでも2800隻にも上ったといわれます。ところが、戦後、傾斜生産政策や朝鮮戦争での特需によって早期に造船業は回復するとともに海運業とともに成長路線に戻り、戦後日本の経済成長を支えました。

日本の高度経済成長時代には「造船業は日本のお家芸」とまで言われましたが、これは、安宅船の建造以来、500年以上にわたって蓄積された造船技術が一気に開花した時代、といっても過言ではないでしょう。

しかし、オイルショック以降、造船業は伸び悩み、その間に中韓の2か国が力をつけてきました。2015年現在、世界シェアは中国が40%、日本が30%、韓国が20%程度と東アジア3か国で90%を占めているため、「三国志」と形容されています。

とはいえ、低迷していた日本の造船業も2000年前後からの世界貿易増加に伴う船舶不足により息を吹き返し、高付加価値の船舶を中心に受注が増えています。

ただし、同時期に始まった鋼材の高騰により高騰以前の受注案件が軒並み利益を確保できない状況であること、典型的な労働集約型産業であるため、「2007年問題(団塊の世代の一斉退職にともない、発生が予想された問題)」による優秀な職工の大量退職への対応も迫られるなど、造船各社とも苦しい経営を強いられています。

また、2000年代後半のリーマン・ショック等を契機とする世界的な景気減退と急激な円高ドル安の進行は、さらに日本の造船業界の競争力を低下させ、2014年には受注残すら無くなるのではないかとする「2014年問題」も懸念されることとなりました。これは、2010年代初頭、世界の造船会社の受注残が極端に減少し、2014年頃には新たに造る船舶がなくなるのではないかとする危機感を問題視したものです。

中国や韓国では徐々に中・小造船会社の淘汰が始まり、メーカー間の価格競争も厳しく、利益率の大きい大型案件を受注しても、後日、他社が行った受注条件に応じて、追加値引きを余儀なくされる例も見られるようになりました。

中国では、半数近くの会社が2014年問題を乗り越えられないとする推測があります。2014年からは既に3年が経っていますが、現在の中国の造船業は「受注の崖」から抜け出せず中国造船所の75%が閉鎖しているといいます。

一方、日本の造船業界は、合併などで生き残りを図るようになったほか、2012年末に成立した第2次安倍内閣がアベノミクスを提唱すると70円台だった円相場が100円台になるなどの追い風を受け、2013年後半には各社が徐々に競争力を取り戻し、新規受注に成功するなどの動きが見られるようになりました。韓国の造船業は2010年代以降、構造不況に陥っているため、相対的に日本の造船業の復権が進んでいます。

今年の1月、急激な「受注絶壁」で数年来危機を持ちこたえてきた韓国造船業が、ついに受注残高で日本に抜かれる状況に至っており、1999年末に日本を抜いて世界首位に上がって以来、17年ぶりに“「造船王国」の地位から陥落しました。

しかし、日本も安閑としてはいられません。今後、島国日本の造船業がどうなっていくかは、コスト削減もさることながら、安宅船以来培ってきた造船技術に加え、いかに新たな技術を加えて他国の造船業立ち向かっていけるか、にかかっています。

そんな中、スポーツとしての造船技術も日本の技術は飛躍的に進歩しつつあります。1851年より現在まで続く国際ヨットレース、アメリカズカップで日本は、これまで蓄積してきた造船技術を駆使したヨットを投入し、1992年・1995年・2000年の3回に渡り「ニッポン・チャレンジ」がアメリカズカップに挑んできました。

いずれも準決勝にて敗退(3回とも4位)していますが、今年、6月初めから英領バミューダ諸島で始まった、第35回アメリカスカップでは、ソフトバンクが関西ヨットクラブと連携し「ソフトバンク・チーム・ジャパン」として久々に挑戦しました。

残念ながら今回も日本は敗退したようですが、そのレースのために建造された、新しいレース艇は、全長50フィート(約15m)と、これまでよりもサイズが大きくなり、性能面なども桁違いです。 スピードは最高で時速80kmにもなると言われる、このカタマラン型(双胴)のこのレース艇は、まさに高い技術力で進化する現代日本の造船技術を体現するものといわれます。

造船工学・建築工学・材料工学・流体力学・航空力学・気象学など、各国の最先端技術や軍事からの応用技術が投入されるなど、参加国の威信を賭けた国別対抗レースとしての一面も持ち合わせているこのアメリカズ・カップ。

その最終決戦は、アメリカとニュージーランドの間で戦われます。

ディフェンダー・アメリカ オラクルチーム VS チャレンジャー・プレイオフで挑戦権を得た、ニュージーランドのチーム “Emirates Team New Zealand” の間の決勝戦はもうすぐ火ぶたが切って落とされます。

テレビでの放映予定はないようです。ご興味のある方は、ネットでどうぞ。

2017年6月17日、18日、24日~27日