韮山反射炉の世界遺産への登録が決まりそうです。

お隣の伊豆の国市の産業遺産ということになりますが、とりあえずは「伊豆国」住民としてお喜びを申し上げたいと思います。

この反射炉ですが、再三の報道で皆さんご存知でしょうが、金属融解炉の一種です。18世紀から19世紀にかけて鉄の精錬に使われました。が、20世紀以降も、鉄以外の金属の精錬には一部の特殊な分野で使われています。銅製錬、再生アルミニウムなどがそれです。

が、鉄鋼の精錬では転炉など他の方式に取って代わられ使われることはなくなりました。熱を発生させる燃焼室と精錬を行う炉床が別室になっているのが特徴です。燃焼室で発生した熱を天井や壁で反射、側方の炉床に熱を集中させます。

そしてその炉を形成するためには大量のレンガが使用されます。また、排煙設備も必要となり、そのための煙突にもレンガが使用されたため、炉床や燃焼室と合わせてああいう特殊な形状の構造物が形成されるわけです。

幕末に、このような反射炉がバタバタ作られたきっかけは、欧米各国の船舶の、和親通商を求めての頻繁なる来航です。このため、日本近海に外国船の出没が増え、海防の必要性が問われるようになりました。

薪や水の提供を求める彼等は強引に上陸することもあり、住民とのトラブルも急増しました。鎖国政策をとっていた幕府は、沿岸防備の重要性を痛感し、朝令として「お寺の梵鐘を毀して銃砲を作れ」という命令を各藩に下します。こうして、各藩は、鐘を鋳つぶして青銅砲の製作にかかりました。

しかし、産銅の減少や、数量、費用的な面からすぐに鋳鉄製とする必要に迫られるようになります。外国船に対抗するには精度が高く飛距離の長い洋式砲が必要とされましたが、そのためには鉄製が最適でもありました。しかし従来の日本の鋳造技術では大型の洋式砲を製作することは困難であり、そこで、外国式の溶解炉に活路を求めました。

各藩ではいろいろこの溶解炉について研究を始めます。そしてその結果、オランダの技術書により反射炉というものがあることを知ります。しかし、外国の技術者を招聘することが叶わない時代でもあり、佐賀藩の鍋島直正、伊豆韮山代官の江川英龍、などは、オランダの技術書を翻訳し、「鉄熕鋳鑑図」として、これを参考に自前で反射炉を作り始めました。

この書物はその後他藩にももたらされ、さらに他の藩でも反射炉の製造を始めましたが、その製作年代順としては、最初が佐賀藩、薩摩藩、ついで伊豆となります。さらに技術水準は低かったものの、これに追従したのが、水戸藩、鳥取藩、萩藩(長州藩)などでした。

これらの各藩は、当初すべて幕藩体制に取り込まれていました。順番にみていくと、このうち、佐賀藩は別名、肥前藩ともいわれ、薩摩、長州、土佐ともに維新に貢献した藩です。明治以後の藩閥、薩長土肥の一角を占める藩であり、藩主の鍋島直正の主導で、反射炉を完成させました。そして、最も先進的な技術を持っていた藩です。

薩摩の反射炉。これは、英明な藩主として高名な島津斉彬公の英断により作られたものです。しかし、試行錯誤の途中で斉彬が死去したため完成しませんでした。その後、薩英戦争で灰燼に帰したため、遺構としては鹿児島市の仙巌園内に反射炉の土台のみが残ります。

伊豆国は幕府直轄領です。直轄の代官所、韮山代官所のエリート官僚であった韮山代官の江川太郎左衛門の主導で佐賀藩の助けも得ながら、反射炉を完成させることができました。その詳細は、とりあえず置いておくとしましょう。

水戸藩。これも徳川将軍を出す家柄であったので、佐幕派です。しかし、藩士による桜田門外の変、天狗党の乱などが相次ぎ、藩論統一と財政難を克服することができず、結局、反射炉を完成できませんでした。なお、茨城県ひたちなか市那珂湊には1937年に復元されたものがありますが、これは本物ではありません。

鳥取藩は、幕末、12代藩主・慶徳は15代将軍・徳川慶喜の兄であったため、敬幕・尊王という微妙な立場をとっていました。翌年の禁門の変で親しい関係にあった長州藩が敗戦し朝敵となると、これと距離を置くようになりますが、鳥羽・伏見の戦い、戊辰戦争では官軍方につき、志願農兵隊「山国隊」などを率いて転戦しました。

資金難で喘いでいた鳥取藩での反射炉の建造は、同藩で廻船業を営む「武信家」に委ねられ、ここに養子に入った武信潤太郎という町民ながら砲術家であった人物の主導で製作され、なんとか完成に至っています。鋳造された砲は、幕末には外国勢力への牽制として、また、戊辰戦争などでも使用されましたが、残念ながら反射炉の遺構は残っていません。

萩藩。これは、長州藩の別名です。藩庁は長く萩城に置かれていたためにこう呼ばれていましたが、幕末には山口の山口政事堂に移ったために、周防山口藩とも呼ばれます。

反射炉に関しては最もその開発が遅れました。のちに討幕派となった佐賀藩などに技術者を送って技術を学ばせましたが、結局反射炉の製作は試験段階で終わりました。というか途中で開発をあきらめました。幕府に立ち向かうためにいちいち反射炉など作っている暇はない、というのが理由で、戊辰戦争ではもっぱら輸入した大砲でこれを戦いました。

以上が、日本で開発された反射炉の概要です。このうち、ほぼ原形をとどめているのが伊豆の韮山反射炉と、不完全ながらかろうじて残っているのが萩反射炉です。

韮山反射炉の建設計画は、1853年(嘉永6年)に持ち上がりました。この年の黒船来航を受けてのことであり、江戸幕府直営の反射炉として築造が決定されました。同年、伊豆下田にて築造開始。ところが翌年、下田に再入港したペリー艦隊の水兵が敷地内に侵入し、その存在が露見しかけたため、築造場所が韮山に変更された、という経緯を持ちます。

製造を主導した韮山代官江川英龍は、1840年(天保11年)に勃発したアヘン戦争に危機感を覚えました。そして幕府に提言する海防政策の一つとして、鉄砲を鋳造するために必要な反射炉の建設をあげ、その築造許可を得ました。

しかし、その完成には四苦八苦し、結局、江川英龍はその生前にはこれを完成させることができませんでした。1855年(安政2年)、江川英龍が死去すると、跡を継いだ息子の江川英敏が築造を進め、1857年(安政4年)にようやくこれを完成させています。

製作開始から3年後の1857年(安政4年)のことであり、しかし築造途中だったこの炉の完成のためには、佐賀藩の技師田代孫三郎・杉谷雍助以下11名を招き、技術協力を得ています。以後、1864年(元治元年)に至るまで、ここでほぼ7年間操業され、大砲数百門を鋳造してその役目を終えました。

ただ、実際には、製造された大半が青銅鋳砲で、鋳鉄砲は、ほとんど作られなかったといいます。それでも大小数百の砲は、江戸湾防備のために品川台場に設置されました。しかし、1863年に続けた起った薩英戦争、下関戦争などでは、こうした国産大砲はイギリスなど外国船の大砲に比べて全く使えないことがわかりました。

もうひとつ遺構が現存する萩の反射炉。しかしこれは遺構として残っているのはほとんど煙突部だけです。しかも実用炉ではなく試験炉とされます。萩市の東側、椿東(ちんとう)というところにその遺構がありますが、これは松下村塾からもほど近い場所です。

江川太郎左衛門と同様、長州藩もアヘン戦争や黒船来航によって海防強化の必要性を感じていました。このため、西洋式の鉄製大砲を鋳造するために必要な金属溶解炉として反射炉の導入を計画し、藩士の山田宇右衛門にこれを命じました。

山田宇右衛門という人は、山田氏の養子になって家督を継いた人で禄高100石ほどの家柄の武士でした。大組という比較的身分の高い家柄で、これは、別の藩では馬廻組と呼ばれるほどの役職です。長州内の各地の代官などを歴任していましたが、のちに尊王攘夷運動にも参加しています。ただし藩政においては当初、中立派に属していました。

ところが、元治元年(1864年)の正義派によるクーデター(功山寺挙兵)によって討幕派が藩政を握りました。ちなみにこの前年とこの年には2度に渡って長州は、下関において欧米の艦隊と砲火を交えており、激動期の真っただ中にありました。

山田はこのとき参政首座となって、木戸孝允とともに藩内における指導的立場となり、軍備拡張を推進するなど藩政刷新に尽力しました。残念ながら維新前に病没しましたが、山鹿流兵学は吉田大助について学び、大助の養子である吉田松陰の後見役でした。あまり知られていませんが、歴史の陰に隠れた維新の立役者のひとりです。

史実によれば、この山田宇右衛門らは、藩命により1855年(安政2年)7月、反射炉の操業で先行していた佐賀藩に指導を仰ぐために同藩に赴き、教えを乞いました。しかし、その交渉の段階で技術供与を受けることに失敗しています。

このとき、佐賀藩は製砲掛の不在などを理由に拒否したようです。おそらくは福岡藩を挟んでほぼ隣国といえるような位置関係にある長州藩に最新の技術を渡すことに脅威を覚えたのでしょう。そこで長州藩は、翌8月、今度は小沢忠右衛門という人物を再度佐賀藩に派遣しました。

小沢は武士ではなく、大工の棟梁でした。山田に代わって小沢のような職人を派遣したのは、佐賀藩の警戒心を解くためだったでしょう。さらに長州藩は、自力で開発した、「砲架旋風台(ほうかせんぷうだい)」という器械の模型を山田に持参させており、これは、その上に大砲を載せる装置で、「回転式砲台」の原型です。

現在では特段珍しいものではありませんが、砲台を回転させる部分などに秘訣があったのでしょう。これをみて喜んだ佐賀藩は、小沢に反射炉の見学を許可します。小沢はそのスケッチを作成して持ち帰ることに成功し、こうして長州でも反射炉の製作が始まりました。

長州藩における反射炉の製作では、村岡伊右衛門という人物が、御用掛に命じられました。こちらも藩の重臣だったようですが、「雛形は経費をかけずに造ったが、正式な建設には莫大な経費が必要で、当分中止しては」といった伺いを藩主に立て、認められています。

このため、実際に完成した反射炉を使って鉄製大砲の鋳造がされた、という事実はなく、雛型による本操業も行われず、試験炉に終わったのではないかとされています。

それにしても、そもそも、韮山の反射炉も萩の反射炉も、世界的にみれば、このころにはもう時代遅れの技術でした。これらが作られた同時期には、ヨーロッパではさらに生産性の高い「転炉 (convertor) 」が出現しており、反射炉のように一度に少量しか鋼鉄が製造できない融解炉はほとんど使われなくなっていました。

このため、欧州にも反射炉の遺構は現存しますが、日本のもののように重要視はされてはいません。今回韮山と萩の反射炉が評価されたのは、あくまで幕末から明治にかけての勃興期における日本全体の工業力が「歴史的に」評価されたためであり、反射炉そのものの機能が評価されたわけではありません。

だとしても、この当時の日本では、せいぜい数百メートルしか砲弾が飛ばせない青銅製の大砲を作る技術しかなかったため、より飛距離を伸ばせる鉄製の大砲を作ることのできる融解炉を持つということは夢のような話でした。

そしてその最先端の技術を、西洋のものと比肩できるほどの実用化技術として高めていたのは唯一佐賀藩だけでした。伊豆の江川太郎左衛門も、長州の山田宇右衛門も反射炉の製造にあたっては佐賀藩の指導を仰いだ上で、これを完成させており、この当時の佐賀藩の技術がいかに高かったかがわかります。

佐賀藩は、肥前国佐賀郡にあった外様藩です。肥前藩ともいいますが、鍋島氏が藩主であったことから鍋島藩という俗称もあります。現在の佐賀県、長崎県の一部にあたります。

幕末における藩主は、鍋島直正といいました。号は閑叟(かんそう)といい、この名のほうが有名かもしれません。佐賀の七賢人の一人ともいわれ、英明な人物だったようです。

他の6人は、佐野常民、島義勇、副島種臣、大木喬任、江藤新平、大隈重信であり、佐賀の乱をおこして討伐された島と江藤を除けば、全員が維新後に大きな業績を残しています。

鍋島直正は、「精錬方」という科学技術の研究機関を創設しました。ここでは、鉄鋼、加工技術、大砲、蒸気機関、電信、ガラスなどの研究・開発が行われ、そのほとんどが実用化に成功し、これによって佐賀藩は幕末期における最も近代化された藩の一つとなりました。

反射炉に関しては、鍋島直正はまずオランダのヒュギューニン著「ロイク王立製鉄大砲鋳造所における鋳造法」という技術書の翻訳を命じました。また、理論や仕組みについては、幕府直轄の理科学研究所的な役割を果たしていた、伊豆の江川塾、これは上述の江川太郎左衛門が創設した学校ですが、ここの協力も得て研究を進めました。

また、「大銃製造方」という役所を城下に置き、ここに藩内外からの俊英を集め、研究させることによって日本最初の洋式反射炉を1851年に完成させました。日本最初の製鉄所といわれることもあるようです。集められたのは武士だけでなく町民も含まれており、ペリー来航の2年も前のことです。いかに閑叟の先見性があったかがうかがわれます。

反射炉内は高温になるために耐火レンガが必要ですが、この品質が悪いと、高温でレンガが熔けて、不純物として鉄に混じることになります。同時期に開発を試みた薩摩や水戸で反射炉が成功しなかったのは、レンガの質が悪かったからでした。

「大銃製造方」においてはこの問題を解決するために、地場産業である有田焼の技術を活用しました。レンガ製作では瓦職人、反射炉の築造には左官などを徴用し、有田焼で培われた在来技術が活用されました。最初に完成した反射炉で試行錯誤を繰り返しながら、7回目の鋳造でようやく実用に耐えうる砲身を鋳出できたといいます。

ヒュギューニンの著書では、この砲身に砲道をくり抜くために動力が蒸気機関の旋盤を使用していました。ところが、当時の日本に蒸気機関は存在していなかったため、水車を動力としてドリルを動かしました。かなり原始的な方法ではありましたが、ともかく一門の鉄製砲を完成させて長崎砲台に設置し、一年後には36ポンドカノン砲も完成させています。

こうしてでき上がった大砲の信頼性は高く、以後幕府からの大量発注がくるようになりました。このため、城下の多布施川沿いにもう2基の反射炉を増築、量産体制を整え、更に幕府の海防用にと技術提供してできたのが伊豆の反射炉です。韮山反射炉は結局ペリー来航後3年も経ってからできましたが、佐賀藩はそれ以前にこれを完成させていたわけです。

無論、この技術供与は自藩の反射炉の開発において協力をしてくれた伊豆の江川塾に敬意を払ってのものです。こうした成功に自信をつけた佐賀藩はさらに大砲だけでなく、造船業を興して蒸気軍艦の製造を行い、ガラス製造など重工業部門においても、日本の近代工業黎明期に最も先駆的な役割を果たしました。

この日本最初の実用蒸気船は「凌風丸」といいましたが、その製造にあたっては領内に「三重津海軍所」という海軍まで造っており、ここで、慶応元年(1865年)に完成したこの船はその後有明海内の要人輸送などに用いるとともに、海軍練習艦としても活用されました。

同海軍所の遺構跡地には、日本最古のドライドックの痕跡もあり、様々な規格の多量の鉄鋲(リベット)とボルトなども出土していて、海員(士官・水夫)教育や蒸気缶製造等の西洋船運用に関る施設群が存在していたものと考えられているそうです。

佐賀藩ではまた、慶応2年(1866年)には当時の最新兵器であるアームストロング砲を輸入して研究し、藩の洋式軍に配備したといわれています。アームストロング砲とは、イギリスの発明家、ウィリアム・アームストロングが1855年に開発した大砲です。

後装式ライフル砲を改良したもので、装填時間は従来の数分の一から、大型砲では十分の一にまで短縮されました。砲身は錬鉄製で、複数の筒を重ね合わせる層成砲身で鋳造砲に比べて軽量でした。しかも銃身内に旋条(ライフル)が施されていたため高い命中精度と飛距離を誇りました。

このような特徴から、同時代の火砲の中では断トツの優れた性能を持っており、1858年にイギリス軍の制式砲に採用され、その特許は全てイギリス政府の物とされ輸出禁止品に指定されるなどイギリスが誇る最新兵器として期待されていました。

しかし、薩英戦争の時に戦闘に参加した21門が合計で365発を発射したところ28回も発射不能に陥り、旗艦ユーリアラスに搭載されていた1門が爆発するという事故が起こりました。

その原因は装填の為に可動させる砲筒後部に巨大な膨張率を持つ火薬ガスの圧力がかかるため、尾栓が破裂しやすかったことにあります。そのため信頼性は急速に失われ、イギリスでは注文がキャンセルされ生産は打ち切られて過渡期の兵器として消えていきました。

しかし、一部のアームストロング砲はその後、南北戦争中のアメリカへ輸出されました。そして、このときは欠点もかなり克服されていました。南北戦争が終わると幕末の日本へ売却されましたが、中でも江戸幕府がトーマス・グラバーを介して35門もの多数を発注しました。しかし彼は討幕派に与したため引き渡しを拒絶し、幕府の手には届きませんでした。

一方、反射炉の開発に一度失敗した長州藩では、こうした最新式の大砲を独自開発するのをあきらめ、これを輸入に頼ろうとしました。このため幕府が手に入れられなかったこれらのアームストロング砲をグラバーを通じて入手しています。

長州藩の軍総督、大村益次郎が江戸城開城のあと、さらに抵抗しようとした彰義隊殲滅を成功させた一因として、この最新式のアームストロング砲があったためといわれています。

上野戦争とよばれるこの幕府残党の掃討戦では、大村はこのアームストロング砲の使用の機会を十分に計算していたといわれます。戦闘が午後を過ぎても終わらず、官軍の指揮官たちは夜戦になるのを心配しましたが、夕方近くになって突然加賀藩上屋敷(現在の東京大学構内)から不忍池を越えてアームストロング砲による上野山の砲撃を指示しました。

彼は前線には立たず、江戸城内で指揮をとっていたため、その戦果を知る由もありません。しかし、平然と柱に寄りかかり懐中時計を見ながら「ああもう何時になりますから大丈夫。心配するに及ばない。夕方には始末もつきましょう。少しお待ちなさい。」と言いました。

やがて江戸城の櫓から上野の山に火の手が上がるのを見て「皆さん、片が付きました。」と戦況も見ずに告げたといい、その直後に戦勝を告げる伝令が到着しました。このとき一同全員が大村の頭脳に感服したと伝えられています。

この話は司馬遼太郎さん小説、「花神」に書かれていますが、大村の頭脳もさることながら、彼がこの砲にいかに全幅の信頼を置いていたかがわかります。この小説の中で、当時の最新最高の兵器とし紹介されたことからアームストロング砲が有名になりました。ただ、その威力に関してはかなり誇張されており、史実ほどは大活躍していない、ともいわれます。

というのも、日本で輸入使用されたのは主に6ポンド軽野砲であり、口径は64mmに過ぎませんでした。これは当時の日本で主力洋式野戦砲だった四斤山砲(口径86.5mm)よりも小口径であり、射程や発射速度は上回るものの威力で特段優るわけではありませんでした。

ただ、この当時は、世界最先端といわれた砲であったことは間違いなく、もしさらに大口径のものが大量に使われていたら、明治初期の動乱はもっと早く治まっていたでしょう。

ところで、上述のとおり、史実では、大村益次郎が使ったアームストロング砲は輸入ものとされているようですが、一説によれば、当時の日本で最先端の技術力を持っていた佐賀藩がこれを反射炉を使って完成させていた、という話もあります。

しかし、アームストロング砲の製造にはパドル炉、圧延機、加熱炉、蒸気ハンマーなどの大規模な設備が必須です。当時のイギリスですら最新最高の設備を持った工場でしか生産できないような物だったのに対し、大砲に穴をあけるのに水車を使っていたような当時の佐賀藩がイギリスに匹敵するほどの設備を持っていたとは俄かには考えにくいことです。

ただ、佐賀藩の精練方に勤めていた「からくり儀右衛門」こと「田中久重」は、佐賀藩がアームストロング砲の製造に成功したと記しています。上述の鉄製の元込式の6ポンド砲がそれであるとしており、32本の施条が刻まれていたとまで明記しています。

この田中久重は武士ではありません。筑後国久留米(現・福岡県久留米市)の鼈甲細工師の長男として生まれました。幼い頃から才能を発揮し、近所の祭礼で当時流行していたからくり人形の新しい仕掛けを次々と考案して大評判をとりました。

20代に入ると大阪や江戸でも興行を行い、その成功により日本中にその名を知られるようになりました。当初町民だったため、田中の苗字はなく儀右衛門と名乗っていました。

35歳で上方へ上り、大坂船場に居を構えると、ここで折りたたみ式の「懐中燭台」、圧縮空気により灯油を補給する灯明の「無尽灯」などを考案し「からくり儀右衛門」と呼ばれるようになりました。さらには京都へ移り、ここで天文学を学ぶために土御門家に入門。

天文学の学識も習得した田中は、革新的和時計の須弥山儀(しゅみせんぎ)を製作し、50歳を過ぎたこのころからは、蘭学にも挑み、様々な西洋の技術を学びはじめます。このころには季節により文字盤の間隔が全自動で動くなどの世界初となる様々な仕掛けを施した「万年自鳴鐘」を完成させています。

その後、再び西下して佐賀に移住した儀右衛門は、鍋島直正に認められ佐賀藩の精煉方に着任しました。このとき田中の名前を拝領し、同時に名も久重と改めました。日本初の蒸気機関車及び蒸気船の模型を製造したのはこの後すぐであり、その後の反射炉の設計と大砲製造にも大きく貢献しました。

が、彼自身が果たしてアームストロング砲の製造にまで関わったかどうかについてははっきりしません。記録としては、上述の彼自身の手記と、加賀藩の史料にこの砲の製造を試みた、という記述があるだけです。しかしそこにも田中の関与は書いてありません。

また、佐賀藩がームストロング砲を完成したかどうかもまたはっきりはわからないわけですが、仮にそれが事実だとしても、実際に製造された砲が、西洋から輸入したアームストロング砲と同等の性能を持っていたかどうかについては、同定する資料がありません。

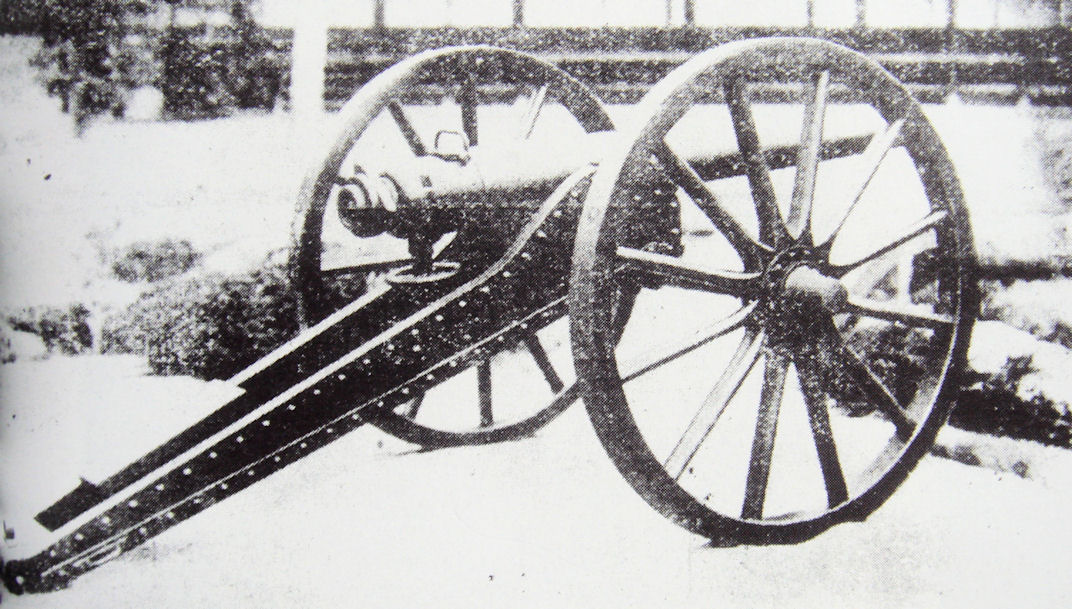

これは、戦時中の金属類回収令により、佐賀藩製造とされていたアームストロング砲が供出で失われたためです。ただ、写真は残っています。戊辰戦争で活躍したとされる佐賀藩製のアームストロング砲とされるもので、おそらくは上述の大村益次郎が上野戦争において、彰義隊攻撃に用いたものだろうといわれています。

佐賀藩が自前でアームストロング砲の製造に成功していたのかどうか、その真偽のほどは歴史の闇の中です。が、それにしてもこのように当時の日本における最先端技術を持ち、日本有数の軍事力と技術力を誇った佐賀藩は、実は幕末にはそれほど活躍していません。

藩主の鍋島直正はこれらの技術を行使することを嫌い、というか禁じ、幕末においては中央政局に対しては姿勢を明確にすることなく、大政奉還、王政復古まで静観を続けました。

その理由は、彼はもともと佐幕派にかなり近い路線にいたためです。水戸藩士に暗殺された大老の井伊直弼とは盟友だったといわれており、彼が桜田門外で横死した後の、激動の中央政界では佐幕、尊王、公武合体派のいずれとも均等に距離を置きました。

このため、「肥前の妖怪」と警戒され、参預会議や御所会議などでの発言力を持てず、伏見警護のための京都守護職を求めるものの実らず、政治力・軍事力ともに発揮できませんでした。また、藩士の他藩士との交流を禁じ、「鎖国藩」といわれるもとをつくりました。

しかし1867年(明治元年)には、次男の直大が藩主となり、このとき新政府からは佐賀藩には北陸道先鋒に立つように命令が下りました。これに対して直正は異を唱えず、このため佐賀藩兵も戊辰戦争に参加するために東上し、上述の上野戦争などで戦いました。

その結果として、維新後、佐賀藩からも明治政府に多数の人物が登用されました。明治維新を推進させた立役者として「薩長土肥」に数えられ、上述の佐賀七賢人である副島種臣、江藤新平、大隈重信、大木喬任、佐野常民らが活躍しました。

ところが、征韓論問題に端を発して下野した前参議江藤新平らはその後、島義勇ら旧佐賀藩士を中心として反乱を起こしました。しかし、その後討伐に向かった政府軍に同調する藩士も多く、江藤らの目論んだ「佐賀が決起すれば薩摩の西郷など各地の不平士族が続々と後に続くはず」という考えは浸透しませんでした。

佐賀の乱における佐賀軍の総兵数は詳しくはわかっていませんが、戦死者数が200人以下であることなどから推定して6000人程度ではなかったかといわれているようです。大阪鎮台、広島鎮台などを中心に組織された政府討伐軍に圧倒され、戦闘は一週間ほどで終わり、江藤新平は捕縛後わずか3週間で処刑され、島も1ヶ月を待たずして処刑されています。

この佐賀の乱が、その後維新政府において活躍する佐賀出身の逸材の活躍の場を奪ったかといえば、それほどの影響はなかったようです。佐賀の七賢人のひとり、大隈重信はその後2度に渡って総理大臣を務め、死後には国葬まで行われています。

また、副島種臣は外務卿、内務大臣に就任、大木喬任も東京府知事を勤めたあと、初代文部卿、司法卿、元老院議長などを歴任。佐野常民も大蔵卿になるなど、佐賀の人材はその後の明治の時代を担いました。鍋島閑叟は明治維新後は議定に就任し大納言の位を受け、最晩年には北海道開拓使長官となりますが、任地に赴くことなく1871年(明治4年)死去。

また直正が重用した田中久重ほかの技術者の多くも日本の近代化に貢献しました。県内でも工業が勃興し、殖産興業の一環として杵島や唐津一帯の炭鉱では機械の導入による増産が進められ、鉄道の建設がそれを後押ししました。

1916年(大正15年)には佐賀市に佐賀紡績(後の大和紡績)が設立され、この会社は1920年には従業員1,500の工場へと拡大するなどの発展を遂げています。

ただ、現代の佐賀県は工業集積が進んでいません。太平洋戦争末期の空襲の被害も近県に比べて少なかったものの、戦災を免れた故に都市基盤が旧態依然で戦後の発展も著しいものではなかったのが理由といわれています。商業の発展があったものの、従事者や生産額ともに依然として第一次産業の比率が比較的高い農業県となっています。

しかし、かつて佐賀県が排出した技術者たちの多くは日本の産業の育成に大きく貢献しました。とくに田中久重は、明治6年(1873年)に東京に移ったあと、75歳となった明治8年(1875年)に東京・京橋区に電信機関係の製作所・田中製造所を設立しました。

明治14年(1881年に82歳で死去しましたが、久重の死後、田中製造所は養子の田中大吉(2代目久重)が引き継いで芝浦に移転し、これが、後に東京電気株式会社と合併して、東京芝浦電気株式会社となり、現在の「東芝」となりました。

高い志を持ち、創造のためには自らに妥協を許さなかった久重は、「知識は失敗より学ぶ。事を成就するには、志があり、忍耐があり、勇気があり、失敗があり、その後に、成就があるのである。」との言葉を残しています。

反射炉をはじめとし、日本の近代を築く技術の礎を形成した、佐賀藩とこの藩が輩出した多くの人材に敬意を表し、「佐賀藩バンザイ!」と唱えたいと思います。