鳳翔

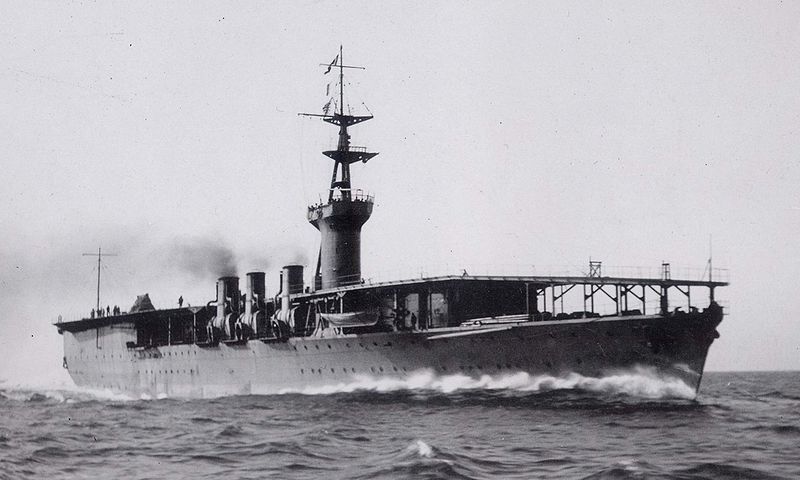

1922年(大正11年)の今日、横須賀の海軍工廠で、一隻の軍艦が竣工しました。その名は「鳳翔(ほうしょう)」といい、日本海軍初の航空母艦でした。

鳳翔は、設計と開発段階から「純粋空母」としての運行を目的として建造された船であり、「正規の空母」としては世界で最初に完成し、第二次世界大戦に実戦投入された艦です。

1903年(明治36年)にライト兄弟が世界に先駆けて動力飛行機を飛ばし、その直後に航空機が実用化されるようになったころから、もう既に各国の海軍は航行中の艦船から航空機を発着させる努力を初めていました。

アメリカは1910年(明治43年)には早くも軽巡洋艦「バーミンガム」に仮設した滑走台から陸上機の離艦に成功しており、翌1911年(明治44年)には装甲巡洋艦「ペンシルベニア」の後部に着艦用甲板を仮設し、離着艦に成功しています。

また、1912年(大正元年)にはイギリスでも仮設甲板からの離艦に成功しています。がしかし、これらの成功はいずれも既存の艦船上の仮設甲板を使用しただけでなく港内に停泊中の艦からのものであり、実用性は乏しかったようです。

その後の第一次世界大戦では、世界で初めて航空機による索敵・爆撃・雷撃・空中戦が行われるようになり、1914年(大正3年)には、日本海軍も水上機母艦「若宮」(5180トン)をドイツ軍基地のあった中国の青島沖に派遣し、搭載機(ファルマン水上機)が攻撃を行っています。

ただし、この「若宮」は、水上機の「母艦」にすぎず、このため飛行機を搭載していたとはいえ、その発着は海面を用い、機体はクレーンで揚収する形式でした。

英国も比較的高速な2000〜10000トンの商船を水上機母艦に改造し、1914年12月に数機編隊でドイツ本土を攻撃していますが、これもやはり日本と同じ水上機の母艦にすぎず、自艦からの飛行機の発着はできませんでした。

当然、この程度の攻撃力では不十分であると感じたイギリスは、巨砲を有する超大型巡洋艦として建造中の「フューリアス」(19000t)の砲を降ろし、前甲板を完全に飛行甲板に改造します。

この「フューリアス」は1917年(大正6年)竣工しましたが、前甲板のみでは多くの航空機を発着させるのには不十分であることがわかり、その後直ちに再改装に入り1918年(大正7年)には後部甲板も飛行甲板とできるようになりました。

この「フューリアス」が、世界最初の本格的な航空母艦となりましたが、もともとは巡洋艦であったことから、艦の真中には背の高い艦橋と煙突がそびえていました。

このため、イギリスは更に完成度の高い空母の完成をめざし、このころ建造中だった高速商船を改設計し、航空母艦「アーガス」(14450トン)を「フューリアス」と同じ1917年に竣工させました。この艦は世界初の艦首から艦尾までの飛行甲板上に全く邪魔物のない全通甲板で、その後の空母の模範となりました。

一方、アメリカは給炭艦「ジュピター」を改造した空母「ラングレー」を建造し、1920年(大正9年)に進水させました。このようにイギリスやアメリカは相次いで建造中だった軍艦や商船を航空母艦に改造して浸水させましたが、いずれもその基礎設計は航空母艦のものではなく、その意味ではまだまだその機能は不十分でした。

一方の日本海軍も、第一次世界大戦での実績から、イギリス海軍と同様に海上航空能力の必要性を痛感するところとなり、既存艦船の改装によらない本格的航空母艦の建造に着手することになりました。

こうして、「世界初」の航空母艦の建造をめざし、日米英の建造合戦が始まりましたが、このように初めから航空母艦として設計された艦で、最初に起工された艦はイギリスの「ハーミーズ」でした。

ところが、「ハーミーズ」はその完成が遅れ、結果的には最も早く竣工したのが、日本の「鳳翔」でした。「ハーミーズ」の完成はその翌々年の1924年(大正13年)となりました。

イギリスでは「ハーミーズ」とほぼ同時に空母「イーグル」も完成させましたが、これはアルゼンチンが発注し、英国で建造されていた戦艦を接収し、空母に再設計したものだったそうです。

あまり知られていないことですが、こうして奇しくも「世界初」の航空母艦を完成させた栄誉は日本が得ることになったわけです。が、そもそも日本海軍には独自で航空母艦を完成させるほどの実力はまだなく、このため同盟国である英国の空母運用に当初より多大な関心を寄せており、その技術をなんとか導入できないかと考えていました。

明治以降、富国強兵に励み、日露戦争を経て軍艦の建造技術は欧米並みに進化していたものの、航空母艦のような新しい艦船の自国建造の試みには多くの技術的困難を抱えていたのです。

第一次世界大戦当時は英国とまだ同盟関係にあった日本は、このため英国に技術援助を要請し、英国はこれを受け、1921年(大正10年)にセンピル卿を長とする軍事技術団 (Sempill Mission) を日本に派遣し、日本空母建造の中核となる空母デッキの建造技術を指導することになりました。

同時に海軍は三菱を通じてイギリス空軍の退役将校フレデリック・ラトランドを航空機設計技師の名目で雇用し、空母着艦技術を日本側パイロットに伝授させることになりました。

このように、「世界初」の航空母艦となった鳳翔を生み出すことになった日本ですが、その竣工・運用までにはイギリス人の大きな助力があったのです。

鳳翔は、着工した時点ではまだ「航空母艦」というジャンルが確立していなかったことから「特務艦」として類別され、艦名は「竜飛」を予定していましたが、途中で「鳳翔」に改名されました。

同型艦はなく、イギリスのように航空母艦を中心とした航空兵力の増強を図ろうとしていたのとは対照的にこのころの日本ではまだ航空戦力の実力を過小評価するきらいがありました。

その結果として、こうした航空母艦の建造と戦闘機開発については英米に遅れをとり、これに勝る国費を投入して完成させた「巨砲大鑑」の数々は、後年の第二次世界大戦において大きな足枷になっていきます。

とはいえ、当時の最高技術を持って建造された鳳翔は、起倒式の3本煙突を持ち、安定性強化のため当時の新技術であったジャイロ・スタビライザー(悪天候でも船体を安定させる装置)を採用していました。

全通形式の飛行甲板のために、自艦を守る8cm高角砲2門は甲板内に引き込み式とされたほか、現在も多くの航空母艦に設置されているアイランド構造(甲板上に島のように独立した艦橋がある)の戦闘指揮所が採用されました。

右舷に艦橋と煙突を集中させるという形式も近代空母そのものであり、大きさはともかく、その形状は現代の航空母艦と比べても何ら遜色はありません。

ただ、艦体が小さかったことから、アイランド式艦橋も煙突も、どちらも運用上の障害となり、1924年(大正13年)には煙突は倒した状態で固定される形式に改装されました。またアイランドも撤去され、フラットデッキ化が徹底されるようになります。

その後、船体各部の補強を行い、航空機着艦時に使用する制動装置も、制動力が低く甲板上での作業もし辛かったイギリス式の縦策式からフランス式の横策式に変更されました。このほかにも、復元性の維持の為に引き込み式の8cm高角砲を完全に撤去したほか、機関方式の変更など、細かな改修がなされました。

しかし元来の艦型が小型であり、その後の太平洋戦争開戦後に投入された最新機を運用することは不可能でした。

鳳翔が完成するころには既に航空技術が大きく進歩を遂げ、それまでの複葉布張りの軽量な航空機から、全金属製単葉の大型で重量のある航空機へと進化を遂げており、こうした最新型の航空機の母艦となるためには、鳳翔の格納庫はあまりにも小さかったのです。

また、重量のある航空機を運用するには、より大きな飛行甲板が必要であり、1936年(昭和11年)に鳳翔の艦長を務めた海軍中将「草鹿龍之介」の述懐によれば、当時の「鳳翔」は航空用ガソリンタンクがなく、航空用ガソリンを石油缶に詰めて艦内に保管していたといいます。

このため、艦上では煙草どころかライターの持ち込みも厳禁だったといい、燃料の補給という実際の運用において最も重視すべき問題がクリアーになっていない航空母艦は、当然のことながら、第二次世界大戦では主力とはなりえませんでした。

とはいえ、1932年(昭和7年)2月に勃発した、第一次上海事変では出撃し、その搭載機が日本機として初の撃墜を記録しているほか、1937年(昭和12年)には日中戦争にも参加しており、実戦経験がないままに廃役になるという憂き目にはあいませんでした。

その後も1942年(昭和17年)6月のミッドウェー海戦では九六式艦上攻撃機6機を搭載し、直衛、警戒艦として戦艦を基幹とするミッドウェー島攻略部隊主力に編入されましたが、結局この戦闘では交戦はありませんでした。

周知のとおり、このミッドウェー海戦では、日本は大敗北を喫しています。昭和17年(1942年)6月5日から7日にかけて、ミッドウェー島の帰趨をかけて戦われたこの海戦では、同島の攻略をめざす日本海軍をアメリカ海軍が迎え撃つ形で発生しました。

双方の空母機動部隊同士の航空戦という、世界でも初となる海戦の結果、日本海軍は機動部隊の中核をなしていた航空母艦4隻とその艦載機を一挙に喪失する損害を被り、ミッドウェー島の攻略は失敗し、この戦争における主導権を完全に失いました。

このとき、米軍の航空機攻撃を受け、炎上し大破して漂流する「飛龍」の写真は後年有名になりましたが、この写真は、鳳翔の搭載機が撮影したものだそうです。

ミッドウェー海戦では役にたつこともできず、好むと好まざるとに関わらず「温存」された形の鳳翔でしたが、その後も新型機に対応するため飛行甲板やエレベーターを拡大するなどの改装が行われました。

しかし、もともと小さな母体に施された無理な改装であったため、外洋航海に支障を生じるようになり、この結果現役を退き、訓練用空母として内海で運用されることになってしまいます。

こうして、開戦後に建造され、戦闘により小破または中破のみで終戦まで生き残った艦船は他にも存在しましたたが、開戦時に日本海軍に在籍していた艦艇の中で完全な無傷で終戦を迎えたのは鳳翔のみとなりました。

実際の戦闘では役立たずのまま終わった鳳翔ですが、しかし、戦後は思いもかけず大きな役にたつことになります。

もともと戦艦や巡洋艦のような余分な甲板構造物がない構造であったため、その飛行甲板を撤去さえすれば復員輸送艦として使うことが容易であったことから、そのための改装が行われ、その結果1946年(昭和21年)8月まで内地と南方間を9往復もして、およそ4万人の将兵と民間人を無事に日本に送り届ける役割を果たしました。

しかし、さすがに元航空母艦であるだけにその後の民間使用へのめどもたたず、1946年8月からは大阪の日立造船桜島工場で解体が始まり、1947年(昭和22年)5月1日、その28年の生涯を閉じました。

葛城

この鳳翔の最後については、もうひとつの逸話があります。それは同じ航空母艦の「葛城」もまた同時期に同じ日立造船桜島工場で解体されることになっていたことです。

この葛城は、最初から航空母艦として起工され完成したものとしては、日本海軍最後の艦であり、奇しくも最初の艦と最後の艦が同じ工場で解体されていたことになります。

葛城のほうは、真珠湾攻撃が行われた1941年の翌年の1942年(昭和17年)の12月に呉海軍工廠で起工し、1944年(昭和19年)1月進水、同年10月に竣工しました。

しかし、このころにはもう日本海軍は太平洋のいたることころで敗戦を続けており、葛城も進水はしたものの、搭載する航空機と搭乗員、さらに燃料の不足により既に作戦活動には従事できない状態にありました。

このため、沖縄へ出撃してあえなく沈没した大和同様に、海軍が最終決戦として計画していた「決号作戦」に向けて温存され、終戦時には呉市の三ツ子島近海に擬装の上係留されていました。

飛行甲板には緑黒系の縞状迷彩、側面には商船誤認を期待する青系のシルエットの迷彩が施されていましたが、戦争末期の1945年(昭和20年)7月には二度に渡って呉軍港内で爆撃を受け、被弾、中破しました。

しかし、機関部などの船体下部や艦橋などには大きな損傷はなく、航行可能な状態で8月15日の終戦を迎えます。

そして、終戦後の10月には、除籍され、連合国軍による武装解除の後、鳳翔と同様に特別輸送艦(復員輸送船)として用いられることとなりました。

葛城の排水量は、2万トンもあり、7千数百トンの排水量しかなかった鳳翔の二倍以上の大きさであったことから、飛行甲板への通風孔の設置、格納庫への仕切りなどの設置による居住区への改装が行われた結果、輸送可能人員は約3000名から5000名余にもなりました。

米軍による爆撃の際の被弾のために、膨れ上がった飛行甲板はそのままの状態とされましたが、塗装も変更され、この当時の特別輸送艦としては最大の大きさを持っていました。

葛城による復員輸送は旧海軍省が担当し、1945年(昭和20年)12月から開始されましたが、大型・高速の艦であったために、遠方の南方方面を担当し、南大東島やラバウル、オーストラリア、仏印などに取り残された日本兵の回収にあたりました。

港湾施設が貧弱な地区においては、縄梯子を利用し、復員兵の乗り組みを続け、ボイラーの予備水の不足から外洋で立ち往生したこともあるといいますが、約1年の間に8航海を行い、鳳翔以上の計49390名の復員兵の日本への搬送に成功しました。

その復員兵の中には、歌手として有名な藤山一郎もいたそうです。藤山は太平洋戦争が始まるころにはもうすでに声楽家として高い名声を得ていましたが、開戦後すぐに海軍から戦地での慰問活動をするように要請され、これに答えて慰問団を結成し、インドネシアのボルネオ島などを初めとする太平洋の戦地の数々へ赴いていました。

終戦を迎えた1945年(昭和20年)8月15日に藤山はジャワ島スラバヤをマディウンへ向かい移動する車中で日本の敗戦を知りました。が、脱出するすべもなく、その直後藤山は独立を宣言したばかりのインドネシア共和国の捕虜となり、ジャワ島中部・ナウイの刑務所に収容され、その後ソロ川中流部にあるマゲタンの刑務所へ移送されました。

1946年(昭和21年)にはさらにマラン州プジョンの山村に移動し、そこにあった三菱財閥が運営していた農園で旧海軍の兵士とともに収容所生活を続けました。

やがて太平洋戦争終結直後から行われていた独立戦争においてインドネシアとイギリスとの間に一時的な停戦協定が成立し、日本人捕虜を別の場所へ移送した後、帰国させることになり、藤山はリアウ諸島のレンパン島に移送されます。そして、この島で藤山はイギリス軍の用務員とされ、今度はイギリス軍兵士の慰問をして過ごしたといいます。

そして終戦からおよそ一年を経た1946年7月15日、藤山は復員輸送艦に改装された航空母艦・葛城に乗って帰国の途についたのでした。

このように多くの日本人を無事日本に送り届けた葛城もまた、復員任務終了後、日立造船桜島工場で1946年(昭和21年)12月22日に解体開始され、翌年11月30日に解体完了しました。鳳翔の歴史は28年と長いものでしたが、葛城の一生はわずか4年足らずでした。

ひゅうが

こうして、日本海軍が保有していた航空母艦はすべて姿を消し、その後の自衛隊の時代を通じても、日本には航空母艦が造られることはありませんでした。

しかし、戦後60年以上を経て、現在の海上自衛隊は「ひゅうが型護衛艦」という「ヘリコプター搭載護衛艦」を2隻保有するようになりました。

海上自衛隊が過去に保有した護衛艦の中で全長、排水量共に最大規模の艦型であり、1番艦「ひゅうが」は平成16年(2004年)度予算で、2番艦「いせ」は平成18年(2006年)度予算で建造されました。

ひゅうが型護衛艦は、排水量19500トンもあり、かつて帝国海軍が保有していた葛城とほぼ同じ排水量を持ちます。多数の哨戒ヘリコプターを同時に運用できる広大な全通甲板を有するヘリコプター搭載型護衛艦であり、大きな船体容積と搭載ヘリコプターにより強力な人員・物資の輸送能力も有しています。

公表されている常時搭載機は哨戒ヘリ×3、掃海・輸送ヘリ×1、最大11機と、1万トンを超える船体には過小な数字と思えますが、格納庫内は1個護衛隊群の定数である8機程度の収納及び整備する空間があると言われています。

こうした艦の導入にあたっては、専守防衛を逸脱する再軍備ではないかという批判も出ましたが、軍備としてだけではなく、災害派遣や強襲揚陸などの任務にも従前の戦闘艦より柔軟に運用できるといいます。

この船は従来の軽空母や強襲揚陸艦の一部をも上回るほど巨大な船体を持つことから、事実上の「ヘリ空母」ではないかと内外から指摘されています。

しかし、海上自衛隊は第一義的に対潜戦を重視しており、これまでの「はるな型護衛艦」というやはり対潜性能を重視した護衛艦の性能を踏襲した本艦を「ヘリコプター搭載護衛艦」と称することにしています。

しかし、実際のところ、ハリアーのような垂直離発着型の戦闘機の運用も可能な軽空母としても使えることから、事実上、我が国もようやく航空母艦を持つようになったと考える向きも多いようです。

自衛隊ではさらに2010年代中期より、ヘリコプター運用能力をより発展させた19500トン型の建造を計画しています。これはひゅうが型より一回り巨大で、常時搭載機も哨戒ヘリ×7、掃海・輸送ヘリ×2、最大14機の搭載を予定し、陸上車輛の輸送・他艦艇への洋上給油等の多様性も強化されているといいます。

奇しくも政権がタカ派と呼ばれる阿部政権に移行し、今後我が国の軍備はさらに増強されていくのではないかと見る向きも多いようです。

今後の日本の行く末を見ていくとき、これを是とするか非とするかについては賛否両論あるところですが、私自身は近隣諸国の情勢をかんがみたとき、やはり必要な装備だと考えます。

かつての鳳翔や葛城もまた「軍備」ではありましたが、戦後多くの復員軍人の日本への復命に貢献したという意味では、兵器である以上の平和利用への役割を果たしています。この自衛隊の新型艦船も単に有事の備えとして考えるだけでなく、同じ有事であっても災害などの非常時の備えとしての機能が期待できるのではないでしょうか。

みなさんはどうお考えでしょう。