昨日紹介した城ヶ崎海岸の門脇埼には、「星野哲郎」さんの歌碑なるものがありました。うん?銀河鉄道999だっけ?何で? と一瞬思いましたが、こちらの主人公は「星野鉄郎」。文字が違います。

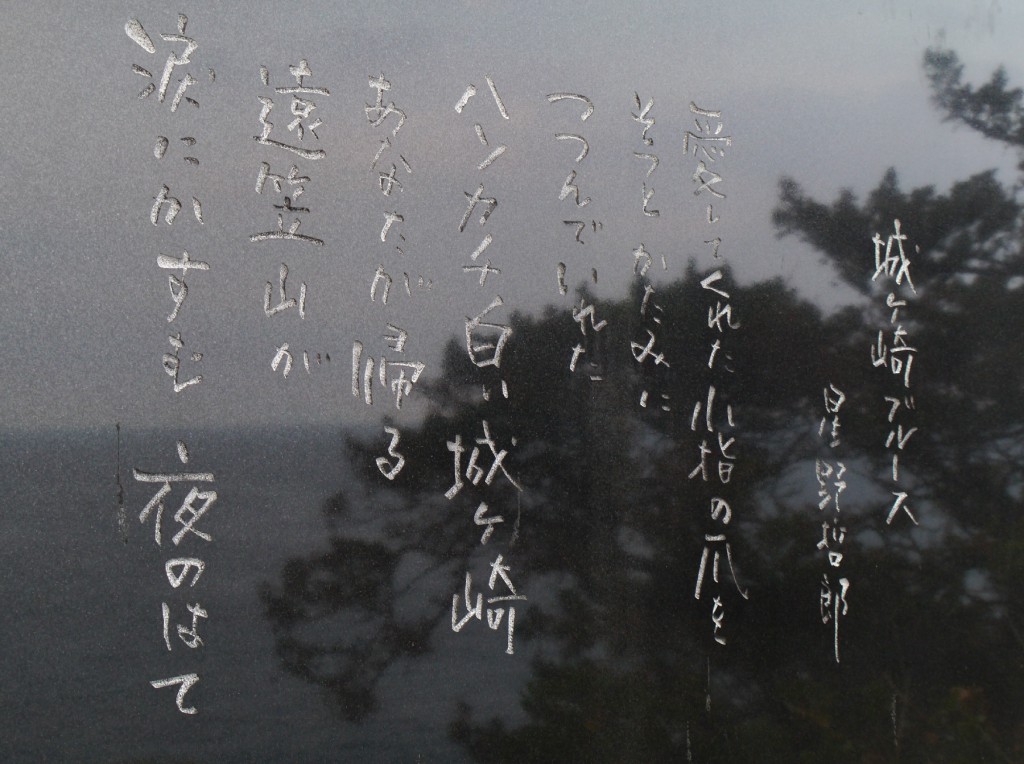

歌碑はふたつあって、そこに書かれている歌詞は、「城ヶ崎ブルース」と「雨の城ヶ崎」なるものでしたが、どんな歌だっけなーとさっぱり思い出せないので、ウチに帰ってから調べてみました。すると、城ヶ崎ブルースのほうが1968年(昭和43年)、雨のほうが、1986年(昭和61年)にリリースされた曲みたい。両方ともロスプリモスというグループが歌っていたようなのですが、その名前にはおぼろげな記憶があるが、歌の内容がどうにも思い出せません。

ところが、ウィキペディアに、「ラブユー東京」という大ヒット曲がある、と書いてあるのを見て、ようやく思い出しました。「ラービュー、らあびゅー、なみだぁぁ~のとぉぉぉぉきょー」というヤツですな。昔、テレビでよく流れていました。しかし、この曲のあとはあまりヒット曲がなかったみたいです。覚えていないはずです。

さて、「城ヶ崎ブルース」と「雨の城ヶ崎」とも作詞をしたのが、星野哲郎さんということなのですが、大変失礼ながら、こちらもどういう方かほとんど記憶にない。が、確か数年前に亡くなったという報道があったと思ったので調べてみたところ、案の定、おととし(2010年)の11月に亡くなっています。

出身地は・・・と思ってみると、おっ!わが心のふるさと、山口県ではありませんか。山口県東部の岩国市にほど近い周防大島(すおうおおしま)というところでお生まれになったようです。

私も仕事やプライベートで行ったことがあるところなのですが、みかんの栽培で有名な温暖な島で、なかなかひなびたいいところです。広島などの大都市にも近いためか、ここに別荘地を求める人もおり、私もその昔、いい別荘ないかな~と調べたことがあります。瀬戸内海では淡路島、小豆島に次ぎ3番目に大きい島だそうで、島とはいいながら、大島大橋という橋で本土と結ばれていてクルマでいけるので、交通の便は良好。しかし、瀬戸内海に浮かぶ島ということで、夏の暑さはたまらんだろう、ということで断念しました。

幕末には、長州と幕府が戦った、いわゆる「四境戦争」の舞台のひとつであり(芸州(広島)口、石州(島根)口、小倉口、そしてここ)、軍艦2隻で押し寄せてきた幕府軍と奇兵隊を核とする長州軍が、9日間もの間、この周防大島沖で激戦を続け、ついに長州軍が勝利した、という歴史があります。

また、明治時代にハワイへの移民が多かったので有名で、1885年(明治18年)~1894年(明治27年)の10年間で山口県からは、10,424人が移民。うち、周防大島のある大島郡からは、3,914人もの方がハワイへ渡っています。都道府県別では、全国で29,084人のうち、広島県(11,122人)、山口県(10,424人)、熊本県(4,247人)、福岡県(2,180人)、新潟県(514人)の順だそうで、周防大島出身の人が13%もいる!これは結構な数字です。

この広島や山口からのハワイへの移民については、私自身もハワイと縁があるので大変興味深いところ。なので、また日を改めて書いてみようかと思っています。

話が飛んでしまいました。星野哲郎さんのことです。実はどういう人かよく知らないということで、先ほどのロスプリモスさん同様、ネットでさらに調べてみました。そうすると、代表曲といわれるものには、まあ、あるわあるわ。昔懐かしい曲がたくさん。私が知っていて、覚えている歌といえば、

北島三郎さん、「函館の女」

水前寺清子さん、「涙を抱いた渡り鳥」「いっぽんどっこの唄」「三百六十五歩のマーチ」

小林旭さん「昔の名前で出ています」

都はるみさん「アンコ椿は恋の花」

村田秀雄さん「柔道一代」

美樹克彦さん「花はおそかった」

などなど。なるほど60年代、70年代を代表するような有名な歌ばかりです。しかし、晩年は演歌での作詞が多かったらしく、それで名前をよく知らなかったらしい。演歌・・・好きな人は好きなのでしょうが、私的にはあまり聞かないジャンルです。

さて、星野哲郎さんは、1925年(大正14年)生まれだそうで、私の父とほぼ同じ年齢(大正15年生)。生まれた周防大島は、瀬戸内海では淡路島、小豆島に次ぎ3番目に大きい島だそうですが、大きさ的には10km四方ぐらいの大きさ。結構高い山があり、最高で600m級の山々が連なります。山以外は狭い丘陵地ばかりなので、人が住めるところといえば、海岸部のごくわずかの平地。しかもそれほど多くありません。とはいえ、現在の人口は2000人弱とのことですが、ハワイへ移民を送り出す前はもっとにぎやかだったに違いありません。

その周防大島で、生まれ育った星野さん。1歳か2歳で両親は離婚、母が教員として中国へ渡ったため、祖母に育てられたそうです。小学校からずっと、海を間近に見渡す教室で学んでいたそうで、大きな商船が沖を過ぎるたびに、「あの船に乗ると、世界へ行けるんか、ええのう、って、いつも思った」。とか。

成人を前にして、真珠湾攻撃から日米開戦、泥沼の戦争に突入していった時代を周防大島で送った星野さん。戦争が終わると、少年のころの夢をかなえるべく、清水高等商船学校に入学します。

この、清水商船高等学校、その時代、東京高等商船学校、神戸高等商船学校と合わせ、船乗りになるための登竜門だったようですが、その後、東京高等商船学校などに併合されて廃校になっています。その後東京商船大学になり、現在は東京海洋大学に名前を変えています。

その学校が清水にあったという頃のことを少し調べてみたところ、チョーびっくり。現清水市の折戸(おりど)という場所に開校していたのですが、現在その跡地には、私の母校が建っていることを知ったからです。前にも書きましたが、私は大学時代の2年間を沼津で過ごしあと、大学3年からの2年間をこの清水で過ごしています。学校組織こそ違えど、星野さんも同じ場所で過ごした一時期があったことを知り、一気に親近感が増しました。

折戸は、清水港を囲うように海に突き出た三保半島という半島のちょうど根元に近いところにありますが、私はさらに半島のさきっぽのほうの三保というところに住んでいました。羽衣の松という観光名所があり、天女がここに下ったという伝説があるところです。

そういえば、折戸にあるこの母校の片隅に、何かの石碑か銅版かが置いてあったような記憶があります。それにもしかしたら、商船高等学校時代のことが書いてあったのかもしれません。それにしても、城ヶ崎海岸でたまたまみつけた歌碑の歌詞を書いた人が、同じ場所で学んでいというのは、どういうご縁なのでしょうか。さらに星野さんのことを知りたくなり、いろいろ調べてみることにしました。

望みどおり、商船学校に入った星野さんですが、それからが苦難の人生のはじまりでした。肺浸潤で学校から休学を告げられ、半年遅れでなんとか卒業。戦後の混乱の中ながら、日魯漁業(後のニチロ、現・マルハニチロ食品)に入社。遠洋漁業の乗組員となります。念願の船乗りになった喜びはひとしおだったでしょう。ところが、それからまもなく、今度は腎臓結核で右の腎臓の摘出……。術後が思わしくなく、船乗りになるのを断念して島に戻るはめになります。

病床で海を眺めながら過ごした、4年の療養生活は苦しかったようです。しかし、その療養生活のおかげで、生涯の妻、朱美さんに出会うことになります。筏(いかだ)八幡宮という古い神社が星野さんの本家だったそうですが、朱実さんは旅順工科大学教授のお父さんとともに戦前、満州へ渡り、戦後帰国。星野さんが島に戻っていたこのころには、ここで暮らしていました。星野さんとは、遠縁で子どもの頃から互いを知っていたのだそうです。

本家の社務所の大広間に手回しの蓄音機があって、娯楽の少ない島では若者のたまり場だったとのこと。その頃から、星野さんは詩や小説を書き始めていたようですが、朱美さんも典型的な文学少女だったらしく、やがてふたりはひかれ合うようになります。

病気で療養中の星野さんですが、詩作の傍ら、かたっぱしから音楽雑誌などの懸賞曲に応募し始めます。生活費を稼ぐためです。そして、昭和28年(1953年)、投稿した「チャイナの波止場」が入選。初めてのレコードが出されることになります。長く暗いトンネルを抜け、ようやく明るい日が射してきたのです。

その頃、星野さんと朱美さんはすでに熱烈なる恋愛関係にあったようです。しかし、朱実さんが東京の文化放送に就職することになったため、星野さんが作詞家として上京するまでの2年間、300通余りの恋文が島と東京を行き交うことになります。

そして、作詞家としての仕事にある程度めどがたってきた、星野さん。上京後、昭和33年(1958年に)ついに朱美さんと結婚。星野さん33歳、朱美さん27歳のときの慶事です。さらに、「思い出さん今日は」(島倉千代子)のヒットで日本コロムビア専属の作詞家になるなど、めでたいことが続きます。

その後の星野さんは、朱美さんの内助の功もあって、大作詞家としての道をひたすら上り詰めていきます。星野さんが作った歌で発売されたものだけで3800曲といいますから、すごい数です。

とはいえ、それからも、心筋梗塞や腹部大動脈瘤と何度も大病に見舞われた星野さん。人生も病気も「一進一退」の繰り返しです。昭和43年(1968年)の水前寺清子さんによる大ヒット曲、「三百六十五歩のマーチ」は、そうした自分の七転び八起き人生を唄ったものだそうで、星野さん自身、自分の信条が一番詰まった歌だったと述懐していらっしゃいます。

「一日一歩。三日で三歩。三歩進んで 二歩さがる」。そういう人生を送る星野さんのそばには、いつも、愛妻、朱実さんがいました。

しかし、平成6年(1994年)。星野さんが69歳のとき、突然朱美さんが逝ってしまいます。くも膜下出血で急逝されたということで、63歳。これから楽しい老後を二人で過ごそうというときです。

69歳とはいえ、まだまだ作家魂を燃え上がらせて活動的に作詞をしていた星野さんですが、最愛の妻の死に、もう二度と作詞はできないだろうというほどの痛手を負います。

実は、ここいらのことは、星野さんの自伝「妻への詫び状(日経BP社)」という本に書かれているそうなのですが、すいません。私はまだこれを読んでいません。ですが、その内容があちこちのサイトに紹介されているので、これらをもとに以下にまとめてみます。

星野さんがそんな失意の中から立ち上がり、再び歌を作り始めるようになったきっかけは、あの結婚前に奥さんと交わした300通を越える手紙なのだそうです。

奥さんがまだ生きていらっしゃたある日のこと。星野さんが「僕らのあの手紙、いつか一冊の本にしたいね」と話したのだそうです。すると、朱美さん、「あれはもうありません。すべて焼きましたから」と答えたそうです。それを聞いてかなり落胆した星野さん。

しかし、実はその手紙が焼かれないでそのまま保管されていることを、朱美さんの死後知らされます。星野さんの子供さんが、「そんなに簡単に物を捨てる人じゃない。きっとどこかにしまってあるはず」と信じ、それを見つけ出したのです。奥さんの死後2年ほどが経っていました。

星野さんは、その手紙を読み返すことで、再び歌を作ろうという気力が蘇ってきたそうで、そして「焼かれることなく我が家に眠っていたこの恋文の束は、彼女が僕にくれた最期のプレゼントになった」と自伝に書かれているそうです。まさにあの世からのプレゼントです。

それからというもの、星野さんは、それを大事に箱に入れ、折に触れて彼女からの手紙を一通ずつ読み返すようになります。鞄に入れて、旅先で読むこともあり、それを読み返すたびに、涙が止まらないことも。そして、「僕よりもずっと“詩人”じゃないか……」とつぶやかれたとか。

スピリチュアル的な観点からみると、もしかしたら、奥さんは死後、落胆する星野さんを見て、立ち直ってもらいたく、子供たちにかつてのラブレターが見つかりやすいように仕向けたのではないか、と思うのです。子供さんたちの枕元に立ち、お父さんが探していた手紙は、家の中のどこかにあるよ…… と啓示したとか。

実際にそんな話があったなんてどこにも書いてありませんが、その手紙類はクローゼットの奥のほうにしまってあったということです。あちらに行ってからも愛する旦那さんを見守り続け、落胆する彼をみてなんとか立ち直らせたい。そう願い、子供たちに手紙のありかをささやいた、としても不思議ではないように思えます。

星野哲郎さんと奥さんの朱美さんにまつわるお話で私が知りえたのはここまでです。なかなか素敵なお話だと思いませんか? 本当はもっと、いろんなドラマがあったのではないかと思うので、今度ぜひ「妻への詫び状」、買って読んでみたいと思います。ちなみに、このお話、2006年に舞台化までされたようです。再演はないのでしょうか……

しかしそれにしても、やはり石碑を残すだけの大業を成し遂げた人だけのことはあるなあ、と改めて思う次第。生涯3800曲というのもすごいことですが、星野さんが生み出した数々の名曲は、あの城ヶ崎海岸の歌碑と同様、ほかにもきっと多くの場所で人目にふれていることでしょう。

奥さんが残した300通の手紙というのも読んでみたいものです。そういえば、私にも亡き妻が残した大量の手帳があることを思い出しました。整理しなければならないと思っているのですが、なかなかその気になれません。でも、星野さんご夫婦にあやかって、いつかは取り出してみたいと思います。そこにはもしかしたら、あの世からのプレゼントがあるかもしれませんから。

![img1161[1]](http://psycross.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/img11611-293x300.jpg)