梅雨も半ば、というか、沖縄はもう既に梅雨明けとのことで、本土でも夏がもうすぐそこまで来ている感があります。

とはいえ、まだまだ梅雨前線は活発なようで、先日は激しい雨が降ったばかりです。ここしばらくは、外出時に傘が手放せない日が続くことでしょう。

我が家の傘立てには、だいたい10本ぐらいの傘があり、このほか折り畳み傘も3~4本くらいあるようです。このうち、自分で使う傘はだいたい2本、折り畳み傘も1本くらいで、残りはタエさんの所有物、もしくは彼女の父母の遺品です。

家族構成にもよりますが、平均的なお宅では、だいたいどこの家庭でも、少なくとも5~6本くらいは傘があるのではないでしょうか。しかしそのうち、自分が使う傘の数となるとかなり限られてくるのでは。皆さんはいったい自分で使う傘を何本お持ちでしょうか。

ネットで統計的な平均データを調べてみると、一番多いのは、やはり普通の傘2~3本、折り畳み傘1~2本程度のようです。

「1本あれば十分」という人も多いようですが、その多くは男性で、女性は1本では足りないという人が多いらしい。

普通の傘は洋服に合わせて4~5本。折り畳みも気分で3~4本を使い分け、日傘も数本、というのが普通。そのときの気分に応じた色やデザインを選んでいるうちに自然に増えていた、という人も多いようで、傘もファッションの一つと考えている女性が大多数のようです。

一方で、男性には傘に関するこだわりは少なく、雨に濡れずにすめば何でもいい、また、傘は持って行かずに出先で雨が降ったら、買ってしまう、という、ズボラ派な人も多いかと思われます。私自身もそれほどのこだわりはありませんが、着て出る服装に合った傘を使いたい、という気分だけはあります。もっとも、常用傘が2本ではその要求に応える術はありませんが…

この傘、難しい漢字では「簦」とも書くようです。言うまでもなく、上から降下してくる雨を防護する目的の用具のことで、頭部に直接かぶって使う用具である「笠」と区別されます。現代においては、雨や雪などの降水時に体や持ち物を濡らさないために使うほか、夏季の強い日射を避けるために使います。

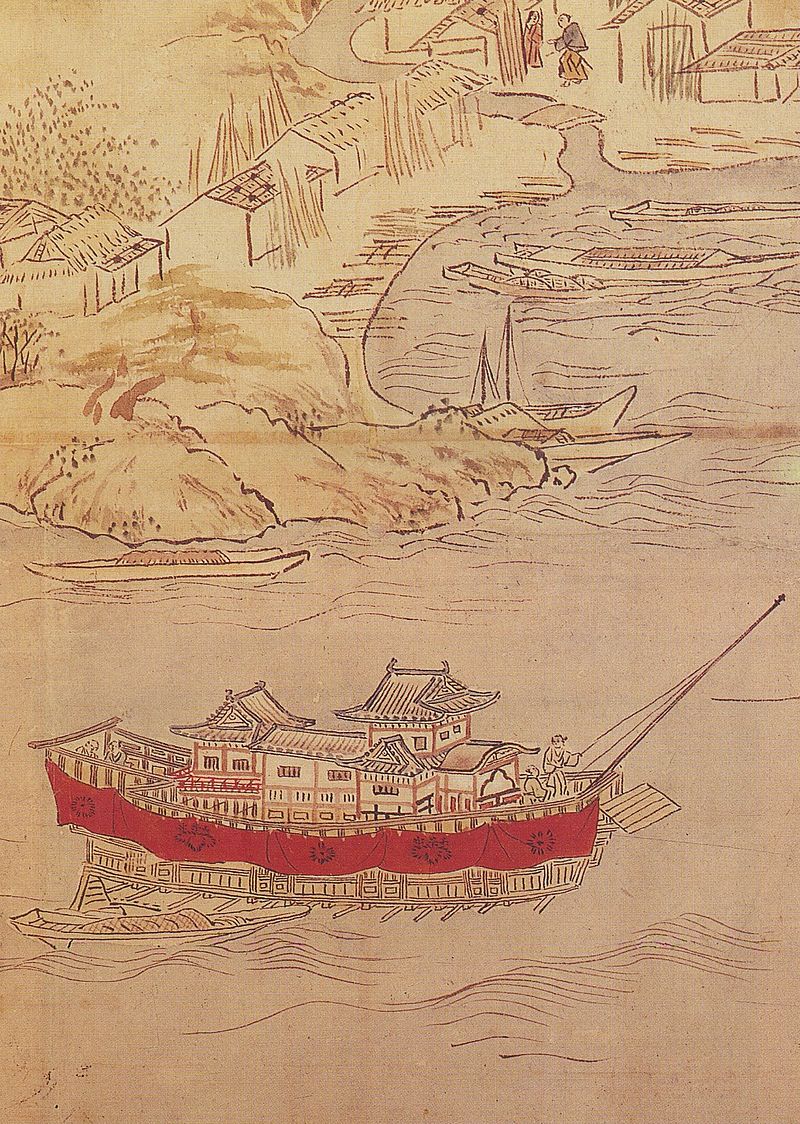

歴史的には欽明天皇の時代552年(欽明天皇13年)に、百済(くだら)の聖王の使者が、手土産にと持参した外来品が最初の傘だそうです。百済とは、古代の朝鮮半島南西部にあった国家で、聖王(せいおう)は、百済の第26代の王です。この当時、日本はまだ伝説の王女、卑弥呼が統治していたといわれるヤマト政権時代であり、そんな時代から傘はあったのか、と改めて感心する次第です。

ただ、このころの傘はまだ、主に日射を避ける「日傘」として用いていたようで、その後雨の多い日本独自の気象に沿った構造的進化も見られ、降水に対して使うことが多くなっていったようです。

上述のとおり、古来、日本では「かさ」とは「笠」を指し、直接頭にかぶるものでした。ところが、朝鮮からの輸入品はこれとは別に「傘」と称すようになり、これは「さしがさ」を意味します。

傘の文字を見ればわかるとおり、八の字の下に縦棒があり、これは頭にかぶるものではなく、柄(え)を持って雨を防ぐ道具であることを意味します。柄は「がら」とも読み、このことから、当初は「がらかさ」と呼び、これが「からかさ」となり、時代が下るにつれて単に「かさ」と呼ぶようになっていきました。

「かさ」に「唐」の文字をあて、「唐傘(からかさ)」と呼ぶ場合もありますが、これは唐茄子や唐辛子と同様に、外国からの舶来品であることを示す際に使う名称です。

現在の日本語では、使う目的によって雨傘、日傘と呼んで区別します。また、日本の伝統的な工法と材質で作られたものを和傘、西洋の伝統的な工法と材質で作られたものを洋傘と呼ぶ区別もあります。

頭上を防御するための傘を広げることを「さす」といいますが、「刺す」ではなく「差す」が正しい使い方です。もともと頭にかぶる笠を指していたため、「笠をかぶる = 傘をかぶる」といっていましたが、これが変じて「傘をこうむる」となり、やがては「こうもり傘」と呼ばれるようになったという説もあります。

もっともこれはかなりゆがめられた俗説で、実際には、ペリーが来航した際、持ち込んだ洋傘を「その姿、蝙蝠(こうもり)のように見ゆ」と比喩したことから、こうした呼び方が生まれたようです。

この「蝙蝠」という漢字。漢字テストで書けと言われても書ける人は少ないでしょうが、その字義を調べてみると、「蝙」の「(扁)は平たい、(虫)は動物」で、「蝠」が「へばり付く動物」の義で、「飛ぶ姿が平たく見え、物にへばりつく」というコウモリの生態から来ています。

「かはほり」、「かはぼり」とも呼ばれていたようで、これは「加波保利」と書きます。元々は、「蚊(カ)、屠(ホフリ)」で、これは、コウモリが蚊を大好物にしている生態からきています。古来、俳句では蚊食鳥(カクイドリ)とも呼ばれ、「かわほり」の呼称とともに夏の季語でもあります。

蚊を食すため、その排泄物には難消化物の蚊の目玉が多く含まれており、それを使った四川料理に「蚊の目玉のスープ」というメニューがあるというもっともらしい話があります。

コウモリのたくさんいる洞窟で蚊を食べるコウモリの排泄物を採取し、それを水で洗うと小さな眼玉だけは、固いキチン質なので消化されずに残ります。それを裏ごしで集めてスープ仕立てとすると、これが風味といいコリコリとした食感といい絶品だというのです。

が、実はこれは同様の製法で作られた蚊の目玉の漢方薬、「夜明砂(ヤメイシャ)」のことではないかといわれています。これを湯に浸して服用しますが、その薬用湯のことを「夜明菜心湯」、「夜明谷精湯」といい、これが四川料理と間違われたのではないか、というのが実のところのようです。

コウモリ(蝙蝠)は、脊椎動物亜門哺乳綱コウモリ目に属する動物の総称で、鳥の形をしていますが、哺乳類に分類されています。ネズミが飛んでいるように見えることから、別名、天鼠(てんそ)、飛鼠(ひそ)とも呼ばれ、全世界に約980種程がいます。その種数は哺乳類全体の4分の1近くを占め、ネズミ目(齧歯類)に次いで大きなグループとなっています。

極地やツンドラ、高山、一部の大洋上の島々を除く世界中の地域に生息していますが、これだけ、世界の至るところに生息できるようになったのには理由があります。

恐竜の栄えた中生代において、飛行する脊椎動物は、恐竜に系統的に近い「翼竜」と恐竜の直系子孫である鳥類がほとんどでした。この鳥類は現在の鳥類とは異なり、諸説ありますが、いわゆる始祖鳥のようなものだったと考えられています。

ところが、中生代の終わりごろに地球に大隕石が衝突したことが原因となり、恐竜とともに翼竜は絶滅し、始祖鳥のような恐竜由来の鳥類も系統が途絶えました。これにより、飛行する脊椎動物という生態系ニッチ(ある生物が生態系の中で占める位置)には幾分か「空き」ができました。

ここに進出する形で哺乳類から進化したのがコウモリ類であるといわれています。コウモリが飛行動物となった時点では、鳥類は既に確固とした生態系での地位を得ていたため、コウモリはその隙間を埋めるような形での生活圏を得ました。鳥類は樹上や空間をテリトリーとするのに対し、哺乳類は地上がその住処です。コウモリはその中間の世界に生息することができ、これがコウモリが世界中に普遍的に存在する理由、というわけです。

コウモリは南極以外の全大陸に分布し、さらに海洋島にも広く分布しますが、他の哺乳類でこれほど他地域に生息するものはありません。クジラなどを除けば哺乳類のほとんどが、陸上動物であり、世界に広まったのは大陸移動による各大陸の分裂が原因です。

時間的にも空間的にもその広がりが大きく制限されてきたのに対し、コウモリ目は鳥類同様に翼による飛翔能力を持ち、海などによって遮られた場所でも自由に移動できました。哺乳類のように大陸移動による広がりを待たずして全世界に散らばることができたため、これほど多くの種が蔓延することになったわけです。

ところが、コウモリの直系の祖先にあたる動物や、コウモリが飛行能力を獲得する進化の途上過程を示す化石は未だに発見されておらず、そのご先祖様がネズミだったのかリスだったのか、あるいはもっと別のものだったのか、という点は明らかになっていません。

恐らく彼等は樹上生活をする、何等かの小さな哺乳類であったであろう、という推測だけであり、この小動物が前肢に飛膜を発達させることで、樹上間を飛び移るなど、活動範囲を広げていき、最終的に飛行能力を得たと思われます。そういう意味では、ムササビやモモンガのような動物がコウモリの先祖だったのかもしれません。もっとも現在の生物学的分類では、ムササビやモモンガはネズミやリスの仲間ですが。

確認される最古かつ原始的なコウモリは、アメリカ合衆国ワイオミング州の始新世初期(約5200万年前)の地層から発見された化石に見られます。この時期には既に前肢は翼となっており、飛行が可能になっていたことは明白です。ただ、化石から耳の構造を詳細に研究した結果、反響定位、いわゆるレーダーの能力を持っていなかったことが判明し、コウモリはまず飛行能力を得たのちに、反響定位能力を得たことが分かっています。

コウモリは、グライダーのように滑空するムササビやモモンガとは違い、翼をもち、多くの鳥類と同様、羽ばたきながら完全な飛行ができます。鳥類に匹敵するほどの完璧な飛行能力を有する哺乳類はコウモリのみです。前肢が翼として飛行に特化する形に進化していますが、コウモリの翼は鳥類の翼と大きく構造が異なっています。近くでコウモリを見たことがある人はおわかりでしょうが、鳥類の翼は羽毛によって包まれているのに対し、コウモリの翼は飛膜と呼ばれる伸縮性のあるゴムのような膜でできています。

この飛膜はその人差し指以降の指の間から、後肢(後ろ足)の足首までをカバーしており、腕と指を伸ばせば、文字通りコウモリ傘のようになって広がり、腕と指を曲げればこれを簡単に折りたたむことができます。洞窟中で、自分の飛幕にくるまってミノムシのようにぶら下がっているのを見たことがある人も多いでしょう。

実はこれは、コウモリは鳥と異なり、後ろ足は弱く、立つことができないためで、休息時や睡眠をとるときは後ろ足でぶら下がる以外に方法がないためです。ただ、いつも後ろ足でぶら下がっているだけではなく、前足の親指には爪があって、この指でぶら下がることができ、これによって排泄などもできます。また、場合によってはこの指と後ろ足で、地上を這い回ることができます。

コウモリが超音波を用いたレーダー能力を持っていることは良く知られています。その能力は、前述のとおり反響定位(エコーロケーション)といいます。自分が発した音が何かにぶつかって返ってきたもの(反響)を受信し、その方向と遅れによってぶつかってきたものの位置を知る能力のことです。

各方向からの反響を受信すれば、周囲のものと自分の距離および位置関係を知ることができ、音による感受法でありながら、音を聞くだけの受動的な聴覚よりも、むしろ視覚に近い役割を担っています。コウモリは口から間欠的に超音波の領域の音を発して、それによってまわりの木の枝や、虫の位置を知ります。虫を捕らえる直前には、音を発する頻度が高くなります。

我々人間のような哺乳動物は目に入る光によって、対象が何であるかを知ります。光は伝達速度が速く、到達距離が長く、波長が短いので、素早く遠くから多量の情報を得るには適しています。ところが、光が遠くまで届くのは空気中のことであって、水中では、光は強く水に吸収されるので、100m先も見通せません。また土中ではそもそも光は通りません。

このため、夜や水中など、光が十分に利用できない条件下では、通常の動物は遠くの敵や餌の情報をキャッチできません。しかし、コウモリは音波を使うことで、遠方にいる彼らの情報を得ることができます。

音は水中では空中よりはるかに速く伝達します。空気中での音の伝達速度は340m/s程度ですが、水中では1,500m/s近くに達し、土中ではさらに速くなります。また、波長が短いほうが、跳ね返ってきたときに得られる情報量が多いので、高い音ほど有用であり、人の可聴域以上の音、すなわち超音波が用いられるわけです。

種によって異なりますが、コウモリは主に30kHzから100kHzの高周波の超音波を出し、その精度はかなり高く、ウオクイコウモリのように微細な水面の振動を感知し、水中の魚を捕らえるものまでいます。目の前の獲物だけでなく、次の獲物の位置も先読みしながら最適なルートを飛んでいるといわれています。

コウモリの存在する地域における夜行性の昆虫やカエルなどは、このコウモリの発する超音波をとらえて、見つからないようにする器官を備えているものすらいます。コウモリの餌のひとつであるガの中には、コウモリの発する音を聴くための耳をもち、コウモリの反響定位音をとらえると、羽を閉じてストンと落下するなどの回避行動をとるものがいるといいます。

日本で一番よく見られるコウモリは「アブラコウモリ」と呼ばれ、体長5cmほどの小さいコウモリです。その重さはわずか10gほどしかなく、その小さな体を活用し、民家の隙間から侵入してきます。暖かな住宅を好んで天井裏などを巣にしてしまうため別名イエコウモリとも呼ばれています。

同じく天井裏などに住むヤモリは「家守」とも書かれるほどで、あまり人間に危害を加えることもないため、それほど毛嫌いされることはありません。ところが、このアブラコウモリはいわゆる害獣として嫌われることも多く、日本のほぼ全域で目撃・被害があります。

基本的に冬は冬眠をし、春から秋が活動期になりますが、特に真夏には活動が活発化になり、繁殖期にあたるこの時期には1度に3匹ほども出産します。雀などに比べれば声は比較的小さく、また夜行性であるため昼間はおとなしくしています。このため、巣があることに気付かない家庭も多く、気がついたら何年も住みついていて100匹以上天井裏にコウモリがいたという事例もあります。

同じ場所に大量の糞をしますから、いつのまにやら天井から糞が染み出してきたり、乾燥した糞が空気中に飛散して感染症を引き起こすといったこともあります。また、コウモリ自体にノミやダニなどが寄生していることが多いので布団などに侵入し二次被害を与える事例も多くあります。コウモリは狂犬病のウイルスを持っている可能性もあります。日本では1956年(昭和31年)以降の狂犬病の発症例はないので、あまり心配はありませんが、用心するにこしたことはありません。

このように人に多くに被害を与え危険な生物と思われがちなコウモリですが、蚊だけでなく、蛾やゴキブリといった虫も餌としており、農家にとっては「益鳥」とみなす人も多いようです。

また鳥獣保護法により保護されており、無許可での殺処理が禁止されています。このため、その駆除のためには、生息範囲や侵入口などを十分に調べた後に追い出しを行い、二度とコウモリが戻って来ることができなくなるように侵入口を塞ぐ施工をすることが基本です。それゆえ、こうした狭い出入り口を見つけ、駆除にあたるのが得意なコウモリ駆除の専門業者、という様態が成立し、各地に多数存在します。

日本では、このアブラコウモリを含めて約35種のコウモリが確認されています。移入種を除く約100種の哺乳類のうち、約3分の1に当たり、約4分の1に当たるネズミ目24種を抑えて、最多の種数を擁しています。また、近年は琉球列島の島々に固有種が発見されているとのことです。

この中にはアブラコウモリのような、嫌われ者もいるわけですが、個々の種についてみれば、個体数が少ないと判定されているものもあり、多くの種がレッドデータブック入りとなっています。

特に、森林性のコウモリについては、その生活の場である自然の広葉樹林と、それ以上に、住みかとなる樹洞ができるような巨木が極めて減少しており、棲息環境そのものが破壊されつつあるようです。洞穴に生活するものは、集団越冬の場所などが天然記念物となっている場所もあります。

ただ、日本ではコウモリを専門とする研究者が少なく、その実態が必ずしも明らかになっていないようです。彼らの生活そのものも、未だに謎が多い部分が多いそうです。ユビナガコウモリという集団繁殖する種などについては、もしかしたら季節的に大きな移動を行っているのではないか、といわれていますが、具体的な習性については、現在研究が進められつつある段階といいます。

コウモリの文化的な面をみていくと、日本では、アブラコウモリのように嫌がられる種もいますが、歴史的にコウモリを嫌忌する、といった伝統はないようです。中国では、コウモリ(蝙蝠)の「蝠」の字が「福」に通ずることから、幸福を招く縁起物とされ、また「蝙蝠」 (biānfú) の音が「福が偏り来る」を意味する「偏福」 (piānfú) に通じるため、幸運の象徴とされています

百年以上生きたネズミがコウモリになるという伝説もあり、長寿のシンボルとされており、このため、日本もこうした中国の影響をうけてきたようです。西洋の影響を受ける明治中期ごろまでは日本でもその影響で縁起の良い動物とされており、日本石油(現:JXエネルギー)では1980年代初頭まで商標として用いられていました。

また福山城のある「蝙蝠山」を由緒とする広島県福山市の市章はコウモリをあしらったものであり、長崎のカステラ店福砂屋などはコウモリを商標としています。さらに、使用例は少ないようですが、コウモリの家紋も存在します。

キューバでも蝙蝠を家紋とした例があったようで、絶滅した先住民タイノス(タイノ族)族はコウモリが健康、富、家族の団結などをもたらすと信じており、同地で創業した世界的ラム酒バカルディのロゴマークに採用されています。

昭和40年代に流行った、アニメの黄金バットや、アメリカンコミックが発祥のバットマンのように正義のヒーローのモチーフとして扱われることもあります。昔の仮面ライダーでは、蝙蝠男という悪役がいましたが、平成版の仮面ライダーシリーズにおいてはコウモリを模したヒーロー、「仮面ライダーナイト」、「仮面ライダーキバ」などが登場しています。

このように、日本人にとってコウモリとはそれほど悪いイメージがある動物ではないようです。

ところが、欧米、とくにヨーロッパでは嫌われものであることが多いようです。これは、コウモリの中には吸血種もいることから、この部分だけがクローズアップされたためです。吸血鬼の眷属、あるいはその化身として描かれるようになったコウモリですが、その中でも象徴的に描かれるのが、映画や舞台にもなった吸血鬼ドラキュラです。

怪力無双、変幻自在、神出鬼没で、コウモリだけでなく、ネズミ、フクロウ、ガやキツネ、オオカミなどを操り、嵐や雷を呼び、壁をトカゲのように這うことができる怪物です。オールバックの髪型で夜会服にマントを羽織っており、その鋭い牙で美女の首に噛みついて血をすするその姿は、吸血コウモリの姿を模したものと言われています。

しかし、実際に他の動物の血を吸う種(チスイコウモリ)はごくわずかです。たいていは植物(主に果実)や虫などの小動物を食べます。そもそも吸血性のコウモリは中央アメリカから南アメリカにかけてのみ分布しており、ヨーロッパには生息していません。

こうした吸血コウモリの情報がヨーロッパに伝わったのも、ヨーロッパ人の新大陸進出後のことで、コウモリが悪者扱いされるようになったのも、比較的最近のことといえます。

このほか、天使が背中に白い鳥の翼を持つとされるのに対し、いわゆる「悪魔」は背中にコウモリの翼を生やしている姿で描かれることが多いようです。肌が紺色、あるいは黒や赤色で、目は赤く、とがった耳、とがった歯を有する裂けた口を持ち、頭部にはヤギのような角を生やし、矢印みたいに鋭く尖った尻尾を持ちます。そしてとがった爪の付いた黒い翼は悪魔のシンボルであり、その特徴のほとんどがコウモリを模したものとわかります。

その昔、「グレムリン」という妖精?の映画がヒットしましたが、こちらも現代版の悪魔といえ、そのモデルはおそらくコウモリではないでしょうか。

一方、コウモリは日本ではあまり悪者のイメージがありません。が、「強者がいない場所でのみ幅を利かせる弱者」の意で、「鳥無き里の蝙蝠」という諺があります。織田信長はこれをもじって、四国を統一した土佐の大名、長宗我部元親を「鳥無き島の蝙蝠」と呼びました。

これは信長が初めて例えたのではなく、平安時代の歌からの引用です。平安末期の歌人和泉式部の歌には、コウモリについて歌ったものが多く、その中に「人も無く 鳥も無からん 島にては このカハホリ(蝙蝠)も 君をたづねん」という歌があり、これからとったもののようです。人も訪れず、鳥もいないこの島では、君を訪れるのはコウモリぐらいのものだろう、といった意味でしょう。

長宗我部元親は、土佐の国人から戦国大名に成長し、阿波・讃岐の三好氏、伊予の西園寺氏・河野氏らと戦い四国に勢力を広げました。しかし、その後織田信長の手が差し迫り、信長の後継となった豊臣秀吉に敗れ土佐一国に減知となりました。豊臣政権時の天正14年(1586年)、秀吉の九州征伐に嫡男の信親とともに従軍し、島津氏の圧迫に苦しむ大友氏の救援に向かいました。

しかし、12月の戸次川の戦いで四国勢の軍監・仙石秀久の独断により、島津軍の策にはまって敗走し、信親は討死ましした。信親が戦死した後、英雄としての覇気を一気に失い、家督相続では末子の盛親の後継を強行し、反対する家臣は一族だろうと皆殺しにしたといいます。信親が死んで変貌する前までの元親には家臣の諫言や意見には広く聞き入れる度量がありましたが、愛息の死後はそれまでの度量を失い、家中を混乱させたままこの世を去りました。

信長が、「鳥無き島の蝙蝠」に例えたとおり、このように晩年の元親のイメージはあまりいいものではありません。「鳥無き里の蝙蝠」の諺があまり良い意味に使われないのはこのことも関係があるようです。

このほか、コウモリを悪者にした逸話に、イソップ寓話の「卑怯なコウモリ」というのがあります。

昔々、獣の一族と鳥の一族が戦争をしていました。 その様子を見ていたずる賢い一羽のコウモリは、獣の一族が有利になると獣たちの前に姿を現し、「私は全身に毛が生えているから、獣の仲間です。」と言いました。一方、鳥の一族が有利になると鳥たちの前に姿を現し、「私は羽があるから、鳥の仲間です。」と言いました。

その後、鳥と獣が和解したことで戦争が終わりましたが、幾度もの寝返りを繰り返し、双方にいい顔をしたコウモリは、最後には鳥からも獣からも嫌われ仲間はずれにされてしまいます。双方から追いやられて居場所のなくなったコウモリは、やがて暗い洞窟の中へ身を潜め、夜だけ飛んでくるようになった、というものです。

この寓話からは、いつも八方美人で、何度も人にウソとついては世を渡っている輩は、やがては誰からも信用されなくなる、という解釈ができます。

秘密保護法やら共謀罪やらを、その都度、都合のいいことを言って人を騙し、無理やり自分の都合の良い理屈を押し通してきた、どこかの国の政治政党と似ており、こうした連中はやがて信用されなくなるに違いありません。

が、別の見方では、獣と鳥の戦争に巻き込まれなかったコウモリ一族は、その後洞窟の中で安泰に暮らすことができるようになったわけです。これは、状況に合わせて豹変する輩は、しばしば絶体絶命の危機をも逃げおおす、という解釈もできるわけで、悔しいけれども、今の政治状況に似ていなくもありません。

その洞窟が、ニッポンという名の狭い国でないことを祈るばかりですが…

片や、オーストラリアにも良く似たストーリーの「太陽の消えたとき」というおとぎ話が伝わっており、こちらの話の結末は少し違っています。

この話では、カンガルーを大将とする動物たちと、エミューを大将とする鳥たちが大戦争を繰り広げます。動物からも鳥からも仲間扱いされていなかったコウモリは、どちらかの勝利に貢献すれば仲間にしてもらえると考えました。最初は鳥が優勢だったので、コウモリは得意のブーメランを武器にして鳥の味方をしました。

ところが、しばらくすると動物が盛り返したので、コウモリは動物側に寝返ります。やがてカンガルーとエミューの一騎討ちになりますがが、お互いに争いが馬鹿らしくなっており、仲直りしようということになります。コウモリは勝ち負けがなくなったことにがっかりして洞窟に帰っていきました。

こうして平和は戻りましたが、今度は太陽が昇らなくなるという大事件が起こります。太陽は争いを繰り広げる鳥と動物に呆れ果てて、空に顔を出すのをやめてしまったのです。動物と鳥たちは太陽が帰ってくるよう知恵を絞りましたが、誰一人としてその方法が思いつきませんでした。

しばらくしてトカゲが、コウモリに頼めば何とかしてくれるのではないかと提案します。カンガルーとエミューからの懇願を受けたコウモリが、地平線に向かって3度ブーメランを投げると、太陽は再び顔を出しました。そして、それ以来動物と鳥は恩を忘れず、朝日の出る頃にコウモリを見かけても、いじめたりしないようになった、とのことです。

我が国にも、四方の大国にブーメランを投げ、世界中の人々の信頼を獲得できるコウモリのような指導者が現れてくれるのを祈るばかりです。