そろそろ夏休みという学校も多いようです。我が家のお隣からも、賑やかな子供たちの声が聞こえるのは、休みに入った親戚の子たちが泊りがけで遊びに来ているからでしょう。

子供たちにとってはこれからが夏本番なのでしょうが、今年は早々と梅雨が明け、先週までの猛暑もあったことから、もうそろそろ夏も終わりでもいいじゃん、という気になってしまっているのは私だけでしょうか。

そういえば、おとといぐらいからヒグラシが鳴き始めており、そのもの悲しげな声を聴いていると早、秋が来たかと勘違いしてしまいます。秋の季語にもなっているそうなので、本当にそうだとすればグッドタイミングなのですが、天気予報を見る限りではまだまだ暑い夏はこれからも続きそうです。覚悟しておきましょう。

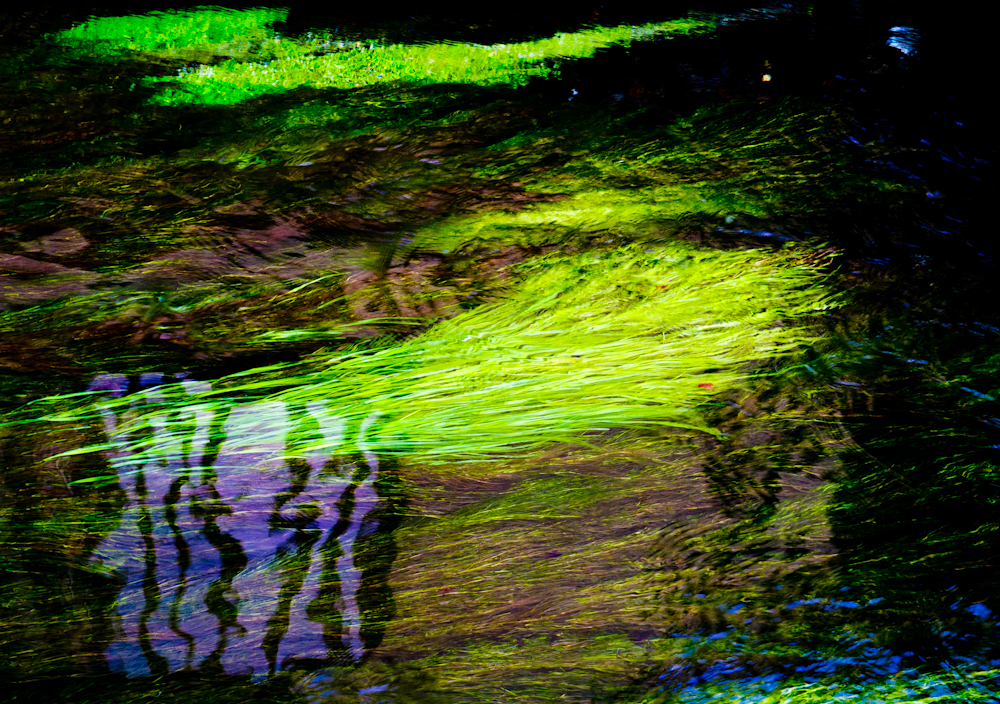

ところで、夏休みといえば、海や川での遊び、夏の川といえば、なんとなく河童を思い浮かべてしまいます。そして、今日は「河童忌」ということで、故芥川龍之介の命日のようです。

つい先日発表になった芥川賞の創立のゆえんにもなった大作家であり、小学校や中学の教本にも必ずといっていいほどその作品が出てくるだけに、知らない人はいないでしょう。

無論、私もその名は良く知っており、若いころにその短編をよく読んでいました。中でも杜子春や地獄篇、羅生門といったおどろおどろしい作品群は、先鋭小説というよりも「怪奇物」に間違いなく、こうした不思議の世界を鮮やかにみせてくれる芥川龍之介は、文学作家と呼ばれる作家のなかではどの作家よりも好きでした。

しかし、若くして自殺した、という事実以外には、意外にこの人がどんな人物だったのかを良く知りませんでした。なので改めて調べてみたのですが、すると、あぁこんな人だったんだということや、その死にまつわる話にもこれまで知らなかったことが多くわかり、少々驚いています。

例えば、その自殺は睡眠薬によるものだったとまことしやかに語られていますが、実は青酸カリではなかったかという話もあるようであり、また、その死の直前には一度自殺未遂をしていることなどもわかりました。

また、作家としてデビューする前には、英語の教師だったということも知りませんでしたし、しかもその英語を教えていたのは海軍の学校だったこと、さらにはその作家としての研鑽を積む過程においては、同じく文豪といわれる夏目漱石に師事していたことなども知りませんでした。

なので、この芥川龍之介がどういう人だったのか、なぜ若くして自ら命を絶つという過程に至ったのかということを、改めてここでも整理してみたいと思います。

まず、芥川龍之介という名前ですが、私はこれはペンネームだとばかり思っていましたが、これは本名です。龍之介の「龍」は、彼が辰年・辰月・辰日・辰の刻に生まれたことに由来してつけられたそうです。

ただし、「芥川」という姓は実母の「フク」の結婚前の名前であり、父親は、新原敏三といい、周防の国の生まれで、幕長戦争においては長州藩兵士として戦闘に加わり重症を負うなど、幕末・維新の動乱を生きた人でした。

従って龍之介も本来はこの新原姓を名乗るはずでした。しかし、龍之介が生後7ヵ月のとき、この母のフクは精神に異常をきたしたそうで、このため龍之介は東京市本所区小泉町(現在の墨田区両国)にある母の実家の芥川家に預けられ、伯母のフキに養育されることになります。

このとき、実父の敏三は、存命でしたが、家業の牛乳販売は好調だったものの、これと並行して営もうとした牧場経営がうまくかず、大正7年ごろには牧場を手放すなど事業縮小を余儀なくされていました。

しかし、妻の発狂により、手元に龍之介を置いてもおけず、泣く泣く妻の実家へ預けましたが、のちに龍之介が芥川家の養子になるまで、息子を取り戻そうと苦心していたようです。

しかし結局敏三が折れる形で事態は決着し、敏三もその後再婚して、その後は父親として龍之介の前に現れることもほとんどなかったようです。が、後年、龍之介は「点鬼簿」で、この実父の敏三を作品化しています。

その後、11歳の時に母が亡くなり、翌年にフクの実兄で、叔父の芥川道章の養子となり芥川姓を名乗ることになりました。この芥川家というのは、江戸時代には士族の家柄であり、代々徳川家に仕えていましたが、雑用・茶の湯などを扱う「お数寄屋」であり、いわゆる「茶坊主」を代々拝領していた家でした。

そういういわば芸術関係には造詣の深い家柄であり、代々の主人もまた芸術・演芸を愛好していたため、芥川家の家中には江戸の文人的趣味の文物が数多く残っており、龍之介もこうした古い事物に触れながら成長したようです。

龍之介が生まれたのは、1892年(明治25年)の3月1日のこと。雛祭り生まれの私とは誕生日が二日違いの魚座であり、妙に親近感を感じてしまいます。

生まれたのは、東京市京橋区入船町8丁目で、これは現在中央区明石町にあたり、すぐ側を隅田川が流れ、近くには築地本願寺があって、現在ではこのほかのランドマークとしてはかの渋沢栄一が設立した聖路加国際病院があります。

父の新原敏三は前述のとおり牛乳屋を営んでおり、この店は、京橋区入船町にあって「耕牧舎

」という名前でした。経営拡大に手腕を揮い、各所に支店を設け、のちに新宿(!)に牧場を営もうとしましたが、失敗。龍之介がフクとの間に長男として生まれたのは、そんなころのことだったようです。

龍之介の上には姉が2人いました。しかし、長姉は、龍之介が生まれる1年前に6歳で病死しており、フクが発狂したのはあるいはこの娘の死と関係しているかもしれません。

精神疾患は遺伝しないという医者も多い一方で、こうした遺伝要因と環境要因の相互作用によって発症する可能性もあると指摘する医者もいて、とくに思春期のストレスなどがこの環境要因になることなどが取沙汰されており、もしかしたら龍之介もこの母親の遺伝によりその晩年(といっても36歳ですが)に精神的に不安定になっていたのかもしれません。

龍之介は養家芥川家から府立三中に通わせてもらい、その後一高、東京大学に進んでいますが、前述のように、戸籍上の正しい名前は「龍之介」であるにもかかわらずこうした学校関係の名簿類での記名は「龍之助」になっているそうです。

養父母が自分の子供として育てるときに、前の新原家の因縁を断ち切りたかったのかもしれず、新たにこの名前を名乗らせようとしたのかもしれません。しかし龍之介自身はこの「龍之助」という名前を嫌っていたそうで、大学卒業後の後年は本名の龍之介で通しています。

学生時代の龍之介は秀才だったようです。江東尋常小学校を出た後に入った府立第三中学校の卒業の際には、「多年成績優等者」の賞状を受けており、その後に入学した第一高等学校第一部乙類への入学においては、中学での成績優秀者は無試験入学が許可される制度の適用を受けています。

この高校時代の同期入学生には、後年劇作家として有名になる「久米正雄」、日本共産党の幹部となり、戦前の共産党を牽引した「松岡讓」、文学者で俳句のアララギ派の指導的存在となる「土屋文明」、渋沢栄一の4男で自らも実業家となり田園調布などの開発で活躍した「渋沢秀雄」など、昭和前期の日本を牽引した蒼々たる文化人たちがいました。

さらには、のちに龍之介と同じく文豪として知られるようになり、文藝春秋社を創設した実業家でもある「菊池寛」も龍之介の同級生であり、そして、のちの法学者で京都帝国大学の教授となる恒藤恭(つねとうきょう)もおり、この二人はその後の龍之介の生涯において無二の親友となりました。

とくに恒藤恭とは仲がよかったようで、第一高等学校が全寮主義であったため、その寄宿寮に入った二年次に龍之介と同室になっており、これがきっかけで親交を深めるようになったようです。その後互いが結婚後も家族ぐるみで交流を続けるなど、生涯にわたって親密な関係を保った人物です。

島根県の松江市の出身で、文学者を志望して上京し、東京都新聞社の文芸部で記者見習をしながら苦学して第一高等学校に合格しており、その後は京都帝大にも入学しています。

しかし、京都帝大では、文科から法科へ進路変更しており、この理由について恒藤は後年、芥川との交流の中で自身の能力の限界を知った、と述べています。

京都帝大卒業後は、母校で教鞭をとるようになり、「刑法講義」「刑法読本」といった法律関係の著書を出版していますが、その内容が赤化思想だとして、このころから右傾化の一方を走る政府当局の目に留まるところとなり、著しい弾圧を受けるようになります。

1933年(昭和8年)には、ついに斎藤内閣の鳩山一郎文相が、この当時の小西重直京大総長に滝川の罷免を要求するに至りますが、京大法学部教授会および小西総長はこの要求を拒絶。しかし、文部省は滝川の休職処分を強行したため、この休職処分と同時に、京大法学部では教授31名から副手に至る全教官が辞表を提出して抗議の意思を示しました。

これがいわゆる「滝川事件」と呼ばれる思想弾圧事件です。これを契機として、京都帝大の学生の中にも激しい反ファシズム運動が生まれ、これは東京の東京帝大にも飛び火し、全国的な運動になる兆しをみせますが、政府当局の弾圧は厳しく、結局はこれらの抵抗もむなしく終わり、太平洋戦争への突入を阻止することはできませんでした。

恒藤恭は京都帝国大学辞任後、菊池寛から文藝春秋社に誘われますがこれを断り、大阪商科大学(後の大阪市立大学)の講師となり、その後は学長まで上り詰めています。

マルクス、エンゲルスの唯物史観をも批判的に摂取した「恒藤法哲学」とも称される独自の法哲学を構築したとのことで、哲学の世界では有名な人だそうです。1957年(昭和32年)に市立大学長を辞任。その9年後の1966年には文化功労者として表彰されましがた。翌1967年(昭和42年)に79歳で亡くなりました。

さて、こうした昭和の前半において活躍した多くの文化人と知り合い、その高校時代を楽しく過ごした龍之介ですが、1913年(大正2年)には、東京帝国大学文科大学英文学科へ進学しました。

この東京帝大の英文学科というのは、この当時一学年で数人のみしか合格者を出さないといわれるほどの難関であったそうで、このことからも龍之介の俊才ぶりがうかがわれます。しかし、東洋文学ではなく、英文学を選んだというのは私も意外でした。のちの彼の作風には西洋の空気はみじんも感じられないからです。

あるいは、そういう「西洋もの」も書いているのかもしれませんが、私の中には芥川龍之介といえば、中国の古典を翻案することで有名な作家というイメージがあります。

しかし、専攻は英文学といいながらも、東京帝大に入学後に入るとすぐに活発な文芸活動を始めます。帝大在学中の1914年(大正3年)2月には、一高で同期だった菊池寛や久米正雄らと共に同人誌「新思潮」を刊行。

そして得意の英語力を生かし、「柳川隆之助」の筆名でアナトール・フランスの「バルタザアル」、イエーツの「春の心臓」のなどの和訳をこの中に寄稿しています。この「新思潮」はわずかこの8ヶ月後に廃刊になっていますが、この間、自らの処女小説となる「老年」もここで発表しており、これが作家活動のスタートとなりました。

1915年(大正4年)10月、代表作の「羅生門」を初めて「芥川龍之介」名で「帝国文学」という雑誌に発表。このとき、級友で後に児童文学者になる「鈴木三重吉」の紹介で夏目漱石の門下に入りました。

ちなみに、この鈴木三重吉は、1896年(明治29年)に広島県広島尋常中学校に入学しており、これは私の母校である現在の「広島県立広島国泰寺高等学校」の前身であり、先輩ということになります。

東京帝大卒業後には広島に帰り、教師となる傍ら活発な創作活動を送り、1917年(大正6年)からは、有名な児童文学誌「赤い鳥」に力を入れ始め、この中で、龍之介の遺作であり代表作でもある「蜘蛛の糸」などを紹介しています。

昭和10年に亡くなっていますが、その三重吉の13回忌にあたる1948年(昭和23年)から、「鈴木三重吉賞」が創設され、これは芥川賞ほど有名ではありませんが、現在も全国の優秀な子供の作文や詩に賞が贈られています。

この鈴木三重吉が紹介した漱石と龍之介が親密な関係にあったということは、あまり知られていないようです。それもそのはず、そもそも二人の出合いは、漱石が亡くなるわずか一年ほど前の1915年(大正4年)のことで、そのきっかけは、このころ龍之介が発表した「鼻」を漱石が激賞したことだったようです。

このとき既に文豪として知られていた漱石に褒められたことによって、若き芥川龍之介は作家として歩んでい行こうと決意したともいわれており、その後も漱石に何度も手紙を出して色々と創作上のアドバイスを受けるとともに、身の上相談までしていたようです。

1915年といえば、漱石はこの3月、京都へ旅行し、そこで胃潰瘍のために5度目の入院をしています。ちょうど「道草」の連載を開始したころで、このころから糖尿病にも悩まされ始めており、1910年(明治43年)に初めて胃潰瘍で入院し、その療養のため訪れた修善寺で死にかけて以降、続く不調によって悩まされていた晩年の時期です。

にもかかわらず、漱石は親身になって龍之介の相談に乗ってやっていたようで、後年芥川は後々までこの漱石の優しさを忘れることができないと人に話しています。

漱石はやがて胃潰瘍が悪化し、翌年の1916年(大正5年)の12月にこの世を去っていますが、この師・夏目漱石の葬儀の際、龍之介は同じく漱石の門下で、のちに小説家となる江口渙と共に受付を務めています。

この江口渙の父の江口襄は陸軍の軍医で、東大医学部で森鴎外と同期だったそうで、このときの漱石の弔問には森鴎外も来訪しており、鴎外の名刺を龍之介自らが受け取っているそうです。何の接点もなさそうな、龍之介と森鴎外がこんなところで顔を合わせていたとは驚きです。

1916年(大正5年)、龍之介は、東京帝国大学文科大学英文学科を20人中2番の成績で卒業します。卒論は「ウィリアム・モリス研究」だそうで、これは19世紀イギリスの詩人で、デザイナーもやっていた人のようです。

マルクス主義者でもあり、政治にも関わっていたようで、このように多方面で精力的に活動し、それぞれの分野で大きな業績を挙げたといいます。「モダンデザインの父」と呼ばれ、「ファンタジー」の創始者ともされているといいますから、龍之介の作品の中にもこの「ファンタジー」という新しい分野への反映がみられるのかもしれません。

龍之介はこのあと、海軍の「機関学校」における英語教官に就任しています。前任の英語教官で、この職を長く勤めていた「浅野和三郎」が辞職したため、知人の英文学者たちがその後釜に推薦してくれたからと言われていますが、同じく英文学者でもあった夏目漱石の口添えがあったともいわれています。

海軍機関学校とは、日本海軍の機関科に属する士官を養成するために、戦前に設立された軍学校です。1878年(明治11年)に海軍兵学校附属機関学校として横須賀に発足しましたが、その三年後に海軍機関学校となりました。

1887年(明治20年)には、再び海軍兵学校に吸収されたため廃止になりましたが、1893年(明治26年)に再興され、このとき鎌倉に学校校舎が建てられており、このためここの教員に採用された龍之介もその勤務のために鎌倉に移り住んだようです。

旧帝国海軍は、その範を英国海軍に置いており、その軍事面での指導のために多くのイギリス人教師を招聘しています。その関係から英語教育にも大変熱心であったようであり、この機関学校でも英語教師を必要としていたのでしょう。

ちなみに(また脱線しそうなので早めにやめますが)、龍之介の前任の英語教官であった浅野和三郎なる人物は、心霊研究に傾倒し、こののちその一人者といわれるようになった人です。

この前年の1915年(大正4年)に、和三郎の三男が原因不明の熱病になり、多数の医者に見せても回復せず半年をすぎていましたが、三峰山という女行者にみてもらったところ、いずれ快癒するだろうとの予言を受け、実際、その通りに息子が回復したといいます。

驚いた和三郎は、もっとも実践的に心霊研究を始めようと考えるようになったといい、これが海軍機関学校の教師の職を辞する契機になったといわれています。

その後1923年(大正12年)3月、「心霊科学研究会」を創設し、この会は現在に至るまでも継続し、活動を続けています。この人物の話にはこのほかにもいろいろ面白い逸話がありそうなのですが、また長くなりそうなので、今日はやめにしておきましょう。

こうして、龍之介は海軍機関学校の嘱託教官となり、英語教員としての教鞭を執るようになりますが、そのかたわら創作に励み、翌年には初の短編集「羅生門」を刊行しています。その後もこの教員時代に短編作品を次々に発表し、この年の暮れには第二短編集「煙草と悪魔」を発刊。

1916年(大正7年)の秋には、慶應義塾大学文学部での講師にどうかという話があり、履歴書まで出したようですが、結局これは実現しませんでした。

こうした他の学校への転出を模索していことからみても、この海軍機関学校の教官というのはあまり面白いとは思っていなかったようで、その証拠に、入校からわずか一年後の1917年(大正8年)には、客外社員ながら大阪毎日新聞社に入社しています。

社員といっても、単に新聞への寄稿が目的だったようで、日々の仕事のために出社するという義務はなかったようです。このため機関学校も辞職したわけではありません。

あいかわらず教師としての職はつまらなかったものの、新聞に掲載されるからということで文学の創作には本格的に腰を入れるようになっていきました。

生活にもゆとりが出て、作家としても自立できると踏んだためか、この二年後の1919年(大正8年)に龍之介は結婚をしています。そのお相手は、友人の姪でした。龍之介と同じ府立第三中学校の同窓生で、同じく東京帝大にも進み、ここでは農学部に在籍していた「山本喜誉司」の姉の娘、「塚本文(ふみ)」がその人です。

ちなみに、この山本喜誉司は帝大卒業後には、三菱合資会社に入社し、社長の岩崎久彌から海外での農場経営の任務を与えられ、中国北京で綿花事業に携わった後、コーヒー栽培事業のため、ブラジルに派遣され、ここの日系ブラジル人社会で活躍した農業家です。

戦後混乱期のブラジル日系人社会をまとめた人物で、現地では「天皇」とまで云われた実力者となり、今日でもブラジル日系人社会で知らない人はいないほどの人なのだそうです。

実は、この山本家と芥川家は近所同士だったようで、家族ぐるみで交流があったために子供のころから龍之介は山本家によく遊びに出かけていたようです。このころの山本家には、海軍将校に嫁いだ喜誉司の姉が、夫に戦死されたため娘を連れて実家に戻ってきており、この海軍軍人の遺児が、塚本文でした。

文は、龍之介より8才年下ですから、龍之介が山本家に遊びに出かけ始めたころには、まだ小学校の生徒だったことになります。どうやらこのころからこの美少女に惹かれていたようで、しかし、大人になるまではそのことをおくびにも出しませんでした。

しかしそんな龍之介が、具体的な行動に出るのは大学を卒業する24才のころのことで、このとき彼は友人の山本喜誉司に彼女への好意をほのめかすような手紙を出しています。その後、文にも求婚の手紙を出したところ、彼女も龍之介に好意を持っていたらしく、これにOKの返事を出します。龍之介27歳のときのことでした。

こうして龍之介は東京帝大を卒業後、約2年4か月務めた機関学校を退職し、この年(1919年(大正8年))の3月に文子と結婚。機関学校のあった鎌倉から、実家のある東京府北豊島郡滝野川町、現在の北区田端に帰りました。

1921年(大正10年)には毎日新聞の海外視察員として中国を訪れ、北京を訪れた折には、のちの中華民国の学者で思想家の「胡適」と会い、中国における自署の検閲の問題などについて語り合っており、この海外旅行のことを綴った「上海遊記」などの紀行文を書いています。

ところが、この旅行後から龍之介は、次第に心身衰えさせ始め、神経衰弱、腸カタルなどの病気を次々と得るようになっていきます。1923年(大正12年)には湯河原町へ湯治に赴いて療養しなけらばならないほど悪化し、作品数も徐々に減っていきます。

この頃から彼の作風には「私小説」的な傾向が出てきており、この流れはその後の死を予想させる「歯車」「河童」などの作品へと繋がっていきます。

この「歯車」とういう作品は、「僕」と語る主人公が義兄の幽霊に悩まされる話で、「僕」が心理的な迷路の中でさまよい、もがき苦しむ様子が書かれており、このころの龍之介の疲弊した病的な神経そのものを描写したものではないかといわれています。

「河童忌」のゆえんともなった、「河童」のほうも、ある精神病患者が語る物語という形式で書かれており、ある日河童に出会った主人公が河童の国に迷い込み、この河童の国の「社会問題」に向き合うハメになるという話です。

その社会問題というのは、実はこの国では人間社会とは逆に合法であり、売春はもとより中絶も普通に行われており、しかもガスで安楽死させられた河童の肉を食用にすることもOKという異常な世界であり、あげくの果ては、自殺まで肯定されているという世界でした。

その後、人間の世界に戻った主人公は、この河童の国にいた時代を振り返り、彼らの存在が人間よりもっと「清潔な存在」と振り返り懐かしむというオチになっています。

この作品は龍之介が当時の日本社会、あるいは人間社会を痛烈に風刺、批判したという評価がある一方で、この年に自殺した晩年の龍之介自身の心象風景を表したものではないかとも言われています。

その死に至るまでのことをこの後書いて行こうと思いましたが、既に文面はかなりの量を越しているため、その後のことはまた明日書いていこうと思います。しばしの中断、ご容赦ください。