先日、宮崎駿監督の映画、「風立ちぬ」に関連して主人公の堀越二郎の設計した飛行機についての記事を書きました。

しかし、この中で書き切れなかった話があり、それはこの映画の中で出てきた三枚もの羽根を持つ複葉機のことでした。映画の中では堀越二郎が夢の中で見た飛行機という設定でしたが、これは実在の飛行機です。

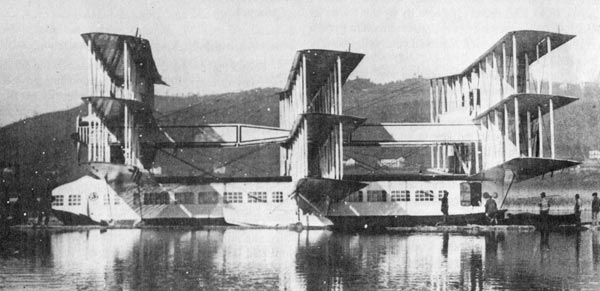

イタリアの「カプローニ Ca.60 トランスアエロ」という飛行艇で、100名もの乗客を乗せて大西洋を横断する計画の下に、イタリアのカプローニ社という飛行機製造メーカーによって造られたものです。

飛行艇というだけあって、水上から離発着します。この当時としては他に類をみないほど巨大であり、8基のエンジンと、前後三列に三葉の主翼を持ち、合計9葉もある主翼のあるその姿は飛行機とは思えないほどで、大きなな櫓(やぐら)を並べたその下に列車を取り付けたような不思議な形をしています。

こんなものが本当に飛んだのかな、と思ったのですが、案の定、実用化には至らず、試作機が造られ試験飛行が行われたものの、ごく短い飛行をするにとどまりました。

1921年3月4日のことであり、イタリアのマッジョーレ湖という場所で乗客60人分に相当する重量を積載したこの飛行機は、離水には成功したものの、機体はわずか60フィート(約18メートル)の高さまで上昇しただけで、その後すぐに墜落してしまいました。

機体は衝撃で破壊され急速に浸水し、数分で湖の底に沈みましたが、幸いなことにパイロットは脱出に成功したため死傷者は出なかったそうです。試作機だったため、同型機はなく、この沈んだものが世界で唯一の機体でした。

しかし、失敗はしたものの、まだ航空機の黎明期に近い時代に、100人もの乗客とともに大西洋を横断することのできる飛行機を開発するという野心的な試みは、世界中の飛行機開発者に夢を与え、その後の長距離旅客機の開発のための礎となっていきました。

宮崎駿監督もまた、その壮大なプロジェクトに惹かれ、この飛行機とこれを造った技術者を映画の中で登場させたのでしょう。

この飛行機を作ったのは、風立ちぬの中にも出てくる、その名も「カプローニ」という実在の人物であり、第一次世界大戦において、たくさんの発動機を持つ大型爆撃機で成功した経験を持っていました。第一次大戦は、カプローニ Ca.60の試験飛行の三年前に終結しており、彼は今度はこの大戦での経験を活かして、民間の大型機を作ろうとしたのです。

しかし、初飛行は失敗に終わったため、カプローニは機体を回収し、これを修理して試験続行をしようとしたようです。が、実際に修理に着手する前に火災が発生しこの世界唯一の試作機は焼失してしまったといいます。

従って残っているのは写真と設計図だけということになります。しかし、カプローニ社はこうした爆撃機や民間航空機開発で蓄えた技術力を活用してその後は大躍進し、1930年頃には、自動車・船舶用エンジンの生産など事業の多角化に成功し、イタリア有数の企業に発展していきました。

第二次世界大戦時にも、イタリア軍や枢軸国向けの中型・大型機の生産を行いましたが、この頃になるとカプローニ社の中核となる航空機部門は、フィアットやマッキなどの国内他社と比較しても、すでに時代遅れの感は否めないようになり、次第に競争力を欠いていきました。

このため、戦後には劇的に進歩した航空機業界の中で販路を失い、これに伴って多くの部門は1950年ころ閉鎖されてしまいました。

しかし、その一部のグループは生き残り、戦後はオートバイの開発・製造などを行っていましたが、やがては資金不足に陥り、1983年に同国の航空機メーカーである「アグスタ社」という会社に吸収されました。

ちなみに、現在日本の警察庁や多くの県警が導入している、タービンエンジン双発のヘリコプター「A109」はこのイタリアのアグスタ社の製品です。

救助用に警察庁が導入しているほか、富山県警、静岡県警、新潟県警、広島県警、福島県警、三重県警、兵庫県警、北海道警、宮城県警、島根県警などなどに導入され、現在日本の警察で最も多く運用されている外国製ヘリコプターです。

カプローニ社は消滅してしまいましたが、その技術力は継承され、それが今も日本の空を守ってくれているわけであり、その会社がかつて開発した飛行機を日本の映画監督の宮崎駿さんが取り上げたということに、不思議な縁(えにし)を感じます。

このカプローニ社による、大西洋をも渡れるような巨大な旅客機を開発するという夢は、こうして潰えてしまいましたが、その後も同様に大型の飛行艇を造る試みはヨーロッパ各国で続けられ、その一つがドイツで具現化しました。

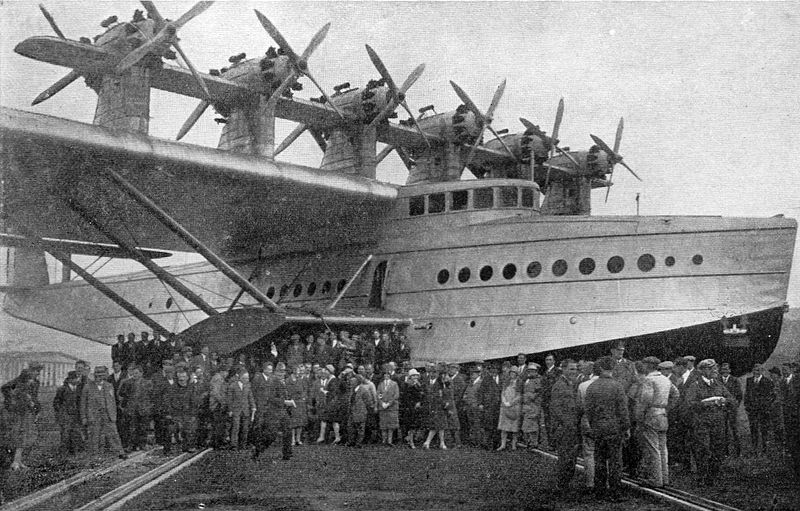

「ドルニエDo X」という巨大な飛行艇が1929年(昭和4年)に完成しており、これはドイツのドルニエ社が製造した旅客用飛行艇であり、このころ流行っていた飛行船による大西洋航路の旅客輸送に代わる、「空の豪華客船」として鳴物入りで登場したものです。

この当時世界最大の重航空機で、設計はツェッペリン飛行船も担当したクラウディウス・ドルニエという人物で、ドルニエ社の創業者でもあります。このドルニエ社は、大戦前には大型の旅客機製造で成功し、その機体はルフトハンザ等、多くのヨーロッパの航空会社で用いられました。

また、戦争中には爆撃機の製造にも従事し、そのひとつの「バトル・オブ・ブリテン」は、大戦後期にイギリス空軍の夜間爆撃に対抗する夜間戦闘機として活躍しました。

戦後、ドイツの航空機生産は禁じられてしまいましたが、ドルニエはスペインやスイスに拠点を移しながら、航空コンサルティングサービスなどを提供することで苦境をしのぎ、1954年に禁が解かれると、小型の輸送機を製造してこれを成功させ、のちにはフランスのメーカーとの合弁でジェット戦闘機の開発も行いました。

しかし、1985年、ダイムラー・ベンツグループに統合され、現在はその航空機部門となっています。

このドルニエ社が製作したDo Xは、都合3機が製造され、うち2機はイタリアからの発注だったといいます。機内にはダイニングルーム、寝室、喫煙ラウンジ、バーを備え、高級カーペットを敷きつめ中央サロンまである豪華仕様を誇ったそうです。

600馬力のカーチス社製のエンジンを12基をも搭載し、各エンジンは2基一組で流線型のカプセルに収められ、下の写真を見てわかるように各エンジンは補助翼で結ばれていました。

このため機関士は飛行中でもエンジン関係の作業を行うことができたそうですが、実はこのエンジンは冷却や点火のばらつきが多く、12基のエンジンの調子をそろえることが難しかったため、こうした工夫により飛行中も付きっきりで調整を行う必要があったのでした。

こうしたエンジンの出力不足等から、試験飛行当初から500m以上への上昇は困難なことがわかり、このため低高度飛行を余儀なくされ、期せずして世界最初の「地面効果翼機」となりました。

地面効果翼機というのは、地表ないしは水面から数十センチ~数メートルほどの高度で航行し、これによってこれより高い位置を航行するよりも高い揚力を得ることができる飛行機のことです。プロペラで発生させた気流を分流して機体下部へ噴出して浮揚力を得る、ホバークラフトと同じようなものといってよいでしょう。

高い場所を飛ぶことはできませんが、その翼と地面もしくは水面との間の「圧力」が揚力に変換されるため、翼が小さくても高い揚力を得ることができ、また機体が重くなっても航空機に準じる速度で航行することができます。

余り知られていない飛行機ですが、普及はしなかったものの、第二次世界大戦頃から現在に至るまでも研究・開発が行われており、民間用・軍用として少なくない数の機体が製造されているそうです。

こうした飛行機の開発にとくに熱心だったのが、ロシアであり、「エクラノプラン」という実用機が作られ、冷戦時代には、大型かつ高速展開可能な輸送戦力として長期にわたってカスピ海沿岸部に配備されていたそうです。

西側諸国では、「カスピ海の怪物」という俗称で呼ばれており、外側の翼を切り落とされた航空機のようにしか見えないこの機体は、アメリカの諜報機関によって発見され、その昔かなり話題になりました。

このエクラノプランは、数百km/hの高速が出せ、最大100t以上の貨物を積載できたといい、約120「隻」がソ連海軍に導入される計画が立てられたそうですが、重量が大きい割には強度がそれほどでもない船舶用アルミ合金で造られていたため、強度不足が指摘されていました。

このため、試験機では度重なる補強工事が行なわれたといい、試験飛行にこぎつけた段階からも事故が多かったそうです。

しかし、こうした困難を経ながらも、一応この飛行機は艦隊配備までこぎつけました。

ところが、専用の浮きドックなどの特殊施設も用意する必要があり、運用コストが莫大になる事が予想されたため、結局、稼動可能なものは4隻ほど建造されただけで終わり、一応軍用輸送機として使われたことはあったようですが、すぐに廃役となり、現在使われているものはありません。

ただ、重量物を運べる高速機というアイデアには、ロシアだけではなく各国とも未だに固執しており、日本においても1990年代に船舶技術研究所(現海上技術安全研究所)が研究を行っていたということです。もしかしたら将来的にはもっと研究が進み、東京オリンピックごろには案外と東京湾を飛んでいるかもしれません。

さて、ドイツで開発されたドルニエDo Xのほうですが、乗員10名、正規の乗客150名、そして、なぜだかよくわかりませんが、密航者9名を合わせて169名を乗せたそのデモフライトは、1929年に実施され、大評判を呼んだといいます。

その後、この飛行艇は、当時通常の飛行機でも困難といわれた大西洋横断飛行も成功させましたが、やはりエンジントラブルなどの問題点が多く、結局イタリア以外の航空会社から注文を受けることは無く、完成した3機以外には造られることはありませんでした。

その後、そのうちの一機がベルリンの航空輸送博物館に収蔵されましたが、第二次世界大戦中、1945年のドイツ空襲によって破壊され、ドイツ国内には現存する機体は一つも残っていません。

イタリアから注文のあった2機は、予定通り納入され、イタリアの民間航空会社がこの2機を使った運用を開始する予定であり、投入予定の航路も決まっていたといいます。

が、やはりエンジントラブルなどの問題があっためか実際には運行されませんでした。このため、イタリア空軍によって実験的な任務を与えられましたが、その結果からも実用性が低いと判断され、実験が終了すると、2機とも解体されてしまいました。

このため、現存するドルニエDo Xはひとつも残っていません。が、北海道の新千歳空港ターミナルビル一階に復元模型が展示されているそうです。そういえば昔出張でよく北海道へ行ったときに見たような覚えがあります。

こうしてイタリアもドイツも大型の飛行艇の実用化には失敗してしまいました。ただ、第一次世界大戦において、機動力の高い飛行機は実戦に用いられて大活躍し、海上だけの運用しかできない艦船に代わって大躍進を遂げていきました。

とはいえ、その活動範囲は陸の上空や陸地周辺に限られており、このためカプローニやドルニエのような航続能力の高い飛行機によって太平洋や大西洋を横断することには、依然各国とも大きな魅力を感じていました

このため、このイタリアやドイツで培われた技術を流用して、1930年代初め頃からは新たな飛行艇開発が各国で始まるようになりました。

こうして、多くの飛行艇の開発が成功するようになり、1930年代の中ごろには、まず地中海横断路線が実現し、その後北米から南米に向かう航路も開発され、ここに旅客機として飛行艇が投入されるようになりました。

まさに1930年代は飛行艇の黄金時代の幕開けであり、飛行艇こそがこの時代の大型機の主役でした。その最大の理由のひとつは、この当時にはまだ、大型機を滑走路で運用する際の着陸の衝撃に耐えうる強度の降着装置、つまり脚とタイヤの製造に関して高い技術がなかったためです。

そもそも、機体の大型化に対して複数の降着装置でもって対処するという思想がなく、この点、飛行艇であれば、着水時の衝撃は機体底部の全面で受け止めることができ、降着装置は不要でした。

こうして、アメリカではパンアメリカン航空が、南米路線用に「シコルスキー S-42」という飛行艇を導入して成功させ、やがて太平洋路線に対してもマーチン社が「マーチン M130チャイナクリッパー」という飛行機を開発したため、これが採用され、実用路線へ投入されました。

初めて大西洋路線に進出したのは、ボーイング社であり、「ボーイング314」という4発の大型飛行艇を就航させましたが、この飛行機の内装もまた豪華なことで有名であり、誰もがアメリカ・ヨーロッパ間の快適な空路の旅を満喫できたといいます。

一方、ヨーロッパにおいても、イギリスが「ショート・エンパイア」という飛行艇の初飛行に1936年成功し、この機体を使ってイギリス本国からエジプトを経由してアフリカやインド、香港までの路線を開設し、「日の沈むことが無い」大英帝国を築き上げるために貢献しました。

ハリソンフォード主演のアドベンチャー映画、「インディージョーンズ」にはこうしたこの当時の飛行艇がいくつか登場したかと思います。ご記憶の方も多いのではないでしょうか。

このころになると、日本でも「九七式飛行艇」という飛行艇が開発されていますが、この飛行艇は、軍用だけでなく民間用にも転用され、当時の統治領であったサイパン島などへの空路に使用されていました。

そのほかの各国海軍も飛行艇の利点に着目し、連絡・偵察・哨戒・救難・爆撃などの目的で単発から4発の各種の飛行艇を開発するようになり、これらはその後第二次世界大戦においても有用な輸送能力として活用されていくようになっていきました。

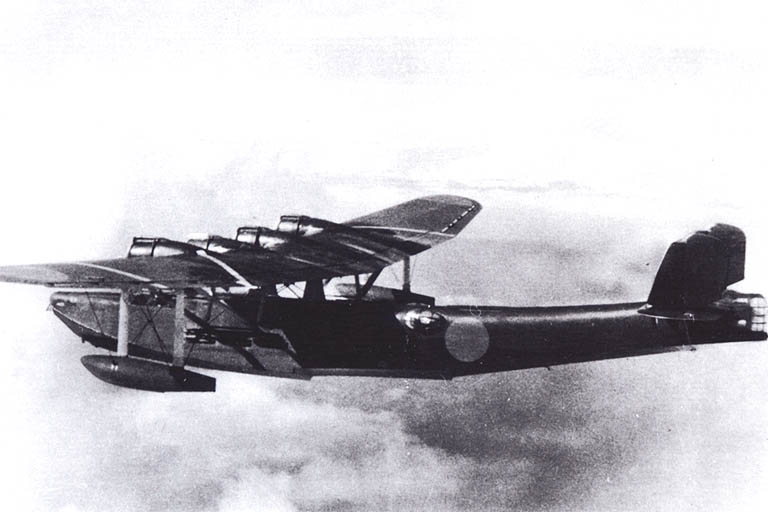

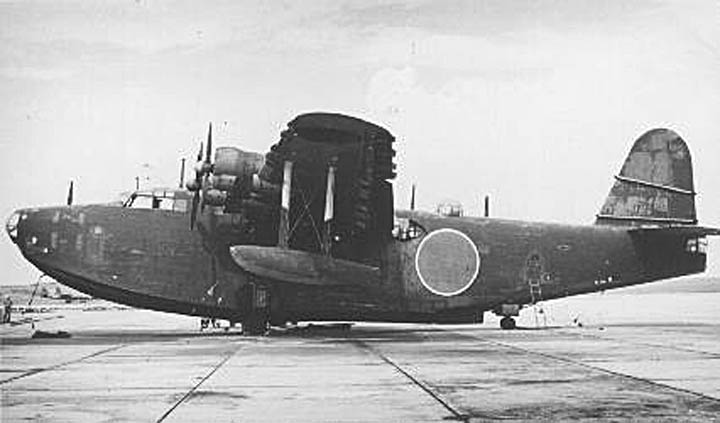

戦時中に、日本海軍が開発した飛行艇に、「二式飛行艇」というのがありましたが、これは「九七式飛行艇」の後継機であり、当時の列強の飛行艇の水準を越えた優秀機だったといいます。

長い翼を持った4発飛行艇で、速度200ノット(370km/h)という高速時でも魚雷2発を搭載することができ、攻撃過加重状態(爆弾・弾薬などを積んで重くなる)でさえも航続距離は約5000kmに達したといいます。

それまで国内にあったどの飛行艇よりもすぐれ、当時諸外国が有した飛行艇の水準をはるかに上回る性能を持っていました。通称は「二式大艇」でしたが、輸送型は「晴空」と呼ばれていました。

この飛行艇を開発した「川西航空機」は、九四式水上偵察機、九七式飛行艇、二式飛行艇、紫電改などの数々の海軍用航空機を製造し、特に水上機や飛行艇の機種に定評を持っていました。

創設者の川西清兵衛は、明治29年(1896年)神戸の実業家27人を発起人として毛織会社を設立(日本毛織)。加古川沿岸に工場を建設して毛布製造をはじめたところ、戦時景気で軍用毛布等の売上が伸び、巨利を得ました。

この資金を元手に明治40年(1907年)、兵庫電気軌道(山陽電気鉄道の前身)を創業し、神戸と明石、姫路を結ぶ電気鉄道を開業。さらに大正に入ると、日本毛糸紡績会社を設立し、その後も昭和毛糸紡績、共立モスリン、山陽皮革、神戸生糸など多数の関連企業を創設して、いわゆる「川西財閥」を形成しました。

当初、川西財閥は中島飛行機に出資していましたが、やがて中島の技術者を引き抜く形で、1920年に川西機械製作所(神戸市・兵庫)を発足させ、飛行機部を設置。8年後の1928年(昭和3年)に飛行機部が川西航空機株式会社として独立しました。

当初はイギリスのショート・ブラザーズ社と提携し、同社設計の飛行艇、もしくはその改良型を生産していましたが、その後独自の努力によって、川西製飛行艇の決定版とも呼べる二式飛行艇を開発したのでした。

第二次世界大戦終結にともない、GHQ指令によって航空機の製造が中止になったため、川西航空機も航空機を製造できなくなりましたが、1949年(昭和24年)に「新明和興業株式会社」へ社名を変更しました。

その後は航空機で培った技術で民需転換に成功し、天突きダンプ、じん芥車、水中ポンプ、機械式駐車場、理美容機器などの、航空機以外の分野でユニークかつ多彩な製品を持つメーカーとして現在も存続しつづけています。

さらにその後、「新明和工業株式会社」に再度名称変更しており、名高い初の国産旅客機「YS-11」を製造したのもこの会社です。このほか現在も自衛隊の飛行艇、PS-1、US-1、US-2などの航空機を製造しています。

この新明和工業の前身の川西航空機が開発した二式大艇は、最高速度240ノット(444km/h)以上の速度を持ち、これはこの当時の海軍の主力戦闘機、九六式艦上戦闘機(堀越二郎が開発)と同等の速度であり、同時期のイギリスの4発飛行艇サンダーランドの最高速度336km/時と比べると100km/時以上速いものでした。

航続距離もまたすごく、偵察時7400km以上、攻撃時6500km以上であり、いずれも陸軍の大型機であった一式陸上攻撃機やB-17爆撃機の5割増の距離になります。

B-29爆撃機と比べても、航続距離は30%近く長かったといい、無論B-29ほど大型ではありませんでしたが、その技術を流用すれば、日本は十分にアメリカ本土を空爆できるほどの性能を持った大型爆撃機を保有していたことでしょう。

ちなみに、日本帝国陸軍は、「富嶽」という超大型爆撃機の設計製造を川西飛行機のライバル、中島飛行機に命じましたが、戦況が悪化する中、この飛行機の開発は途中でとん挫しています。

二式大艇はさらに、20mm機関砲多数を装備した強力な防御砲火と防弾装甲を持っており、雷撃を容易にするための小型機並の良好な操縦性をも兼ねそろえていたといい、加えて1t爆弾または800kg魚雷2発の搭載が可能であり、中型爆撃機としても使えました。

飛行艇は、陸上機に比べると水面からの離着水のために「船」と「飛行機」の性質を併せ持たねばならず、機体は大きくなりがちで艇底の形状も空気抵抗が大きく、速度において陸上機より不利になりがちです。

しかし、その開発にあたっての海軍側からの要求は、陸上機なみの攻撃力を備え、大航続力をもった高速機という、当時の飛行艇の水準をはるかに超える過酷なものでした。

が、製作担当の川西航空機には、堀越二郎と同じく、東京帝国大学工学部航空学科卒の「菊原静男」という俊英技師がおり、彼が設計主務者に任命され、彼を中心としたプロジェクトチームが設計制作を開始しました。

そして、1939年(昭和14年)9月に第二次世界大戦が勃発、日米の緊張も高まる中1941年(昭和16年)3月に試作1号機が完成し、翌年の1942年(昭和17年)2月に「二式飛行艇11型H8K1」として海軍での制式採用が決定しました。

二式飛行艇には、当時最強といわれた三菱の「火星シリーズ」と呼ばれるエンジンが搭載され、適切なプロペラ設計と細長い主翼に狭い胴体が特徴でした。一般の飛行艇の胴体は、着水時の安定性を考慮し幅広に作られていましたが、本機では空気抵抗を減らすためスリムになり、幅を抑える一方で背の高い独特な形状となりました。

軽量化と強度を両立するため波板構造や零式艦上戦闘機と同じ超々ジュラルミンが採用され、操縦性を良くする親子フラップの採用や、胴体前部下面の波消し装置(通称かつおぶし)が採用され、滑走中に生じる波飛沫を大幅に抑えることに成功しました。

このほかの機内設備としては機体前後部や上部の銃座は大型の20mm機銃に合わせて動力銃座を採用。胴体や主翼に搭載された全14個、合計17080(ℓ)の燃料タンクには、他の海軍機には見られないような防弾カバーが施されました。

索敵や哨戒では24時間近い長距離飛行を行うことから便所や仮眠用のベッド、食品を保管する冷蔵庫も設けられていたといい、無線室も胴体前部と後部の2か所にありました。

唯一の欠点は、防水塗料の粗悪さから水密が不完全だったことで、事故予防のためにも底に溜まった水をバケツで汲み出す作業は欠かせなかったといい、戦争終盤になると機体疲労が進み、水漏れの傾向に拍車をかけたといいます。

太平洋戦争直前に開発が間に合ったことから、戦争に突入するやいなすぐさま各地の戦線に投入されるようになり、大型でありながら高速で充分な防御火器を装備した本機は連合国パイロットから「フォーミダブル(恐るべき)」機体と呼ばれるようになりました。

制式採用直後の1942年(昭和17年)3月4日には、大航続力を生かして3機で真珠湾を再空襲した「K作戦」が実施され、これが二式大艇の初の実戦となりました

しかし、この作戦では、上空の視界の悪さや急遽の灯火管制の為もあり、爆弾は真珠湾内のドックや燃料タンク、停泊中の船舶などの目標を外れて周辺の道路などに落下し、アメリカ側の被害は軽微でした。

その後も高速と航続力を生かしてエスピリッツサント島やオーストラリア本土、セイロン島、カルカッタといった長距離の偵察・爆撃に活躍しました。1944年以降は、既に有効な編隊を組む事すら難しくなっていた日本軍の他の多くの軍用機の中にあって、防御が弱かった一式陸攻などに比べると遥かに連合軍にとって危険な相手であり、これ一機で十分な脅威でした。

B-25ミッチェルやB-17といった米軍大型爆撃機を積極的に追撃して撃墜したという逸話も残っており、その攻撃力から「空の戦艦」などとも呼ばれました。

1943年11月にはP-38ライトニング双発戦闘機3機と40分交戦した玉利義男大尉機が米軍機1機を撃退したものの、その後エンジン2基が停止し、230箇所被弾・1名負傷という状態ながらも無事に帰還したという記録が残っています。

このように頑丈な本機でしたが、戦況が悪化して制空権が奪われ、敵戦闘機の攻撃が増えると、さすがに米軍の最新鋭の戦闘機の速度にはついていけず、足の遅さに加え敵の圧倒的な火力に対して重防御も耐え切れず、消耗していきました。

比較的大型であったため、機体を短時間で退避、隠蔽させることも難しく、基地や水上に置かれたまま空襲で破壊されたものもあったといいます。

さらに川西航空機の生産力が局地戦闘機紫電改に集中したこともあって1943年末の時点で生産数が低下、1944年は二式大艇12型33機・輸送型「晴空」24機、1945年はわずか2機の生産でした。製造に大量の資材を使い、航空燃料の消費も多かったことも、生産打ち切りの一因とされています。

また二式大艇は、長距離の索敵・誘導任務、トラックやラバウルといった孤立した基地への強行輸送・搭乗員救出などを行ったこともあって、成果を挙げると同時に大きな損害も出しています。

補充も望めない中、第五航空艦隊(宇垣纏司令長官)所属の二式大艇はレーダーを搭載して夜間索敵に活躍したそうで、五航艦に所属していた二式大艇隊は、1945年の2月から終戦まで27機・約250名を失っています。

終戦時に完全な状態で残っていたのは二式大艇5機、晴空6機のわずか11機であり、うち8機は終戦から数日で処分、もしくは移動中の事故で失われたため、米軍から機体の引き渡しが通達されたときは、香川県三豊郡詫間の詫間基地に残されていた3機を残すのみとなっていたそうです。

ちなみに、ラバウルからブーゲンビル島へ向かっていたとき、米軍機に発見されて撃墜され、戦死した山本五十六連合艦隊司令長官が最後に搭乗していたのは、この二式大艇ではなく、陸軍の一式陸上攻撃機でした(海軍甲事件)。

そしてこの山本大将のあとを継いで連合艦隊司令長官となったのは古賀峯一海軍大将でしたが、この古賀大将が最後に搭乗したのが、この二式飛行艇の輸送機型「晴空」であり、古賀大将はこれに乗っていて殉職しました(海軍乙事件)。

この飛行の直前、古賀長官の搭乗機は燃料給油中だったそうで、7割方の給油が終わったとき、突然空襲警報があったため、急きょ離陸することになりました。が、折悪しく、熱帯低気圧が付近を通過しており、古賀大将の搭乗機はこの低気圧による擾乱に巻き込まれて墜落しました。

ところが、この空襲警報は誤報であったといいますから、運が悪かったとしかいいようがありません。しかも、このとき通信科・暗号・気象関係員などが搭乗した別の二式大艇も同行していましたが、この僚機もまた熱帯低気圧に巻き込まれてセブ島沖に不時着しました。

搭乗していた乗員は9名は泳いで上陸しましたが、ゲリラの捕虜となりました。このとき彼らは、作成されたばかりの連合艦隊の機密作戦計画書や司令部用信号書、暗号書といった数々の書類を所持していたといい、これらの最重要軍事機密のすべてをゲリラに奪われてしまいました。

この文書はその後、オーストラリアのダーウィンにあるアメリカ海軍基地に運ばれ、そこからブリスベーンに空輸され、ブリスベーン郊外にある連合国軍翻訳通訳部においてアメリカ陸軍情報部より派遣された5人の主席翻訳要員によって翻訳されました。

文書は暗号ではなくプレーンテキストの形態であったといい、翻訳された文書は、ダグラス・マッカーサーのもとへ急送され、マッカーサー通じてチェスター・ニミッツ太平洋艦隊司令長官まで直ちに送り届けられました。

これによって、帝国海軍による陽動作戦はアメリカに筒抜けとなり、その後のマリアナ沖海戦でアメリカ側に勝利を奪われた原因になったといわれています。

さて、終戦になったとき、二式大艇は、全タイプ合計167機以上生産されたうち、残っていたのは3機だけでしたが、そのうちの一機は移動中に不具合を起こして不時着し、島根県中海に海没処理されました。また別の一機の行方はよくわかっていませんが、ほかに残っていた機体同様、解体処理されたと思われます。

ただ、残る一機はアメリカに引き取られ、本土まで送られて性能確認試験が実施されたそうです。その試験飛行においては圧倒的な高性能を見せ、アメリカ側を驚かせたといい、米軍のある指揮官に「飛行艇技術では日本が世界に勝利した」と言わしめたといいます。

その後この機体は試験終了後、長らくバージニア州にあるノーフォーク海軍基地で厳重に保管されていたそうです。が、1959年(昭和34年)に一度返還話がもちあがりました。しかし、このときは日本へ輸送する良い手段が見つからなかったため、米海軍は合衆国内で永久保存の方針を日本側へ伝えたといいます。

しかし、その後、1978年(昭和53年)6月にアメリカ海軍の経費削減で保管終了が決定になり、「日本で引き取る」もしくは「スクラップ」を日本側で選択することになりました。その結果、今はもう営業をしていませんが、お台場にある「船の科学館」が引き取りを表明。この結果、1979年(昭和54年)に日本に返還されることになりました。

整備を経て1980年(昭和55年)7月から展示が開始され、その後も長らく野外展示されていましたが、2011年に船の科学館の休館が決まったことなどから、2004年(平成16年)からは鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地資料館で保管されることとなり、現在もここで野外展示されているそうです。

前述のとおり、この優れた飛行艇に投入された技術は、その後これを製作した川西航空機の後身会社である新明和工業に受け継がれ、新明和はYS-11や飛行艇、PS-1、US-1などの傑作機を作り続けています。

現在、新明和工業の最新鋭機は、US-2という飛行艇ですが、防衛省は2011年、このUS-2について民間転用で必要となる技術情報を開示する方針を固め、これにより新明和は同機をインドやブルネイなどの諸外国への販売を計画するようになっています。

防衛省・自衛隊は、仕様が民間機と変わらないため武器輸出三原則には抵触しないと判断しており、また、武器輸出三原則の定義そのものが2011年12月27日に変更されたため、武器であっても特定の条件および取り決めを満たした国には輸出可能となりました。

それらのことや、この新明和工業が戦後に造りだした優れた飛行艇のことについても書いて行こうかと思いましたが、今日は例によってまた度をすぎた分量を書いてしまっているので、とりあえず、やめにしたいと思います。またの機会をご期待ください。