北陸新幹線が開通しました。

北陸新幹線が開通しました。

首都圏から長野、新潟、富山を経て石川県へと、少々回りくどいルートのような気もしますが、それにもかかわらず2時間半ほどで古都金沢へ行けるとあって、とくに東京に在住の人は新たな旅の選択肢が増えたことを喜んでいることでしょう。

同じく古い都である京都へは2時間15分ほどで行けるようですので、こちらのほうが多少アクセスしやすいとはいえますが、盆地に囲まれた隘地である京都に比べ、金沢は海あり山あり、半島ありで、より盛りだくさんです。今後とも京都の大きなライバルになっていくことでしょう。

実は私もこの金沢には特別な思いがあります。というのも、私の祖先はこの地で代々呉服屋を営んでおり、明治の半ばごろまでは金沢駅前に店を出していました。その後曽祖父の代に商売に失敗して没落してしまい、今はその店もなくなりましたが、市内にはまだ先祖代々の墓があります。

最近とんとご無沙汰しているので、ひさびさに墓参りに行きたいな~と思ってはいるのですが、多忙なこともあり果たせていません。また、北陸新幹線ができても静岡に住む我々にとってはあまりメリットはありません。金沢へ行くのにわざわざ東京へ出るよりは、名古屋経由で向かったほうが速く着くためです。

それでも、東京の人、金沢の人、沿線の埼玉や群馬、長野、新潟、富山の人々は熱狂を持ってこの開業は受け入れているようです。

その計画が持ち上がったのは、1965年(昭和40年)で、この年の9月、金沢市の石川県体育館で「1日内閣」なるものが開催されました。これは後年に言うタウンミーティングのようなもので、当時の政府の現職閣僚が地方へ出向いて実情を聞く公聴会の側面もありました。

当時内閣総理大臣を務めていた佐藤栄作氏も出席したこの公聴会において、富山県代表の公述人である砺波商工会議所会頭、岩川毅(中越パルプ工業創業者)氏は、この会議で初めて政府に対して東京を起点とし金沢を経由して大阪に至る「北陸新幹線」の建設を求めました。

このときは、東海道新幹線の開業からわずか1年足らずの時期でしたが、そんな時期に早々と北陸新幹線の構想が提起されたわけです。この提案に、鉄道官僚出身でもあった佐藤総理も興味を示し、この「1日内閣」での新幹線構想の発表を新聞などのメディアも大きくとりあげたため、北陸における新幹線誘致の機運は大いに高まりました。

2年後の1967年(昭和42年)には、北陸三県商工会議所会頭会議において、北陸新幹線の実現を目指すことが決議され、その後、北陸新幹線建設促進同盟会が発足。

こうした動きを受け、1970年(昭和45年)には全国新幹線鉄道整備法が制定され、1972年(昭和47年)に東京都~大阪間を高崎・長野・富山・金沢経由で結ぶ「北陸新幹線」の基本計画が策定され、その着工は現実のものとなりました。

翌年の1973年(昭和48年)には整備計画決定および建設の指示がなされ、1989年(平成元年)にまず高崎駅~軽井沢駅間が着工され、1998年2月の長野オリンピックに合わせて前年の1997年(平成9年)には高崎~長野駅間が「長野新幹線」として開業しました。

しかし、そこからが長かった……以後、17年もの歳月が過ぎ、高崎~軽井沢間で初めて着工されてからは実に27年、計画決定からは42年もかかって完成したわけですが、その背景にあるのはその途中でバブルの崩壊により税収が伸び悩み、建設スピードが著しく落ちたからでしょう。

しかし、この開通により、最速列車では東京駅~富山駅間が2時間8分となり、さらに東京駅~金沢駅は2時間28分となり、より一層北陸地方が近くなりました。

江戸~明治以降

そこで、改めて我が先祖代々の地である、この金沢という場所がどんなところかを今日は見ていきたいと思います。

金沢市は、石川県のほぼ中央に位置し、県庁所在地ではありますが、明治維新直後は旧石川郡および河北郡に属し、「金沢区」と呼ばれていました。1889年(明治22年)になって、この金沢区534町がすべて「市」に昇格し、金沢市として成立。その市域は10.40 km²です。現時点では人口約47万で「中核市」指定を受けています。

全国では43市がこの中核市に指定されていますが、これに指定される意味は無論のこと、中央政府から事務などの手続きなどが移譲されるなど、地方行政の実施にあたっての大きな権限が与えられるメリットがあるわけです。当然国の出先機関の主要なものはほとんどここにあり、政府中央とのつながりも強くなります。

江戸時代には、江戸幕府が、約800万石であったといわれるのに対して、大名中最大の102万5千石の石高を領し、「加賀百万石」の加賀藩城下町として栄えました。この人口規模は江戸・大坂・京の三都に次ぎ、名古屋と並ぶ大都市です。

最盛期の17世紀後半にはその人口は10万人を超え、日本第4位の都市として発達し、美術工芸など現在に受け継がれる都市文化が花開きました。ただ、幕末から明治維新の頃からは人口が徐々に減退し、名古屋に次いで日本第5位にまで落ち込みました。

その後は産業・交通発達の基軸が太平洋側へと移り、明治20年頃には六大都市を形成することになる神戸や横浜にも人口で抜かれ、さらに活性化する他都市に次々と追い抜かれ、現在ではその順位は35位にまで落ち込んでいます。

おそらくは明治時代に入ってか入らないかぐらいがこの街が一番賑やかだった時代であり、このころには金沢大学の前身である旧制第四高等学校が設けられたり、日露戦争の旅順攻囲戦で知られる陸軍第九師団が置かれたため、学生や軍人が多数在所していました。

このため、学都・軍都としての印象が強かったといえますが、その後工業などは隣の富山県の富山市のほうが栄えたため、軍事の重要施設などもそちらへシフトしていったようです。

ところが、これが幸いし、第二次世界大戦中は金沢はほとんど被害を受けませんでした。工業県としての圧倒的な実力の差が石川と富山の明暗を分けることになったわけで、富山市は1万2千7百発の焼夷弾を雨アラレと受け、11万人が焼け出され、2,776人の死者を出しました。

富山市の焼失面積は95%、焼失率全国一の焼け野原になり、また左隣の福井市なども焦土と化しましたが、石川県全体全体では空襲で60人以上の死傷にすぎず、金沢市もまた機銃掃射等があったものの大規模空襲を免れることができました。これが、金沢の市街地には未だ歴史的風情が今なお残っている理由です。

しかし、かつては軍都とまで言われた金沢になぜ空爆が無かったのかはいまだに謎とされます。米軍の資料によれば、金沢は、爆撃対象から除外されていたといい、その理由は明らかにされていません。

推測としては、金沢は第九師団がある軍都でありながら、当時師団が台湾に駐留していたため、兵卒はもぬけの殻であり、極めて戦略価値が低かったということがまず考えられます。しかし、金沢が空襲をまぬがれたのは、原爆投下の実験候補地として、無傷のまま残したかったから、という話しもあるようです。

その一方で、逆に米軍は、歴史的街並みを残す金沢や京都への爆撃をためらい、保護しようとしとの見方もあるようです。が、あの国宝姫路城のある姫路の町も焼夷弾にさらされているわけですから、金沢だけが空襲の対象外とは考えにくいところです。ちなみに姫路城はこの空襲で焼夷弾を受けながらも奇蹟的に炎上しなかったことで知られています。

このほかにも、爆撃機がここに至るためには白山が邪魔だったとか、空爆の予定はあったものの当日白山方面に雲が沸いて視程が悪かったため富山に変更されたとか、先導機が金沢と間違えて富山に行ってしまったとか、いろいろ言われているようですが、真相は藪の中です。

いずれにせよ、こうして金沢は京都と同じく古都としては空襲を免れた稀有な存在として残り、空襲による被害者やその遺族が少ない地域という理由から、終戦間もない頃には来日するアメリカ市民の滞在先としても優先して使われたといいます。

金沢市の発祥

この「金沢」という地名の出所ですが、その昔、現在の市南部に位置する「山科」という場所に住んでいたといおう通称「芋掘り藤五郎」という人物が掘り出した山芋を川で洗っていたところ、そこに砂金があるのを発見しました。このためその後そこは「金洗いの沢」と呼ばれるようになり、それが金沢になった、という話があるようです。

伝説、伝承の域を出ない話ではありますが、場所は違えど、この「金洗いの沢」は、兼六園内の金沢神社の隣りに現存し、今では「金城霊沢」と呼ばれているようです。

その開祖は、織田信長配下の柴田勝家の甥佐久間盛政といわれます。天正8年(1580年)、戦国時代の本願寺派による一向一揆では、その拠点が尾山御坊(金沢御坊)と呼ばれた地でしたが、盛政はこれを攻め落とし、7年後の天文15年(1546年)に、この当時尾山城と呼ぶ城を築城しましたが、これが後に金沢城となりました。

その後、賤ヶ岳の戦い以降、前田利家が秀吉からこの地を戦勝の褒賞としてもらい、この尾山城(金沢城)を居城とし、のちの加賀藩の原型が形成されました。城の周りには二重に堀が穿たれ、その背後の各所に曲輪が設けられ、城の外には環状に市民の町が形成されるという典型的な環濠都市となりました。

ただ、それまでもことあるご一向一揆の中心的な存在となってきた寺院だけは、金沢城から南西の犀川流域、東側の卯辰山、南東の小立野台地の三ヶ所に集められました。それぞれは城の周辺を取り囲む武家屋敷などの外に留め置かれて警戒区域とされ、これらはのちに寺町寺院群、卯辰山山麓寺院群、小立野寺院群と呼ばれるようになりました。

慶長5年(1599年)に利家が死去すると、翌年には関ヶ原の戦いが起こりました。利家の遺領を相続した長男の前田利長は、東軍の徳川家康につき、西軍に属した弟の前田利政の所領を戦後に与えられ、加賀国、能登国、越中国を有する大大名となります。

第三代藩主前田利常の時代には、十村制や改作法といった農政改革を進め、支配機構の整備が行われ藩体制が確立しました。第五代藩主前田綱紀は名君として名高く、兼六園の前身にあたる蓮池庭(れんちてい)を作庭し、多くの学者の招聘につとめ学問を振興しました。

また綱紀は和書や漢書、洋書などの多様な書物の収集にも努め、その書物の豊富さから「加賀は天下の書府」と言われました。集められた書物や美術工芸品の収蔵品は尊経閣文庫と呼ばれ、現在では前田育徳会というNPO法人により保存管理されています。

その後金沢は150余年に渡り、加賀百万石の城下町として繁栄することとなるわけですが、江戸時代の参勤交代の際、前田氏は約2,000人の家来を従え、現在の価値で片道約7億円をかけて江戸との間を往来したといいます。

参勤交代は江戸幕府に対する恭順のあかしであり、その行事にそうした大枚をはたくことによって幕府からにらまれないようにすると同時に、そうした出費によって蓄財を吐きだしている、と思わせることが目的だったようです。

石高は高いものの外様大名であり、この外様の地位にあるのも豊臣政権下において家康と肩を並べる大名家だったからです。このため少しでも隙を見せればお取り潰しの憂き目を見ることなるため、こうしたパフォーマンスをしていたわけですが、その一方では警戒されないよう細心の注意を払いながら内向きの産業や工芸を奨励しました。

このため、これらの目立たない産業から得た利益はかなりの額になり、表向きはともかく、藩の財政にはある程度余裕がありました。得た収入を元手に京都などから職人を招聘し、さらには加賀友禅などのこの時代の最新かつ最高の技術を育成できました。

江戸時代初頭には金箔などの箔打ちは幕府に独占されていました。が、加賀藩はこれにも手を出し密造を続けた結果、その技術では幕府を凌駕するようになります。ついには幕府も真似できないレベルになったためついに幕府もその製造を許すようになりました。湿度が高いため金箔の製造には向いており、他にも伝統工芸の漆塗りの製造にも適した地です。

現在の金沢

現在でも金沢市の金箔の製造は全国シェアの98%、銀箔は100%であり、このほかにも江戸時代には絹織物でもその品質は他国のレベルの遥か上を行っており、ほかにも長年の都市文化に裏打ちされた数々の伝統工芸があります。

こうした工芸、手工業を基盤として、明治時代には繊維工業や染織加工業が発達ましたが、

繊維製品の生産に必要な織機の製造は現在でも衰退しておらず、金沢の主要な産業になっているほか、近年では、パソコン周辺機器に関する企業群が急速に成長しています。

市内で創業したパソコン周辺機器大手のアイ・オー・データ機器などが有名で、この会社はマイコンを利用した工場制御用の周辺機器開発からスタートした企業ですが、織物用の柄を修正するディスプレイ装置の開発といった繊維工業への貢献も行っています。

ホールや劇場、スポーツ施設も充実しているほか、教育施設も金沢大学を始め、多数あり、2009年にはユネスコの創造都市に認定されました。また北陸地方を管轄する国の出先機関や大企業の「北陸支社」「北陸支店」が置かれ、北陸地方の中心的な都市としての機能も担っています。

北陸地方では二番目に大きな卸、小売業販売額をあげる商業都市でもあり、百貨店・大型ショッピングセンターを有します。市中心部の香林坊・片町から堅町にかけてはとくに賑やかな一角で、約1500もの飲食店がある北陸最大の歓楽街となっており、若い女性向けのブランド・ショップが入るビルや多数の路面店が軒を連ねています。

このように金沢市は「商業の町」といった趣が強い街ですが、かといって大阪のようにごちゃごちゃした印象にはなく、これは上述のように戦禍を免れたことが最大の理由であり、残された町並みが綺麗に保存されていて独特の風情を楽しむことができます。

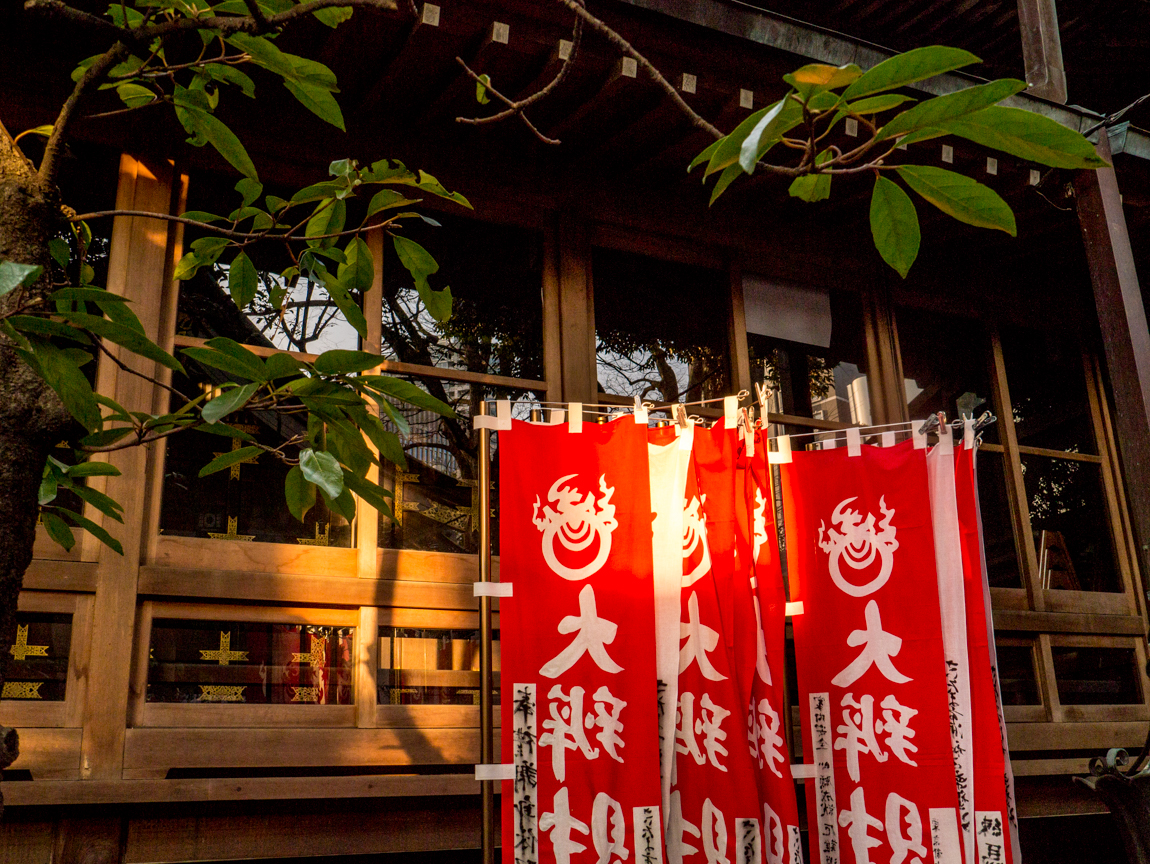

日本三名園の一つとして知られる兼六園を知らない人はいないでしょうからここであえて説明はしませんが、このほかこの兼六園から百間堀を隔てた金沢城跡には、当時の建造物のうち一部である石川門や三十間長屋などが現存しています。

この跡地には城の中の大学として金沢大学のキャンパスがあり、その昔私が学生だったころには中に入れませんでしたが、現在では郊外へ移転したため、その後一部の櫓が当時の技術のままに復元され、一般に公開されているようです。

このほか、金沢の観光といえば、加賀藩の藩祖・前田利家の金沢入城に因んだ「金沢百万石まつり」が有名で、毎年6月に行われるこの祭りでは、前田利家の金沢入城を模したメーンイベントである「百万石行列」行列が街の中を練り歩きます。

この行列の利家役には毎年男性有名人が選ばれていて、今年6月6日に行われるこの行列では前田利家公役に内藤剛志さん、正室、お松の方役は菊川怜さんが選ばれました。

市内中心部にあるこの金沢城を中心としてその西に広がる長町には石畳に整備された路地に並ぶ武家屋敷跡が各所に残ります。これを挟み込むようにして、その北側には浅野川、南側には犀川という二つの川が流れており、これがこの街の景観の大きなアクセントになっています。

このうちの浅野川の北側の川沿いの東山周辺は、ひがしの茶屋街と呼ばれ、その昔は「東の郭」といわれていた遊郭地帯であり、遊び場だった当時の古い町並みが残ります。

その一部は内部を改装して飲食店やショップなどに利用されており、こことその対岸の主計町は重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。また、一方の犀川沿いには、にし茶屋街があり、こちらは昔「西の郭」と呼ばれています。こちらも雰囲気があっていいところですが、料亭が軒を連ねていて、あまり観光客は行かないようです。

このほか、金沢城の北東部、浅野川の北側には、卯辰山という標高141mの小高い丘があり、ここからは市街地から遠く日本海までを見渡すことができます。また、2004年に開館した金沢21世紀美術館は金沢城の真南、市役所横に立地し、現代美術をテーマとした展示を行っています。

かなり前衛的な展示物がウリで、開館1年で地方都市の公立美術館としては驚異的な157万人の入館者を集め、5周年にあたる2009年には累計入館者数700万人を突破し、兼六園と並ぶ新たな観光資源として注目されています。

こうした観光地を巡るための交通も充実していて、バリアフリーのバスが数多く運行しているほか、観光用のボンネットバスがあり、これで金沢周遊ができ、さらに、金沢駅から「兼六園シャトル」が20分間隔で走っています。また自転車のレンタル・シェアリングも開始されており、これにより、市内のより細かい部分を見歩けるようになりました。

浄土真宗の町金沢

上述のとおり、市域の南西の犀川流域、東側の卯辰山、南東の小立野台地は、それぞれ寺町寺院群、卯辰山山麓寺院群、小立野寺院群となっていて、これ例外にも各所に古刹が点在することから、金沢は非常に寺社が多い町、という印象もあります。

市内には、仏教寺院が390余りあるほか、神社も330余りあって、これらの仏教寺院を宗派別に見ると、寺院全体の半数を超える210寺が浄土真宗であり、その内の192寺が真宗大谷派です。他宗派が17世紀からほぼ横ばいなのに対して、これら浄土真宗の寺は3倍あまり増加しているといいます。

この浄土真宗とは、鎌倉時代初期の僧である親鸞が宗祖とされる教団であり、親鸞の没後にその門弟たちがこれを善国に広め、発展させました。

その本拠地として戦国の混乱の時期に創設されたのが、京都の「本願寺」です。親鸞の死後、文永9年(1272年)、親鸞の弟子や関東の門徒の協力を得た覚信尼(親鸞の末娘)により、親鸞の墓所として建立された「大谷廟堂」が本願寺のはじまりです。

この寺は、民衆が支配者に対して展開した解放運動のささえとなり、社会変革の思想的原動力となりましたが、この間に、教勢は著しく発展し、日本有数の大教団として、また一個の強力な社会的勢力としての地位を得るにいたります。

この本願寺の前身である大谷廟堂の、「大谷」は、親鸞が入滅したとされる、京都鳥部野北辺の地名「大谷」にちなんでおり、親鸞はこの地に葬られました。

この親鸞が葬られた後に造られた墓を管理・護持する僧たちの代表は、「留守職」(るすしき)」と呼ばれ、こののちこれが代々浄土真宗の代表の役割を担っていくようになります。天文23年(1554年)、第10代の留守職である「証如」の入滅にともない、「顕如」がこの大谷廟堂こと本願寺を継承し第十一世留守職となりました。

この顕如のころからは、留守職は「宗主」とも呼ばれるようになり、のちの西本願寺では「門主」とも呼ぶようになりますが、この顕如のころはまだ宗主であり、彼がその地位についてからのおよそ100年間は、戦国混乱の時期にあたります。

顕如が宗主の座についてから16年後の元亀元年(1570年)には、天下統一を目指す信長は、この当時の一大勢力となっていた浄土真宗門徒の攻略にとりかかります。本願寺は「証如」の宗主であった時代の天文2年(1533年)に、本願寺教団の本山を大阪の石山の地に移し、ここを本拠地としていました。

この地は、ご存知の方も多いでしょうが、その後の大阪城が築造され場所です。淀川・大和川水系や瀬戸内海の水運の拠点で、また住吉・堺や和泉・紀伊と京都や山陽方面をつなぐ陸上交通の要地でした。この地に建設された「石山本願寺」は、堀、塀、土居などを設けて要害を強固にし、武装を固め防備力を増していきました。

次第に城郭化していき、いつの日からか「摂州第一の名城」と言われるほどになり、石山本願寺城とも呼ばれるようにもなり、これは本制覇を目ざす信長にとっては当然目障りであり、排除されるべき存在でした。このため、本願寺に対して退去を命じますが、寺側はこれに反発し、以後約10年にわたる「石山合戦」が始まりました。

合戦当初、顕如は長男・教如とともに信長と徹底抗戦しますが、戦末期になると、顕如を中心に徹底抗戦の構えで団結していた教団も、信長との講和を支持する穏健派と、徹底抗戦を主張する強硬派とに分裂していきました。この教団の内部分裂が、のちの東西分派の遠因となっていきます。

天正8年(1581年)、顕如は正親町天皇の勅使・近衛前久の仲介による講和を受け入れ、信長と和議が成立しました。顕如は穏健派と共に石山本願寺から紀伊鷺森(鷺森本願寺)へ退隠しましたが、子の教如は、信長を信用せず徹底抗戦を主張しました。このため顕如は、教如を義絶していますが、教如は実父に絶交された後も「石山本願寺」に籠城します。

しかし、重ねての信長の圧力に屈し、ついには同年8月、教如も近衛前久の説得に応じ「石山本願寺」から退去、信長に寺を明け渡しましたが、その直後に信長はこれに火を放つことを命じたため、城郭は灰燼と化しました。

これを見た教如は怒り、この後も強硬派への支持を募りつつ反抗の機会をうかがっていましたが、それから2年後の天正10年(1582年)に本能寺の変が起こり、信長は自害。このときの天皇、後陽成天皇は信長を継承した秀吉などに顕如に教如の赦免を提案します。顕如はこれを受け、これにより親子は一応和解しました。

赦免後教如は、顕如と共に住し、寺務を幇助するようになり、これで反目し合っていた親子の間も元の鞘に戻ったかに見えました。

翌天正11年 (1583年)には、石山本願寺跡地を含む一帯に豊臣秀吉によって大坂城が築かれますが、本願寺の内部抗争が治まったと判断した秀吉は8年後の天正19年(1591年)に本願寺に対して現在の本願寺のある場所の寺地の寄進を申し出ます。

こうして、翌年の天正20年(1592年)、阿弥陀堂などが新築された現在も京都駅の北西部にある「本願寺(西本願寺)」が完成します。しかし、秀吉の知らないところで、この教団の内部分裂は継続しており、文禄元年(1592年)11月24日、顕如の入滅にともない、教如が本願寺を継承すると、その内紛がたちまち表面化しました。

この時、新宗主となった教如は、石山合戦で籠城した元強硬派を側近に置き、顕如と共に鷺森に退去した元穏健派は重用しなかったといい、これが教団内の対立に拍車をかけました。これに対して、穏健派と顕如の室如春尼(教如の実母)は、顕如が書いたという「留守職譲状」を秀吉に示して、遺言に従い三男の准如に継職させるよう直訴。

この訴えを受けた秀吉は、文禄2年(1593年)、教如を大坂に呼び、この譲渡状は信憑性があるとの見解などを示した十一か条の条文にまとめたものを教如に示し、10年後に弟の准如に本願寺宗主を譲るよう、命じました。

このため、いったん教如はこの命に従おうとしましたが、周辺の強硬派坊官たちが、秀吉に異義を申し立て、譲り状の真贋を言い立てました。これが秀吉の怒りを買い、「今すぐ退隠せよ」との命が教如に下されると、同年9月、弟の准如が本願寺宗主を継承し、第十二世となりました。

教如は本願寺北東の一角に退隠させられ、「裏方」と称せられるようになりましたが、引退後も教如は精力的に布教活動にいそしみ、なお本願寺を名乗って文書の発給や新しい末寺の創建を行っており、のちの本願寺分立の芽はさらに着々と育っていきました。

慶長3年(1598年)8月18日、秀吉歿。関ヶ原の戦い後、かねてから家康によしみを通じていた教如はさらに彼に接近し、4年後には後陽成天皇の勅許を背景に家康から、「本願寺」のすぐ東の烏丸六条に四町四方の寺領の寄進を受けます。またこれを機会に教如は本願寺の一角にあった隠居所から堂舎を移しここを本拠とするようになります。

ここに「本願寺の完全分立」が成立。これにより本願寺教団も、「准如を十二世宗主とする本願寺教団」となり、これが現在の浄土真宗本願寺派となり、また「教如を十二代宗主とする本願寺教団」が誕生し、これが現在の真宗大谷派になりました。

慶長8年(1603年)、この大谷派は、上野厩橋(群馬県前橋市)の妙安寺より「親鸞上人木像」を迎え入れ、これを本尊として、これを大谷派本願寺とします。これは七条堀川の本願寺の東にあるため、後に「東本願寺」と通称されるようになり、准如が継承した七条堀川の本願寺は、「西本願寺」と通称されるようになります。

一説によると、これに先立ち家康は、この両者を和解させ、本願寺を一本化させようと考えていたともいいます。関ヶ原の戦いに際して准如は西軍側についており、これを理由に准如に代えて教如を宗主に就けようとしましたが、教如自身がこれを受けなかったといいます。

また、この時、家康の側近の本多正信は、両者を無理に一本化する必要はなく、分裂させたままにしておけばその勢力を削ぐことができる、との意見を述べたともいわれており、このため教如への継職を止め、別に寺地を与えることに決したのだともいいます。

一方、教如側である現在の真宗大谷派は、この時の経緯について、「徳川家康の寺領寄進は本願寺を分裂させるためというより、元々分裂状態にあった本願寺教団の現状を追認したに過ぎない」という見解を示しています。

いずれにせよこの東西本願寺の分立により、戦国時代には大名に匹敵する勢力を誇った本願寺は分裂し、弱体化を余儀なくされたという見方もあります。が、教如の大谷派が平和裏に公然と独立を果たしたことは、むしろ両本願寺の宗政を安定させたという面もあるようです。

現在、本願寺派(西本願寺)の末寺・門徒は、中国地方に特に多く、広島などのいわゆる「安芸門徒」などに代表されるのに対し、大谷派(東本願寺)では、東海地方に特に多くなっています。いわゆる「尾張門徒」「三河門徒」などですが、北陸地方にも多く、今日諸介している金沢においても「加賀門徒」が多くなっています。

これは元々加賀門徒である大谷派に属する僧侶などが中心となり、前田家などの政権に対してしばしば一向一揆を起こしていたこととも関係があると思われ、石山合戦では信長に反旗を翻した籠城した教如の影響力が強かった土地柄ということになるようです。

食のパラダイス金沢

しかし、金沢城下では前田家の治世以後、一揆などによる著しい混乱は少なく、江戸の太平の時代に豊かな文化が育まれ続けました。

金沢は、食の文化でも有名であり、とくに加賀料理として有名なのが治部煮であり、これは鴨肉を小麦粉にからませ、ダシ汁で煮たものです。ほかにも、蕪で鰤の塩漬けを挟んで発酵させた熟れ鮨の一種の「かぶら寿司」、ゴリ料理、鯛の唐蒸し、鱈の白子、笹寿司くるみの佃煮、河豚の卵巣の糠漬けなどなど、ヨダレの出そうな料理が目白押しです。

金沢市の海に面した地域である大野地区は醤油の産地としても有名で、今でも醤油蔵が立ち並んでおり、加賀料理の味の引き立て役として欠かせないものです。他のメーカーに比べ、くどさがあまりなく、甘いのが特徴です。

観光都市として注目を浴びるようになってからは、台湾を始めとした日本国外からの観光客も増えており、仏ミシュランの2009年3月発行の「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン2009」では、兼六園が3ツ星、金沢21世紀美術館と長町武家屋敷跡の野村家が2ツ星を獲得しています。

金沢は和菓子でも有名です。市民1人当たりの和菓子購入額全国第1位であり、これは加賀藩が茶菓子作りを奨励したためです。京都や松江と並ぶ「日本三大菓子処」として知られており、市民の多くは日常的に食べる和菓子の種類によって季節を感じるほどだといいます。

その菓子作りを題材にしたNHKの朝ドラが始まるようです。タイトルは「まれ」だそうで、現在の「マッサン」に代わり、3月30日から半年をかけて放映される第92作目です。

パティシエの世界一を目指し都会にやってきたヒロイン、津村希(まれ)が夢を諦め、育った故郷で小さなケーキ屋を開き、再び夢を取り戻していく物語だそうで、能登地方の輪島市と横浜市を舞台に繰り広げられるといいます。

このヒロインは2020人が応募するオーディションによって選考されたそうで、土屋太鳳(たお)さんというそうです。主人公が活発なイメージということから、役作りのためにロングヘアをバッサリと40cmも切ったといい、元気な役作りが期待できそうです。

輪島市や珠洲市がメインの撮影地だそうですが、このほか金沢の懐かしい風景が流されるに違いありません。しばらく行っていない彼の地が見れそうで楽しみです。