今日は、5月18日、ということで、ファ(5=ファイブ)・イ(1)・バー(8)の語呂合せで「ファイバーの日」なのだそうです。

誰がそんなダジャレを思いついたのかと思えば、食物繊維に関する情報提供を行う学術団体だそうで、「ファイバーアカデミア」というものがかつてあったようです。

ファイバーはつまり、食物繊維のことです。体内の老廃物や毒素を吸着して排出する「解毒」として我々が生きて行く上で必須の素材であり、その正しい摂取方法などを提唱していく、ということを目的に、栄養学の専門家かドクターなどが2005年ごろに発足させた団体のようです。

そもそも食物繊維とは何ぞやということですが、これは人の胃などにある消化酵素によって消化されない、食物に含まれる難消化性成分の総称です。植物、藻類、菌類に多く含まれ、これらを食品として摂取した場合は、消化されないで、体外に排出されます。

このため、その昔は役に立たないものとされてきました。が、後に有用性がわかってきたため、日本人の食事摂取基準で摂取する目標量が設定されているようになりました。成人では、1日に必要な食物繊維の摂取目安量は20~27gとされていますが、現在の日本人の摂取量は1日14g程度だといわれています。

目標量に比べて不足している、というわけで、上述の団体がこの足りない分量の摂取を呼びかけていくことを目的に発足させた、ということのようなのですが、意図はわからなくはないにせよ、組織化までしたいったい何を目指していたのかよくわかりません。また、ホームページも閉鎖されており、関連記事もみつかりませんでした。

なので、どういった運営をしていたのかなどもどうかもよくわかりません。いまはもう解散してしまっているのではないでしょうか。もし存続していたとすると、大変失礼なことで、お詫びしなければなりませんが。

ま、それはともかく、食物繊維というのは、人間の体になくてはならないもののようです。その効用としては、脂質異常症予防、便秘予防、肥満予防、糖尿病予防などがあるようで、このほか動脈硬化の予防、大腸癌の予防、その他腸内細菌によるビタミンB群の合成、といった効能もあるようです。

食品中の毒性物質の排除促進等も確認されているということで、上述のとおり「毒消し」の効果もあります。さらに高齢者で食物繊維の摂取量が多いと、働き盛りの青壮年なみに胃の中にビフィズス菌等が優勢になるそうで、老人特有の有害菌が抑えこまれていることも実証されているそうです。

つまりは、老化防止になるわけであり、さらには腸内腐敗防止、免疫強化、腸内感染の防御、腸管運動の促進などなど、胃や腸にはいいことずくめです。

海藻、全粒穀物、豆などに食物繊維が多く含まれますが、とくに多いのが、ワカメやヒジキ、昆布などで、100グラム中に、それぞれ69g、61g、37gも含まれています。このほか、かんぴょう30 g、海苔26 g、切り干し大根21gなども多いようです。小豆18 g、大豆17 gなどの豆類も食物繊維の多い代表です。

ちなみに、私はワカメや昆布、海苔といった海藻が大好きで、今朝もワカメを食べました。そのためかどうかわかりませんが、総じてお通じはいいほうで、日々の生活で大の字が出ないという日は、ほぼありません。

……きたない話でスイマセン。しかし、ダイエットにもいいわけであり、食べてもよしで、私としては声を大にしてこうした海藻食をみなさんにお勧めしたいとおもいます。

それにしてもワカメと昆布は何が違うのだろう、と疑問を呈するひともいるかもしれませんので、一応解説しておくと、ワカメも昆布もいずれも、「コンブ目」に属する同じ仲間の海藻です。ただし、ワカメは、コンブ目チガイソ科の海藻であり、コンブはコンブ目コンブ科に属します。

しかし、ワカメは北海道以南ではだいたいどこでも、生育していますが、コンブのほうは、北海道沿岸と三陸海岸などの寒い地域の海藻であり、寒流である親潮が流れ込む冷たい海でないと育ちません。また、ワカメはあまり大きなものないため手で摘むこともできますが、コンブは巨大になる物も多く、ときにその収穫には船は欠かせません。

が、いずれも古くは、食用の海草として「め」と呼んでいました。漢字では、古くは「軍布」(万葉集)、「海布」(古事記)、「海藻」(風土記)などと書かれ、とりわけ昆布を指しては「ひろめ」とか「えびすめ」と呼んでいたようです。「ひろめ」は幅の広いことで、すなわち広布、「えびすめ」は蝦夷の地から来たことに由来すると考えられています。

今のように「コンブ」と呼ばれるようになった理由にはいろいろ説があるようですが、最も有力なのは中国から輸入された言葉の「昆布」の音読みであるとする説です。この漢名自体は、日本ではすでに正倉院文書や「続日本紀」(797年)に確認できるそうです。

しかし、こうした文字で確認できる依然の縄文時代の遺跡からも、ワカメや昆布などの海藻の植物遺存体が見つかっており、かなり古い時代から食されていたようです。平安時代には陸奥で採れた昆布が朝廷に貢納されていた記録があり、さらに時代が下った戦国時代には、陣中食としても使用されていました。

江戸中期には、北海道から入ってくるコンブの中継地が敦賀となり、ここから大阪や江戸の各地に広がりました。しかし、敦賀から琵琶湖を経て陸路で京都経由でないと大阪までは届きません。一方、北前船なら日本海航路を通って下関へ行き、ここから瀬戸内海経由で大阪に昆布を運べます。

遠回りにはなりますが、大量に昆布を運ぶことができますし、だいいち昆布はすぐに腐るものではありませんから、こちらのほうが輸送方法としては尊ばれるようになりました。

その後蝦夷地の開発が盛んになると、北前船の航路の整備もさらに進み、出荷量がさらに増加して、全国に広まっていく事になります。このため大阪には多くの昆布問屋できるようになりました。

乾燥させた昆布を湿気の多い大阪で倉庫に寝かせておくと、熟成することで昆布の渋みが無くなり甘みがでてきます。安土桃山時代に農・乾物の一大集積地であった大阪は多湿な気候が功を奏して乾物や昆布の旨味を熟成させ、江戸時代にはこれらは大阪の味ともされました。

一方では、大阪の農産物が北前船で蝦夷に渡り、これと交換に蝦夷から運ばれた乾物は、昆布のほか、帆立貝、棒ダラ、身欠きにしんなどがありました。しかし昆布の輸送量は中でも断トツに多く、上方でその上質なものの大部分が消費されました。

このため、江戸へ回る昆布の量は少なく、その残りものだけが江戸で流通するようになりました。品種としては、数ある中でもとくに蝦夷での採取量が多かった日高昆布が主流でした。

しかし、江戸の水質は上方より硬度が高く、昆布のダシが出にくいものであったために相対的にはあまり普及せず、ダシの材料としては主に関東近辺でも入手しやすいカツオを使った「鰹節」が多く使われました。

このため、「だしの文化」として江戸はカツオ、大阪はコンブ、とはよくいわれることです。江戸では、このようにコンブの流通量が少なかったため、だしをとったあとのコンブも貴重品といえ、このため、出がらしのコンブを醤油などで煮しめて再利用しましたが、これが「佃煮」と呼ばれるものです。

江戸時代も後期になると、こうした蝦夷地と上方間の北前船の運行によって、この昆布などで大儲けをする廻船業者も増えましたが、中でも最も有名なのが、高田屋嘉兵衛です。

明和6年(1769年)に淡路島の百姓・弥吉の長男として生まれました。22歳の時に郷土を離れ、叔父の堺屋喜兵衛を頼って兵庫津に出ますが、淡路で瓦船などに乗った経験のあった嘉兵衛はすぐに頭角を現し、船の進路を指揮する表仕、沖船頭(雇われ船頭)とすぐに昇格していきます。

その後カツオ漁などで儲けた彼は、これを元手に北前船を購入しましたが、この船はこの当時としては最大級となる千五百石積み(230トンほど)の船で、「辰悦丸」といいました。

そして辰悦丸を入手したのちは、蝦夷地まで商売の手を広げるようになりました。

兵庫津で酒、塩、木綿などを仕入れて酒田に運び、酒田で米を購入して箱館に運んで売り、箱館では魚、昆布、魚肥を仕入れて上方で売るという商売を行いますが、この商売は当たり、寛政12年(1800年)ころまでには、兵庫の西出町に「諸国物産運漕高田屋嘉兵衛」の看板を掲げる店を開けるようにまでなります。

さらには、国後島と択捉島間の航路を開拓して、択捉島では17か所の漁場を開き、アイヌに漁法を教えることでさらに漁獲量を増やしていきます。そして享和元年(1801年)33歳のとき、択捉航路の発見・択捉島開拓の功により、嘉兵衛は幕府から「蝦夷地定雇船頭」を任じられ、苗字帯刀を許されました。

文化3年(1806年)には大坂町奉行から蝦夷地産物売捌方を命じられ、嘉兵衛は漁場を次々開拓、蝦夷地経営で「高田屋」の財は急上昇していきました。このころから慈善事業にも取り組むようになり、文化6年の大火で箱館市街の半分が焼失した際には、被災者の救済活動と復興事業を率先して行ないました。

市内の井戸掘や道路の改修、開墾・植林等も自己資金で行なうなど、箱館の基盤整備事業も実施しました。文化7年(1807年)には箱館港内を埋め立て造船所を建設。兵庫から腕利きの船大工を多数呼び寄せ、官船はじめ多くの船を建造しましたが、現在の函館の隆盛の基礎はこの高田屋嘉兵衛が創ったといっていいでしょう。

ところが、このころから日本はそろそろ幕末の激動期に入っていきます。文化元年(1804年)、ロシア皇帝アレクサンドル1世は、外交官で商人でもあったニコライ・レザノフを日本に派遣し、日本との通商を要求しました。しかし江戸幕府はその信書を受理せず、通商要求に対しては長崎への廻航を指示。

これを受けて長崎に向かったレザノフは、ここを拠点に半年にわたって江戸幕府に交渉を求めますが、その活動範囲は出島に留め置かれ、幽閉に近い状態を余儀なくされました。

その上、交渉そのものも全く進展しなかったことから、日本に対しては武力をもって開国を要求する以外に道はないという意見を持つに至ります。そして皇帝の指示も仰がないまま、樺太や択捉島など北方における日本側の拠点を部下に攻撃させました。

文化3年(1806年)には樺太の松前藩居留地を襲撃し、ロシア兵が上陸。倉庫を破り米、酒、雑貨、武器、金屏風その他を略奪した後放火したのち、逃走するという事件がおきます。

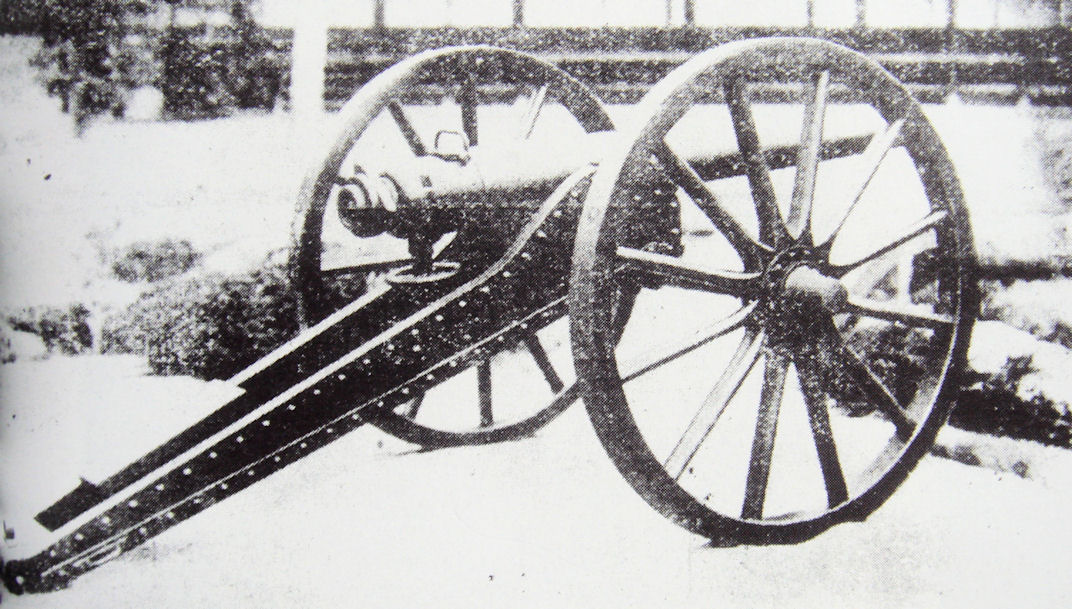

それ以前から幕府は危険を察知し、新津軽藩、南部藩、庄内藩、久保田藩(秋田藩)から約3,000名の武士が徴集して蝦夷地の要所の警護にあたっていましたが、このロシア側の行動に対してはなすすべもなく、利尻島では襲われた幕府の船から大砲が奪わるというようなこともありました。この襲撃は文化年間に起こったので、「文化露寇」ともいわれます。

この事件は、爛熟して文化の華が開き、一見泰平にみえた日本に、あらためて国防の重要性を覚醒させる事件となりました。江戸幕府の首脳はロシアの脅威を感じることとなり、以後、幕府は鎖国体制の維持と国防体制の強化に努めるようになります。

文化露寇の後、日本の対ロシア感情は極めて悪化していましたが、そうした中、文化8年(1811年)、軍艦ディアナ号で千島列島の測量を行っていた船が国後島の泊に入港した際、艦長で指揮者だったヴァーシリー・ゴローニンが、国後陣屋の役人に騙されて捕えられ、松前で幽囚の身となります。

ゴローニンはロシア帝国の海軍軍人で探検家でもあり、1807年から1809年にかけディアナ号で世界一周航海に出て、クリル諸島の測量を行なうなどの歴史的な偉業もあげ、ロシア国内でも高い評価を得ていた人物です。

このとき、目の前で艦長が連行されるのを目の当たりにした、ディアナ号の副艦長のピョートル・リコルドは一旦オホーツクに戻り、この事実を本国に報告しました。

ちなみに、現在のオホーツクは、ウラジオストックやナホトカよりはるか北にある小さな町ですが、このころはアラスカからの毛皮や水産物の交易でも栄え、露米会社の拠点でもありました。その後沿海州をロシアが獲得したことにより、ウラジオストックが極東ロシアの中心として繁栄し、オホーツクの重要性は失われました。

その後、オホーツクに戻ったリコルドは、ゴローニン救出の交渉材料とするため、文化露寇で捕虜となりシベリアに送られていた商人の中川五郎治(良左衛門)や文化7年(1810年)にカムチャツカ半島に漂着した摂津国の歓喜丸の漂流民を使うことを思い立ちます。そして彼等を牢獄から出し、同伴して国後島に向かいました。

国後島に着いたのちはまず漂流民を釈放し、さらに日本側からゴローニンの消息の情報を得るために良左衛門を解放し、幕府との仲介にあたらせました。その結果、幕府からはゴローニンは死んだと伝えられます。が、リコルドはこれを信じず、国後島沖に留まりました。そして、日本船を拿捕して更なる情報を入手しようと待ち受けました。

そこにたまたま通りかかったのが高田屋嘉兵衛の船です。嘉兵衛は官船・観世丸に乗り、干魚を積んで択捉島から箱館に向かう途中、公文書を届けるため国後の泊に寄港しようとしていたのでしたが、文化9年(1812年)の8月朝、国後島ケラムイ岬の沖合でディアナ号に拿捕されました。

嘉兵衛はこのころはもう苗字帯刀を許されており、北方の情報を幕府にもたらす情報エージェントとしても活躍しており、このためこのゴローニン事件のいきさつを知っていました。そしてゴローニンンの消息も知っていたため、リコルドにも彼が生きていることを伝え、さらには義侠心から自らが人質となってカムチャツカに行きたいと申し出ます。

嘉兵衛という人は、身銭を切ってまで慈善事業をやるような人であり、困っている人は外国人であっても助けようという博愛精神の持ち主だったようで、この当時の日本においては極めて稀有な存在といえるでしょう。

ディアナ号に拿捕され、虜囚の身となったにもかかわらず、リコルドとの会話のなかで彼等の困窮を聞くと、自らが捨石となることを決意します。そして、弟の嘉蔵・金兵衛に遺書を書き、食料と衣服をディアナ号に積み替え、ロシアへ連れて行くよう、逆にリコルドに申し出ました。

このとき、嘉兵衛と行動をともにしたのが、彼に心服していた水主の金蔵・平蔵・吉蔵・文治などであり、これに加えて前日にディアナ号に捕まっていたアイヌのシトカとともに、彼等はカムチャツカ半島のペトロパブロフスク・カムチャツキーに連行されました。

しかしこうした献身的な行為にロシア側も善意で答えます。ペトロパブロフスクでの扱いは罪人のそれではなく、嘉兵衛たちは役所を改造した宿舎があてがわれ、さらにはここでリコルドと同居しました。

このとき、嘉兵衛は、オホーツク生まれの少年・オリカと仲良くなり、ロシア語を学んだとも伝えられており、現地での行動は自由であり、新年には現地の人々に日本酒を振る舞うなどしてそれぞれの親交を深めました。また、当時のペトロパブロフスクは貿易港として各国の商船が出入りしており、嘉兵衛もこれら諸外国の商人と交流しています。

しかし翌年2、3月に、文治・吉蔵・シトカが相次いで病死すると、嘉兵衛は精神不安定になりました。そして、早く日本へ行き、自分たちを交渉材料にゴローニンの解放を求めるようリコルドに迫りました。

リコルドは、このときカムチャツカの長官に任命されていましたが、嘉兵衛の懇請を受けて改めて日露交渉に赴くこととしました。こうして国後沖の拿捕からおよそ9ヶ月後の1813年5月、嘉兵衛とリコルドらは、ディアナ号でペトロパブロフスクを出港、国後島に向かいました。そして、泊に着くと、嘉兵衛は、まず金蔵と平蔵を国後陣屋に送りました。

次いで嘉兵衛自らが陣屋に赴き、事の経緯を説明し、交渉のきっかけを作りました。このとき、幕府側(松前奉行所)からはロシア側が自分たちの非を認めればゴローニンを釈放する旨を記した説諭書「魯西亜船江相渡候諭書」が起稿され、嘉兵衛はディアナ号に戻り、これをリコルドに手渡しました。

その後、ディアナ号の国後島到着の知らせを受けた松前奉行所は、吟味役・高橋重賢を国後島に送り、交渉にあたらせました。ただし、直接ロシア側と会談はせず、嘉兵衛を高橋の代理に立てて交渉を行いました。

その結果、リコルドはロシア本国からの了解を取りつけるために、いったん本国へ帰ることになり、ディアナ号で極東の拠点、オホーツクへ向け国後島を出発しました。

そしてその後、嘉兵衛は高橋重賢とともに松前に向かいます。高橋は松前奉行・服部貞勝に交渉内容を報告、これを受けた幕府の指示があり、こうしてゴローニンはおよそ2年と4ヶ月ぶりに牢から出されました。

一方のリコルドは、オホーツクでイルクーツク知事とオホーツク長官による松前奉行宛の釈明(実質は詫び状)が書かれた書簡を受け取ると日本に向かい、エトモ(現・室蘭)に到着。箱館で待機していた嘉兵衛はディアナ号を途中で出迎え、箱館に入港しました。

その後、嘉兵衛は日露間を往復し、会談の段取りを整えるなどの活躍をしています。その甲斐もあって、その後リコルドと高橋重賢ら松前奉行側の役人との会談が実現し、リコルドはオホーツク長官からの書簡を日本側に提出しました。松前奉行はロシア側の釈明を受け入れ、既に釈放していたゴローニンをリコルドたちに引き渡しました。

こうして1813年(文化10年)9月29日、嘉兵衛たちが見送る中、ディアナ号が箱館を出港し、ゴローニン事件が終結しました。

嘉兵衛はその後、外国帰りのため、しばらく罪人扱いされていました。松前から箱館に戻ってからは称名寺という寺に収容され監視を受けることとなり、ディアナ号の箱館出港後も解放されませんでした。が、その後体調不良のため自宅療養を願い出てこれを許され、自宅で謹慎するようになります。

翌文化11年には再び松前奉行所に呼び出されましたが、その場において出国したのはロシア船に拿捕されたためであることを釈明し、奉行所側もゴローニン事件での交渉にあたって彼の功があったことを認めたため、晴れて無罪が申し渡されました。しかもそののちにはゴローニン事件解決に尽力したことへの褒美として、幕府から金5両が下賜されました。

その後嘉兵衛は、兵庫の本店に戻りましたが、今度は大坂町奉行所から呼び出され、宗門関係の調べを受けました。ロシアの宗教に染まっていないかどうかの確認の意味でもありましたが、このころ頻発する外国船対策のこともあり、嘉兵衛がこれまでに知るところのロシアの状況についての情報収集が目的でした。

このため、この奉行所の取り調べに引き続いてさらに、大坂城代・大久保忠真にも召し出されて、ここでもゴローニン事件について詳しく質問されています。

その後4年が経ちました。すでに49歳になっていた嘉兵衛もそうでしたが、妻のふさも病気がちになっており、このため二人して淡路島に帰っています。しかし、やはり大阪のほうが住みやすかったのか、再度ここへ戻り、大阪城の西にある野田の地に別荘を建てて、ここに逗留するようになりました。

しかし翌年の文政7年(1824年)にはついに隠居を決め、淡路島に帰ります。以後はここで暮らし、灌漑用水工事を行ったり、都志港・塩尾港の整備に寄付をするなど地元のために財を投じています。

文政9年(1826年)、57歳になった嘉兵衛は、徳島藩主・蜂須賀治昭からそうした功績を称えられ、小高取格(300石取りの藩士並)の待遇を受けています。そして、この翌年の早春には、その御礼のため徳島に行き、藩主にも拝謁しています。しかし、同年、背中にできた腫物が悪化、4月に59歳で死去。

亡くなったのは郷里の淡路島でしたが、その後亡骸は北海道に移され、墓は函館山の北方の船見町にある称名寺内にあります。上述のとおり、嘉兵衛が一時幽閉されていた寺です。

その後、ペリーの来航に続いて日米修好条約が結ばれると、諸外国との交流はさらに活発化し、ついには幕府が瓦解し明治を迎えることになるのは周知のとおりです。しかし、明治に入ってからもこの嘉兵衛の功績は讃えられ続け、とくに函館などの北方開拓の功績をが評価されたため、死後にも関わらず明治44年(1911年)には正五位が追贈されました。

昭和13年(1938年)には、北海道札幌市中央区にある北海道神宮の敷地内にある開拓神社の祭神にもなりました。ちなみに、この神社では、同じく北海道開拓に偉業があった伊能忠敬や、黒田清隆、間宮林蔵も祭神となっており、ここ伊豆から彼の地に渡り、帯広などの開拓に功があった依田勉三も祭神のひとりとなっています。

高田屋は、嘉兵衛の生前に弟・金兵衛が跡を継ぎ、松前藩の御用商人となりました。このため、兵庫にあった本店を文政7年には箱館に移しています。しかし、嘉兵衛の死から6年後の天保4年(1833年)に、突然、幕府からロシアとの密貿易の疑いをかけられます。

そして評定所で吟味が行われたところ、ゴローニン事件のときに嘉兵衛がロシア側と取り決めた「旗合わせ」を隠していたことを咎められます。これは、高田屋の船がロシア船と遭遇した際、高田屋の船を襲撃することを避けるため、高田屋が店印の小旗を出し、それに対しロシア船が赤旗を出し、相手を確認した、という嫌疑です。

要は、ロシア側と以前より密貿易をしていたのではないか、と疑われたわけですが、この審問の結果、高田屋は闕所および所払いの処分となりました。闕所とは土地などを没収する財産刑であり、江戸時代では重罪の者に付加刑として位置づけられ、田畑、家屋敷、家財を根こそぎ没収のうえ、お上の財産にされるというものであり、処払いは追放です。

このため、すべてを没収された高田屋は没落しました。しかし、その後、子孫の代になり闕所が解かれ、日高昆布場所を拓くなど、高田屋は明治時代に昆布業界で活躍しました。

なお、嘉兵衛の叔母の夫・和田屋喜十郎の弟は、この事件の以前から本家から暖簾分けされて店を持ち、伯耆・八橋(やばせ、現・鳥取県琴浦町)に本店を構え、伯耆と兵庫を結ぶ廻船を営んでいました。のちには鳥取藩御用達となり、苗字帯刀を許され、内山姓となりましたが、通常は屋号で通し、登城時に内山喜兵衛と名乗っていました。

また、嘉兵衛の生前には、辰悦丸建造、高田屋独立時の協議に加わっており、兵庫で財を築いたことから、堺屋喜兵衛とも称していました。寛政7年(1795年)からは本家から高田屋を名乗ることを許され、以後伯耆高田屋とよばれるようになり、自らも高田屋喜兵衛と名乗りました。

嘉兵衛の弟・金兵衛が、幕府から嫌疑をかけられ没落したとき、この喜兵衛の店も高田屋を名乗っていたため疑われましたが、ロシアとの交易には関わっていないことが証明され、こちらは闕所を免れました。このため没落した本家高田屋の面々の受け皿となり、嘉兵衛の兄弟らも世話したと伝えられています。

現在、函館山の麓、高田屋屋敷跡を通る高田屋通(護国神社坂)のグリーンベルトには高田屋嘉兵衛像あります。北海道出身で、昭和時代の彫刻家、挿絵画家の梁川剛一氏作で、銅像の高さは3m、台座が7.5mです。昭和33年、箱館開港100周年を記念して建てられました。そしてその傍には、平成12年に建てられた「日露友好の碑」もあります。

一方のロシアでは、2006年、ゴローニンとリコルドの子孫が彼の地に嘉兵衛の名を残そうと尽力しました。ロシア地理学会とサンクト・ペテルブルグの貴族会を通じて、カムチャツカ州政府に提案したもので、この結果、ナリチェヴォ自然公園内にある名前が付いていなかった3つの山に、嘉兵衛の名も含めた名前が与えられました。

その名も、「ヴァシリー・ゴローニン」(1333m)、「ピョートル・リコルド」(1205m)、そして、「タカダヤ・カヘイ」(1054m)です。

一連の事件では一番功績のあったはずの、嘉兵衛の山がもっとも低いのが気になりますが……