最近、ネットを中心として、古い写真を集めています。

その理由は、自分も写真をやっており、より美しい表現とは何かを探求していく上において参考にすべきものも多いためですが、もうひとつ、こうした古い過去の映像というものは、もう二度と見れないものであり、その昔の世界を垣間見ることによる、一種のタイムスリップ感覚を感じることができる、ということは大きいと思います。

現在にまで伝えられて残っているものも多く、それを見聞きすればそれで十分ではないかという向きもあるでしょう。

が、100年以上も前の一枚の写真に写っているものが、例えば建築物であればそれが建造された当時の初々しい様子を伝えてくれ、またそこに写りこんでいる人々はもうすでに亡くなっているわけで、二度と取戻しがきかないものばかりであり、現在もう見れなくなっているこれらを実際に目で見て確認できるというのは素晴らしいことです。

それを写した写真によってその当時の様子を推測できる、という歴史学的な価値もあるでしょうし、希少なこうした写真を単に見て感銘を受けるだけでなく、その写真そのものが失われてしまう前に保全することというのは、デジタル技術が発達してそれが容易になったこの時代においてはとくに重要なテーマではないでしょうか。

この写真というものは、19世紀のはじめに発明されて以降、一般大衆に広まるのは1884年に、ニューヨークのジョージ・イーストマンという人が、現在のフィルムの原型となる、紙に感光材料を塗布する方式を開発してからのことになります。

翌年の1885年に紙フィルムを製造し始め、3年後の1888年7月、イーストマンの設立したコダックカメラ、すなわち、「イーストマン・コダック」が、「あなたはボタンを押すだけ、後はコダックが全部やります」との触れ込みでセルロイドフィルムを導入した新式のカメラを発売しました。

この結果、その後は現像サービス企業なるものが登場し、誰でも写真撮影が可能な時代となり、複雑な画像処理の道具を自前で持つことが必要ではなくなりました。

さらに、1900年に、イーストマンはスナップショットの概念を提供した単純で非常に安価な箱型カメラ「ブローニー」を発売すると、これも大人気を博し、以後、同様なものが改良・開発され、アメリカにおいては写真といえば最も身近な娯楽となっていきました。

ただ、残念なことに、こうした初期のころの写真はすべてが白黒写真であり、カラー写真が普及するのは、1930年代に多層乳剤方式のカラーフィルムが同じコダック社で開発されて以降のことになります。

とまれ、このカメラによって、アメリカではさらに写真の大衆化が更に進むと同時に、様々なカメラが次々と発売にされるようになったため、アメリカでは1900年代に入ってから素人さんが残した写真はゴマンとあります。

対する日本においては、1894年(明治27年)、日清戦争において陸軍の従軍写真班のカメラマンが、従来の乾板に代わりフィルムを使用した撮影を行ったのがフィルム使用の最初ではないかといわれているようです。

しかし、アメリカにおいて写真は一般大衆化し、日常の生活の様子などを記録・撮影したスナップ写真などが普通の人に撮られたのに対し、日本では、いわゆる「芸術写真」としての普及のほうが進み、とくに1900年頃から1930年代にかけては、ごく一部の愛好家による絵画的な写真ばかりが撮られました。

この日本における芸術写真は、欧米のピクトリアリスムの大きな影響を受けつつも、日本画的要素を取り入れ、特に自然を撮影した風景写真に特化したモノが多く、また日本人らしく叙情性を重視するといった独自な特徴を持っています。

ただ、日本ではこの当時カメラそのものが大変高価なものであっために、お金持ちしか所有できず、普通の人が気軽に写真を撮る、ということはなかなかにできませんでした。

従って、公共的な建物や風景、軍艦や飛行機などの軍事的なものは記録写真として数多く残されているものの、この年代の一般大衆の様子を撮影したものは、日本においてはかなり少ないわけです。

これに対して、アメリカの1900年代の写真というのは、本当にありとあらゆる分野のものが残っており、これは安価なカメラを手にした庶民が残したものが多いということもありますが、一方では「写真家」なる人々も多数輩出され、また出版社などもこぞってこの時代のアメリカを撮影したものを雑誌など掲載したことも寄与しています。

例えば、冒頭の美しい写真は、アメリカの五大湖に隣接する町、デトロイトに本拠を置いた、デトロイト・パブリッシング・カンパニーという出版社が撮影したものであり、この会社では雑誌向けの写真を提供するために多数の有名写真家を抱え、主に米国北東部における25,000枚以上の風物の写真を残しています。

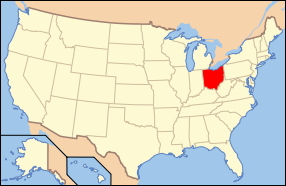

この写真はそのうちの一枚ですが、アメリカ東部・五大湖のうちのエリー湖の南側に位置する、オハイオ州の南西部にある街、シンシナティ市内を流れる、「オハイオ川」を航行する外輪船の写真です。

100年以上前の写真であるため、原本はカビだらけであり、あちこちに傷が入っていたものを、私のラボで最新のデジタルソフトを使って修復したものです。

はっきりとした撮影年はわからないようですが、1900年から1920年の間のいずれかの年に撮影されたということであり、右手奥に見えるのがシンシナティの町のようです。

オハイオ川に蒸気船が就航したのは、1811年のことだったそうで、さらに南北戦争が終結するのは1865年のことですから、この写真が撮影されたのはこの戦争による痛手もようやく癒え、シンシナティが工業都市として発展を続け始めたころの写真でしょう。

アメリカ合衆国拠点都市のひとつであり、総人口は32万弱の中堅都市です。日本人にはあまりなじみのない街かもしれませんが、プロクター・アンド・ギャンブル、すなわちP&Gの本社がある町であり、この会社の製品である、紙おむつのパンパース、化粧品のマックスファクターなどの名を聞くと、あぁあれか~という人も多いでしょう。

野球の大リーグのチーム、シンシナティ・レッズの本拠地でもあり、このチームにこれまでに日本人は所属したことはないようですが、最近は日米野球や米大リーグの試合などの模様がよく放送されるので、こうした機会にシンシナティの名を耳にする人も多いことでしょう。

このシンシナティの市域は、この当時の大統領ジョージ•ワシントンの指示により、その部下たちによって買収・開発され、創設は1788年です。市名は古代ローマの政治家で執政官と独裁官を務めたキンキナトゥス(Cincinnatus)という共和政ローマ前期に登場する伝説的人物にちなんでおり、この名の意味は、彼の特徴である「巻き毛」のことだそうです。

学と勇がある人だったようですが、普段は農業をやり、農民のような暮らしをしていたようで、当時ローマは対外的に周辺部族と緊張関係にありましたが、この外敵が攻めてくると、キンキナトゥスは元老院より独裁官に指名され、ローマ軍を率いてこの敵を打ち破りました。

しかし、敵を打ち破ると、独裁官の任期が半年もあるにもかかわらず、たった16日間でその地位を返上してまたもとの農民に戻ってしまったそうです。ところが、今度はローマにおいて平民階級による反乱がおこり、このときにもキンキナトゥスは独裁官に就任するよう要請されました。

そしてこのときも、反乱を抑えますが、この戦いが終わると再びその地位を返上して農作業を行う身に戻ったといい、こうした彼の謙虚な行動は広くローマ中に広まるとともに、その人徳はその後もローマ社会で長く語り継がれるようになっていきました。

あくまで伝説の域を出ない話のようなので、本当に実在した人物かどかも怪しいところではあるのですが、このローマの偉人の名を冠することになったシンシナティは、アメリカ北東部、五大湖のすぐ南東のオハイオ州にあります。

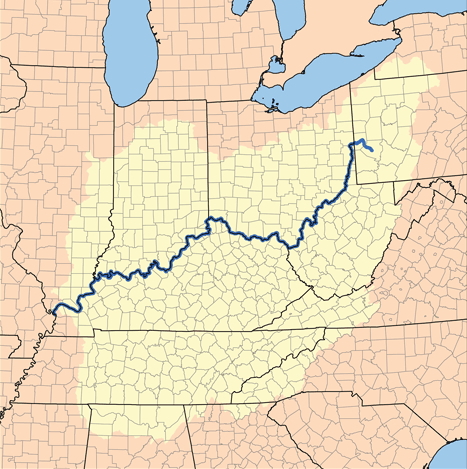

また、その東側のペンシルバニア州ピッツバーグに端を発し、ここからアメリカ中部に向かって南西部に向かって流れる「オハイオ川」の中流に位置します。

オハイオ川の流域面積は490,603平方キロもあり、これは日本国土の約1.3倍にあたります。その流域はアメリカ合衆国中東部の大部分を占め、南部諸州にもかかりますが、実はアメリカ中央部を南北に流れる「ミシシッピー川」の支流でもあります。

このミシシッピー川の流域面積は3,250,000平方キロとオハイオ川のおよそ7倍にもなり、全長は3779kmで、これはアメリカ合衆国内においては一番長い川です。

かつては世界最長の川と考えられていたそうですが、アメリカ大陸を南北に貫いているため、鉄道が敷かれるまでは、水運を担う重要な水路となっていた時期があり、冒頭の写真にもあるような蒸気船が航行する姿はアメリカ発展史における象徴的存在でした。

その支流である、オハイオ川もまた、アメリカ開拓時代には、重要な水路として機能し、その水量は、ミシシッピ川の全支流中最大の水量を有します。またその流路のほとんどは現在のペンシルベニア州、オハイオ州、ウェストバージニア州、ケンタッキー州、インディアナ州、イリノイ州などのアメリカ中東部の主要な州の州境を形成しています。

ヨーロッパ人が入植するはるか以前から、オハイオ川はネイティブ・アメリカンたちにとっての重要な水上交通路でしたが、ヨーロッパからの入植者たちにとっても西へと流れるこのオハイオ川は、アメリカ中西部開拓のために都合の良い川でした。

入植者たちはこの川を利用してペンシルベニア植民地西部から下流である南西部へと船を進め、ミシシッピ川との合流点に達すると、今度はここからミシシッピー川を北上して、ミズーリ川とミシシッピ川が合流するセントルイスを目指しました。

このあたりのことは、地図を見ながらでないとなかなかわかりにくいのですが、このミシシッピー川の支流であり、かつ数ある支流の中でも最大の流域面積を誇るこのミズーリ川は西側に位置するロッキー山脈が源流です。そしてこのロッキー山脈を越えればもうそこはアメリカ西部の州であるユタ州やネバダ州です。

その先には太平洋に面するカリフォルニア州がある、というわけで、つまりアメリカ東部からオハイオ州を下り、ミシシッピ川とミズーリ川を遡ることで、入植者たちははるばると西部へとその開拓の駒を進めることができたわけです。

したがって、その旅の発端ともなるオハイオ川というのは非常に重要な川であり、アメリカの開拓が始まったすぐの18世紀末から19世紀にかけてはもうすでに、オハイオ川では通商目的の船が行き来していました。

ただ、この頃はまだ主に竜骨船が用いられており、19世紀初頭、河岸のイリノイ州ケイブ・イン・ロック(Cave-In-Rock)には、海賊の本拠が置かれ、海賊たちはこの竜骨船を操っては川を行き交う船を襲い、乗組員を殺して積荷を奪い、その船を川に沈めていたそうです。

オハイオ川を下りきった船は、ミシシッピ川の合流点からさらに南下して、アメリカ南部の海岸にまで達することもでき、その末端にあるニューオーリンズの港もまたその後、中南米との交易港として発展しました。

ニューオーリンズからさらにメキシコ湾を渡れば、南アメリカ大陸のほかの港へ達することもでき、ここからヨーロッパへと船を進めることも可能でした。このように、とくにアメリカ中央部におけるオハイオ川とミシシッピー川の役割は特に重要であり、この二つの川における水上交通の発達により、アメリカは発展したと言っても過言ではないでしょう。

入植した白人はその河岸にいくつもの河港をつくり、都市を建設して水上交通の拠点とし、流域の豊富な鉄鉱石や石炭を利用して産業を興しましたが、とくにオハイオ川の中流域にあるシンシナティ周辺では石炭がたくさん採れたことから、古くからその交易都市として栄えました。

畜産業における集散地でもあったため、「豚肉の町」とも呼ばれていた時代もあったようですが、その後石炭交易のほうが中心となり、今日でも工業都市として知られるほど各種の工業が興りました。P&G以外では、機械、鉄鋼、化学、食品工業の大手企業がここにひしめきあっており、更に近年ではIT産業や出版・印刷業も発達してきています。

外国籍企業の進出も多く、日系自動車企業の工場も比較的近距離の他州にあるため、多くの日系企業もシンシナティや周辺他地域に点在しています。こんなところに日本人がいるのかと思う人も多いでしょうが、日本人補習校が成り立っているくらい相当数の日本人が住んでいるということです。

このシンシナティはまた、南北戦争前は、南部から逃亡してオハイオ川を渡った黒人奴隷をさらに北へ逃がす組織が拠点を置く重要な町でもあり、南部の黒人奴隷にとってこの川を渡ることは「自由への道」を意味していました。

アメリカではこの黒人奴隷の扱いをめぐって、これに反対する北部の州と南部の州が争い、その後南北戦争という市民戦争が勃発したわけですが、オハイオ川から北のオハイオ、インディアナ、イリノイなどの北部各州は奴隷制度反対の州でした。

一方、ここから南の州は奴隷制度促進派であり、このため両者の境界線であるこの川は、そのまま北部の自由州と南部の奴隷州の境界線でした。

南部の黒人奴隷たちは自由を求めてこの川を船で渡りましたが、冬季にはこの川は凍るため、徒歩でまたは橇で渡ってこれら3州へ逃げ込みました。特にオハイオ州の河岸には、こうして川を渡ってきた奴隷たちをかくまう、「地下鉄道」と呼ばれる秘密組織の拠点となっていた町がいくつも存在していました。

これらの地下鉄道の運動家に助けられた彼等は、これらの諸州に居着くことも多かったようですが、白人の迫害を決して受けない自由な大地を求めてさらに北へ、時にはカナダへまで逃げ込むことも多かったようです。

この「地下鉄道」は英語では、Underground Railroadと表記されますが、鉄道に例えられてできた用語であり、この用語を使えば、一見普通の鉄道について会話しているように聞こえるため、秘密を守るために使われるようになったようです。

組織内には隠語があり、例えば車掌(conductors)は、奴隷たちを誘導した人々であり、駅、停車場(stations)といえば、奴隷の隠れ家、駅長(stationmasters)とは、自分の家に奴隷をかくまった人々であり、乗客(passengers)、貨物(cargo)とは、逃亡中の奴隷たちを指す言葉でした。

さらに奴隷たちは「切符」(ticket)を入手しなければならなかったといい、これはおそらく、匿う人が組織内での誰であるか、何をしている人であるか、といった内部事情の知識などのことだったかと思われ、友達のいる友達(a friend with friends)という秘密の合い言葉の「友達」とは黒人そのものであり、またその庇護者の白人でもあるわけです。

地下鉄道は主に、秘密の通過道、乗り物、待ち合わせ場所、隠れ家、そして奴隷制度廃止論者たちによる誘導や補助で構成されており、奴隷制度廃止論者たちは、地域ごとの小さな班に分けられ、自分たちの地域だけにおける地下鉄道の詳細な情報を知るという慣わしでした。

ひとつの「停車駅」から次の「停車駅」へ、黒人たちは停止地点ごとに違う人々の補助を借りて目的地まで進みましたが、これによって、誰ひとりとして逃亡中の奴隷たちの目的地までの道のりの全容を知ることがなく、地下鉄道の秘密と奴隷たちの安全が確保されました。

秘密を守るため、隣り合った「停車駅」同士は、親戚の関係でつながっていたということも多かったといい、奴隷制度廃止論者である白人、生まれつき奴隷でない「自由黒人」、過去に奴隷だった黒人、そしてアメリカ先住民などの人種に属する人々が、この「線路」上で「車掌」として、逃亡中の黒人たちを手助け・誘導しました。

フレンド会、会衆派教会、メソジスト教会、バプテスト教会などの宗教的な機関も、この地下鉄道に大きく貢献したといい、また、奴隷制度廃止派の考えは書物、新聞などを通して出版され、合衆国中に広められていきました。

逃亡中、奴隷たちは通常、昼間は隠れ家にかくまってもらい、夜中に次の「停車駅」へと旅をしましたが、ただし、毎晩、泊まる所があったわけではなく、森や沼地に隠れなければならないこともありました。

本当の鉄道を利用して逃げようとした奴隷もまれにいたようですが、通常は歩いたり荷車で移動し、捕まえようとする追っ手を撒くために、うねりくねった経路をたどりました。逃亡者の大多数が、40歳以下の農民の男だったと言われていますが、これは逃亡の旅道は、女性や子供には険しく危険すぎたためです。

ただ、地下鉄道を通して逃亡し自由な生活を確立した奴隷たちは、その後自分たちの妻や子供を主人から買い取り、その後一緒に暮らせることもあったといい、奴隷制度も末期になるとかなりタガは緩んでいたようです。

ただ、そうした物分かりの良い主人ばかりではなく、逃亡したと知るとオハイオ川などの境界にまで何が何でも奴隷を取り戻そうと追ってくる白人も多かったようです。働き盛りの屈強な黒人は、元の主人たちにとって投資した動産であり労働力であり、いったん手に入れた奴隷の逃亡は家業の衰退を招きかねなかったためです。

南部の新聞には、逃亡奴隷についての情報が頻繁に掲載され、捕まえた者には主人から賞金が出されたといい、このような賞金稼ぎを職業とした奴隷捕獲人は、遠くはカナダまで奴隷を追い、捕まえようとしました。

このように逃亡する黒人たちも必死ならば、追う者も必死であり、このため逃げる側からすれば地下鉄道の詳細な情報はけっして公的には流出してはならないものでした。このため、道筋や隠れ家の場所などの情報は全て口頭で伝えられたといいます。

こうしてこの地下鉄道が最も頻繁に「使用されていた」、1810年から1850年の間にはおよそ3万人から10万人の人がオハイオ川を越えて奴隷状態から逃れたと推測されています。

その後、奴隷制存続を主張するアメリカ南部諸州のうち11州が合衆国を脱退、アメリカ連合国を結成し、合衆国にとどまった北部23州との間で戦争となった南北戦争(Civil War)が起こったのが、1861年、そしてそれが終結したのが1865年です。

この戦争終結によって「奴隷解放宣言」が出され、南部の州で奴隷の扱いを受けていた黒人は解放されました。しかし、南部における黒人に対する差別や偏見はその後も潜在的に残り、KKKなどの過激的な黒人排除運動を生み出す土壌となりました。

南部では現在もなお、南北戦争は「北部による侵略戦争」であったと主張する白人もいるくらいで、この国における白人対黒人の構図は、まだまだ続いていきそうです。

昨今、白人警察によって黒人が虐待されたり、殺害されたりと言った事件を発端にアメリカ中が騒然となっていますが、こうして奴隷から解放されたかに見える黒人たちへの偏見は未だに続いており、このころから既に120年近くも経っているというのにその和解の道は見えていません。

現在のアメリカでもこの当時の「地下鉄道」という言葉は、黒人にとって「自由」を称揚する象徴的な表現であり、その白人至上主義反対運動においても、時として使われることがあるそうです。

ただその舞台となり、この当時奴隷解放のための象徴的存在だった~いわば東西ベルリンの壁のような~オハイオ川自体は、現在ではただ単に五大湖周辺の州と南部の州とを分ける境界線としてのみ認識されているようで、とくにここにモニュメントを作って、奴隷解放運動の拠点にしよう、というような動きはないようです。

シンシナティを初めとするアメリカ東部の町を、ビジネスだけでなく観光で訪れる日本人も増えており、オハイオ川を見る機会も増えているかと思いますが、過去に何もなかったかのように滔々と流れるこの川にもそうした歴史があったのだと認識しておくことが、この国に対して持つべき敬意のひとつかとも思います。

つくづく、一枚の写真から紐解ける歴史的事実は多いものだと実感する今日このごろです。