台風一過。しかし、昨日はその余波のためか、一日中ぐずつい天気で、しかも全国的に急激に気温が下がったようです。

台風一過。しかし、昨日はその余波のためか、一日中ぐずつい天気で、しかも全国的に急激に気温が下がったようです。

ここ伊豆も例外ではなく、押入れにしまいこんでいたコタツを取り出し、この秋初稼働させました。あわせて、テンちゃんのホットカーペットも出してやったところ、昨日の彼女はほぼ一日ここにいついていました。

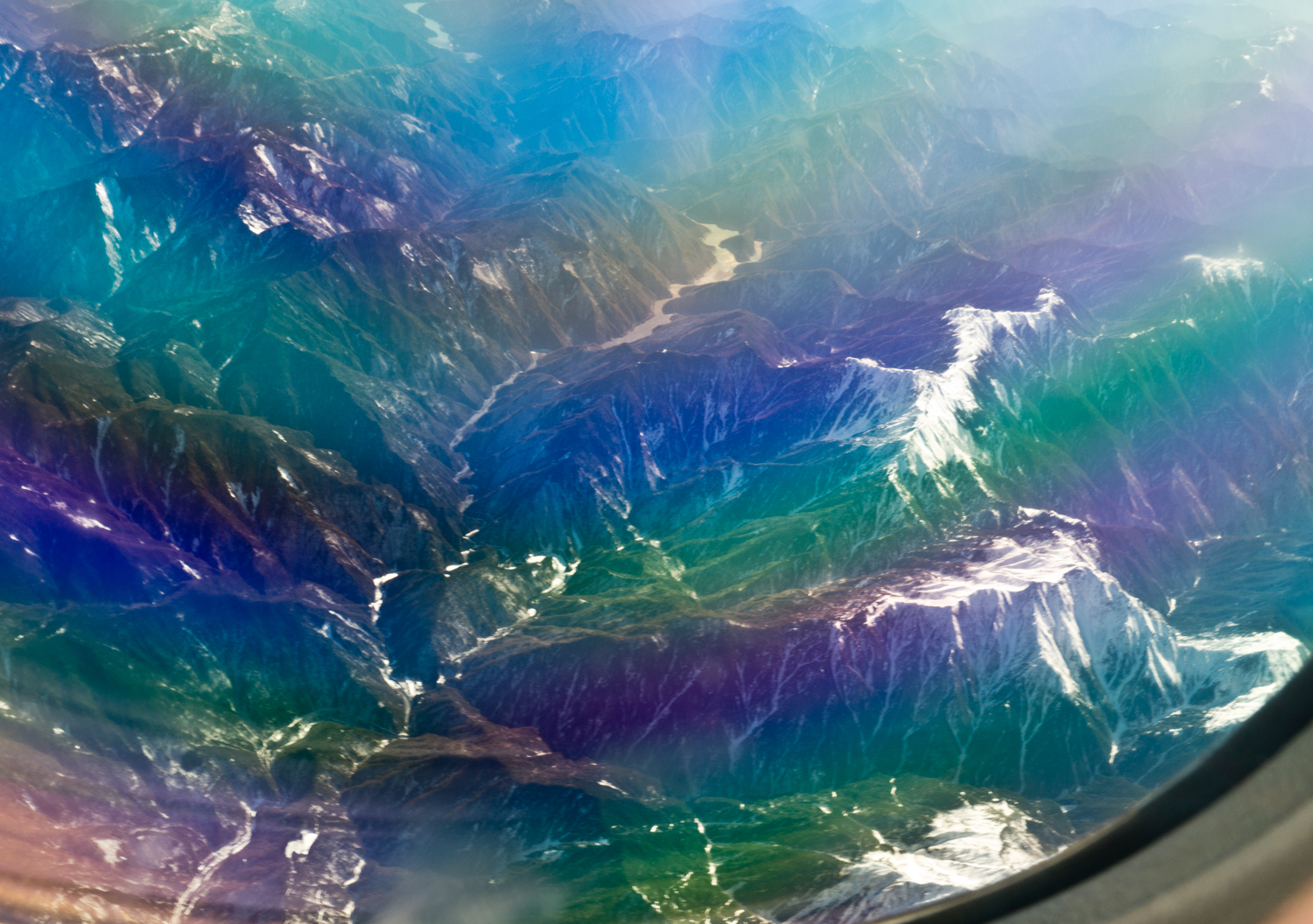

そして今日の朝、北の方角を見やると…… 出ました! 富士山初冠雪です。しかもうっすらではなく、五合目付近まですっぽりと白化粧をしており、ほぼ半年ぶりのその姿に改めてほれぼれです。

これで役者も揃い、そろそろ秋本番、ということになるわけですが、先日、河津町にある、バガデル公園の写真コンテストで賞を頂いたので、今度は本格的に紅葉の写真にも取り組んでみようと思っている次第です。

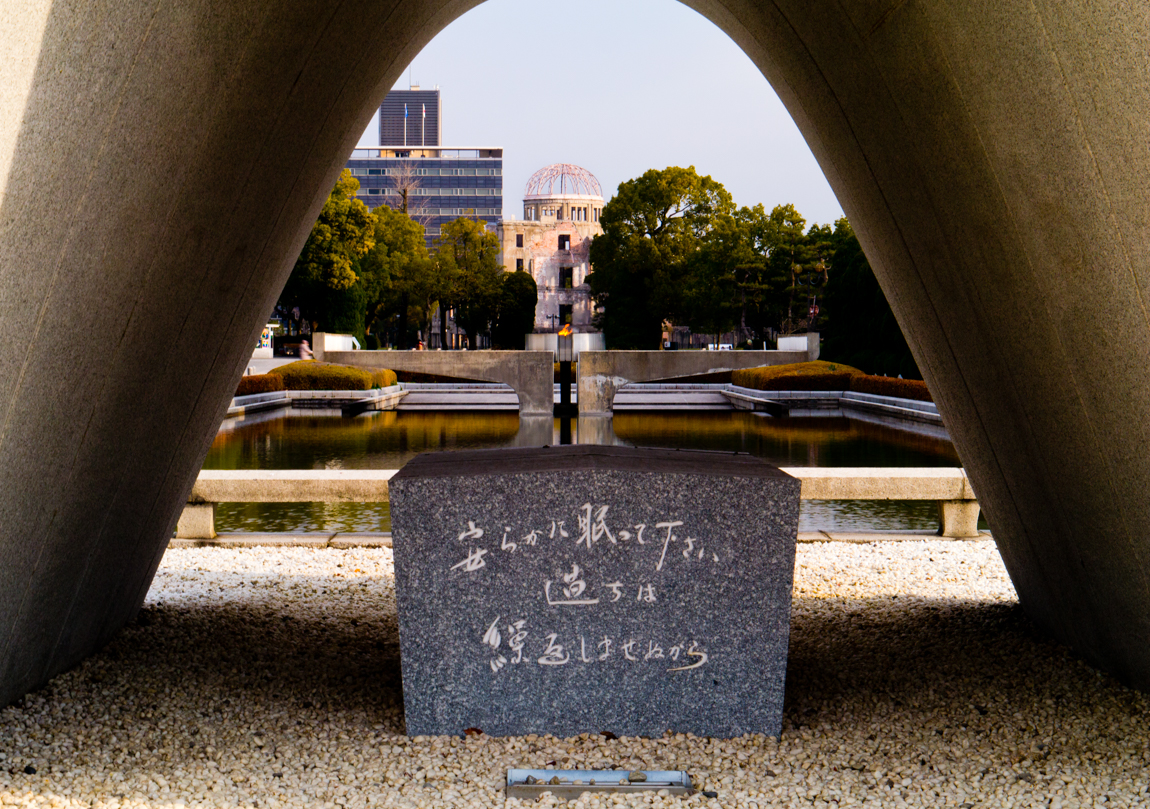

が、何かと近辺が騒がしく、思うように時間が取れそうもありません。旅行にも行ってみたいと思うのですが、そういえばここしばらくあまり遠くへ行っていません。今年のはじめに、姪の結婚式があった際に広島へ行ったのが最長不倒でしょうか。

この広島の町の中心街には、「平和大通り」という大きな道路があります。市内を東西4kmに渡って横断する通りで、実際に幅員が両脇の緑地帯と側道、歩道を含めると100mあります。沿線の広島平和記念公園とともに市民の憩いの空間となっており、毎年5月の連休に催される「ひろしまフラワーフェスティバル」では、ここに大勢の人が詰めかけます。

この道路は、戦後区画整理されてできたものですが、実は戦争末期の1945年、軍都でもあった広島では、空襲による延焼を防ぐ目的の防火帯を作るべく、市街地を東西に横切るように幅100mの防火帯を作る計画が既に立てられていました。

市民や学生が木造家屋の町並みを撤去する建物疎開に動員され始めていまたしたが、その矢先の8月6日、動員された人々が働く頭上で原子爆弾リトルボーイが炸裂。爆心から近い作業地域では学生など作業者数万名が死亡しました。

戦後の1948年、被爆中心地である中島地区に併せ、この防火帯も平和大通りとして、両脇を緑地化した公園通りに生まれ変わる計画が動き始めますが、計画が発表された当時は、「百メートルも幅のある道をつくって、どうするつもりだろうか、もったいない」という批判も強かったといいます。

しかし、1955年に行われた広島市長選挙で当選した保守系の渡辺忠雄が、この道路計画を推し進めることを決定。道路の緑化運動を市民参加で行うこととし、その結果、1954年から1958年にかけて、周辺のがれきを片付けて用地が確保されました。

そして、ここに県内から12万本以上の木が寄付されたほか、日本・世界からも苗木が贈られて、緑化が進められた結果、1965年5月に当初の計画通り、南区の鶴見橋東詰から西区の観音・福島地区を通る己斐(西広島駅前)までの区間が全面開通しました。

しかし実は、渡辺市長は当初、「住宅敷地の不足を緩和するため、百メートル道路の幅員を50メートルまで縮小し、緑地帯の一部に鉄筋製の文化アパートを建設する」としていました。しかし、当時の広島市助役の説得によりアパートの建設等について翻意し、その結果100m道路を作ることが決まったのでした。

1975年には、プロ野球広島東洋カープが球団創立25年目にして、セ・リーグ初優勝を達成。平和大通りで優勝記念パレードを行い、沿道に40万人のファンが集まりました。これは、優勝パレードとしては、現在でも日本史上最大の動員数記録であり、後のフラワーフェスティバル開催の契機になったと言われます。

近年には、この平和大通りの地下を通す計画が挙がっているほか、また、「平和大通りリニューアル事業」として緑地帯再整備や現橋の架替と歩道橋併設が検討されており、さらに現在平和大通りの北側を通っている、広島電鉄の路面電車を市内中心部の混雑解消のため、ここへ持ってくる、といったことも検討されているようです。

道路自体の延伸も検討したいところですが、平和大通りの西詰には太田川放水路があり、ここへの架橋には莫大な費用がかかりそうです。また、東詰には、京橋川を挟んで、「比治山」があり、ここから東へ延伸しようとするとこの山に巨大なトンネルを掘らなくてはなりません。このため100m幅の道路を延長する、というのは事実上不可能と思われます。

ただ、この比治山の直下には、1990年代に、通常の道路幅ではありますが、この山を貫通する「比治山トンネル」が整備され、広島市中心部とこの山の東側に広がる段原地区とのアクセスが改善されています。

それまでは、市の北東側へ行くためには、この山を大きく迂回して北方の広島駅前を通る必要がありましたが、これにより段原地区から市中心部へはとても行きやすくなりました。

ちなみに、この比治山という山は、標高70mほどしかなく、山というよりも小高い丘です。1980年(昭和55年)に広島市が政令指定都市になったことを記念して「芸術公園」として整備が決定し、公園内にモニュメントが置かれたほか、広島市現代美術館や広島市立まんが図書館が建設され、市民の憩いの場となっています。

このあたりは、縄文時代には海で、比治山自体は孤島でした。が、その後市内で一番大きな川である太田川が上流から運んだ土砂が堆積し周辺を埋め、干潟を形成しました。戦国時代、毛利元就がこの地を支配し、広島城が築城されて以降、比治山の北側には西国街道が通るようになり、ここは商業地として発達していきました。

明治時代には、旧日本陸軍が陸軍墓地として整備され、このため、市内有数の桜の名所となりました。戦中は船舶砲兵団司令部や電信第2連隊といった陸軍の舞台が駐屯する基地となりましたが、1945年(昭和20年)に原子爆弾投下により被爆。

ここは爆心地から約1.8キロメートル離れたところに位置しており、爆心地側である西側は壊滅したものの、東側は逆に比治山が爆風を遮ったことから影響が少なく火災も広がりませんでした。従って、比治山を挟んで東と西では、対照的な被災状況となり、西側の100m道路のある一帯は焼け野原になりましたが、東側の段原地区の町は焼け残りました。

この「段原」という地名は、は江戸時代にまで遡る古い地名であり、その由来はヨシの茂る「葭原」を「段原」と誤記したことによるのではないかとされているようです。江戸時代の広島は現在よりもデルタ洲の面積がはるかに狭く、海岸線が北に迫る地形であったため、「段原村」と呼ばれていたこの土地の南側にも遠浅の広島湾が広がっていました。

こののち藩政期を通じて沖合の干拓が進められ、段原村に隣接して比治村・山崎新開・亀島新開が開かれ、1882年(明治15年)、この近隣3村を合併し、よりエリアの広い段原村となりました。この当時の段原村は、現在の段原地区全域よりも大きく、現在の比治山町・松川町・金屋町・的場町・稲荷町・京橋町・比治山公園・比治山本町も含んでいました。

1894年(明治27年)の日清戦争開始により軍用鉄道として旧国鉄宇品線がこの地域を縦断して開通し、戦後には町内に煙草専売局など多くの工場が設立されるようになり、現在の段原小学校の前身の尋常小学校も設置されるなど発展したことから、1916年(大正5年)には「段原町」と改称されました。

その後も発展が続き、1926年(大正15年)には広島初の女子実業学校として広島女子商業学校(現広島女子商の前身)が町内に開校し、段原地区自体も段原大畑町・同東浦町・同中町・同新町・同末広町・同日ノ出町・同山崎町および南段原町に分割されました。

原爆投下時、比治山の陰になった地域は家屋等の倒壊など大きな被害を免れましたが、しかし逆に焼け残ったことで区画整備が進まず、戦後も市の中心部を初めとする多くの場所が復興によって新しい町になっていく中、いつまでもすさんだ雰囲気のある町でした。

戦災を免れたことで逆に古い家屋や入り組んだ路地が久しく残されることとなったわけですが、一方では戦時中に開通した広島電鉄皆実線に近い大畑町(現在の段原1・2二丁目)などには骨董店などの商店街が形成されました。しかし、これも災いし、いかにも古臭い街並みという印象がいつまでもぬぐえませんでした。

ところが、1972年ごろから大規模な再開発が行われるようになり、1980年代以降は女子商が地区外に移転するなどしてさらに区画整理が進み、現在では昔の面影もないほど新しい町に生まれ変わりました。

今も広島県警察学校の移転や道路の新設など、再開発事業が進行していますが、1997年(平成9年)にはマイカル系の「広島サティ」という大規模なモールがオープンし、これは地上7階の店舗棟と地下1階で、ワーナー・マイカル・シネマズ運営の映画館もありました。

その後、マイカルが経営不振から会社更生法の対象となったことから、イオングループの傘下に入るようになり、このため広島サティもイオングループの店舗となりました。ただ、所有者が変わったことから、27年間続いた「サティ」ブランドは無くなり、現在は、「サブウェイ・広島段原ショッピングセンター」と呼ばれています。

現在は昔のようなデパートとしてではなく「スーパーマーケット」を核にしており、またそのすぐ隣に、高さ88m、地上19階・塔屋2階・地下1階の超高層建築物、「広島イースト」が完成し、これは地上7階地下1階の「商業棟」と、地上9階地下1階の「駐車場棟」で構成されるという大規模な複合商業施設となっています。

このように現在の段原地区は、商業地区として新しく生まれ変わり、戦後しばらく続いた汚い薄暗い街、といった雰囲気は全くなくなっています。が、そもそも戦前は市内でも有数な商業地区だったわけであり、言ってみればその昔に立ち返ったともいえます。

原爆投下による後遺症は、この街の再開発によってようやく払しょくされたといってもよく、現在の広島市内では、戦前のような古い町並みが残っているところはほとんどないといっていいでしょう。

ところで、段原村と呼ばれていたその昔、この街に、「和田郁次郎」という実業家がいました。この人は、明治時代、この地から有志数人と北海道に渡り、札幌市南部に位置する野幌原野に入植し、ここを「広島開墾」と名付けて開拓したことで知られています。

この地は1894年(明治24年)に広島村として独立、1968年(昭和43年)の町制施行による広島町への名称変更を経て1996年(平成8年)の市制施行で「北広島市」と呼ばれるようになっています。

この和田郁次郎は、幼名を山田徳蔵といい、幕末の弘化4年(1847年)、安芸国安芸郡段原村、すなわち現在の段原に生まれました。慶應3年(1867年)、現在の広島市中区竹屋町に居を構えていた和田兵内の養子となり郁次郎と改名。家督を相続し家業に励んでいました。

ところが、あるときから北海道開拓の志を抱くようになります。そのきっかけは、北方開拓のために明治2年(1869年)に開いた官庁である北海道開拓使が、十年計画の満期が近くなった明治14年(1881年)に、事業を継承させるため官有の施設を安値で払い下げる、という噂を耳にしたためのようです。

このころ開拓使の長官を務めていたのは「黒田清隆」です。薩摩藩士として、幕末に薩長同盟のため奔走し、戊辰戦争に際しては北越から庄内までの北陸戦線と、箱館戦争で新政府軍の参謀として指揮をとりました。このことで北海道に縁ができ、戦後も北海道開拓で手腕を発揮し、新政府内でも重鎮と呼ばれるようになりました。

これより先の明治3年(1870年)当時、北海道北方の樺太にロシアが兵士と移民を送りこみ、実効支配しようとしていたことに危機感を抱いた政府は、ここに樺太開拓使を設置し、黒田清隆を開拓使次官にして樺太専務を命じました。

以後、黒田は、ロシアに対抗する国力を充実させるために北海道の開拓に力を入れ、政府は彼の建議に従い、明治4年(1871年)に10年間1000万円をもって総額とするという大規模な開拓使十年計画を決定しました。

3年後の明治7年(1874年)には黒田は長官となり、北海道に赴任せずに東京から指示を出す態勢をとりましたが、米国人ホーレス・ケプロンらの御雇外国人を招いて開拓政策の助言と技術の伝習を行わせました。

開拓使は潤沢な予算を用いて様々な開拓事業を推進しましたが、広い北海道の原野の開地を完遂するには1000万の予算をもってもなお不足であり、測量・道路などの基礎事業を早々に切り上げ、産業育成に重点をおくようになりました。

彼は、北海道の開拓に難渋する現状では自然条件がよりいっそう不利な樺太にまで金は回せないと考えたため、樺太の開拓にはあまり手を付けず、それ以上は進展しませんでした。結局、明治8年(1875年)5月に樺太・千島交換条約によって日本は樺太を手放しましたが、この交換の際、日本は樺太アイヌを多数北海道に移住させています。

そして、十年計画の満期が近くなった明治14年(1881年)に、黒田は開拓使の事業を継承させるため、部下の官吏に官有の施設・設備を安値で払い下げることを決定。これを探知した新聞各社は、払い下げの主役を黒田と同じく薩摩出身の「五代友厚」だと考えて攻撃しはじめました。

五代友厚は、薩摩藩の高級武士の出で、藩命によって長崎海軍伝習所へ藩伝習生として派遣され、オランダ士官から航海術を学んだ経歴がある人物です。慶応元年(1865年)には、これも藩命により寺島宗則・森有礼らとともに英国留学し、欧州各地を巡歴しており、この時の経験がのちに、経済人として手腕を発揮する礎となりました。

維新前夜の慶応2年(1866年)には、薩摩藩の商事を一気に握る会計係に就任し、長崎の武器商人グラバーと合弁でドックを開設するなど実業家の手腕を発揮し始め、戊辰戦争では西郷隆盛や大久保利通らとともに倒幕に活躍しました。

その結果、明治元年(1868年)には、明治新政府の参与職外国事務掛となり、新政府の外交の顔となるとともに、のちには大阪に造幣寮(現・造幣局)を誘致し、初代大阪税関長となり、大阪税関史の幕を開けました。その後も大阪経済界の重鎮となり、大阪経済を立て直すために、商工業の組織化、信用秩序の再構築を図りました。

しかし、金には汚かったようで、同郷の黒田清隆との間には常に黒い噂が絶えず、この払い下げ問題においても、新聞はその主役が政商五代友厚だと考えて攻撃したわけです。やがてこの「開拓使官有物払下げ事件」は、明治時代最大級の疑獄事件とまでいわれるまでに発展することになります。

ところが、黒田は強引に天皇の裁許を得て払下げを決定したため、批判の声は益々高まり、御用新聞の東京日日新聞までが政府批判を行ったほか、各地で弾劾の演説会が催される事態にまで発展。結局伊藤博文らが収拾策として払下げ中止の裁許を明治天皇に仰いだ結果、払下げは中止となり、同時に黒田も開拓長官を罷免され、内閣顧問の閑職に退きました。

この結果、開拓使は翌1882年(明治15年)に廃止され、北海道は函館県、札幌県、根室県に分けられましたが、これは再び黒田のような人物が現れ、利権がひとつに集中するのを防ぐ目的があったためと考えられます。

さて、こうした時期、和田郁次郎は、北海道では官の施設が民間に下されると聞き、この機に乗って、広大な大地を開拓すれば、やがて大きな商いができると考えたのでしょう。明治15年(1882年)、35歳だった彼は、有志数人を集めて北海道に渡り、資産を投じて一村を創設するための土地を求めて北海道内各地を探索し始めました。

しかし、この年は農業に適した土地が見つからず帰郷します。が、翌年単身で渡った第2回探索におおいて、この当時札幌郡の月寒(つきさっぷ)村と呼ばれていた、のちの豊平村、すなわち現在の札幌市豊平区の「野幌原野」が適地であると考え、ここへの入植を決意します。

ここは、輪厚川という川筋の寒冷かつ巨木が繁り熊しか住まない330haほどもある原野でした。これを貰い受けることを政府に請願して許可を受けると、ここを「広島開墾」と称しました。そして、1883年(明治16年)6月下旬、段原やその他の広島市街から率いてきた同志まず5名が到着し、6人で小屋を造るなど移住者の受け入れ準備をしました。

しかし、この最初の年は未曾有の大凶作に遭い、また温暖な瀬戸内の気候に慣れた広島の人達にとって北海道の寒さは想像以上に厳しいものでした。郁次郎らとは別に、やはり広島から道東の根室へも移住した人々がいましたが、このとき彼等のうちの数十名が病死するという事件もあり、郁二郎たち野幌の移住者たちを震撼とさせました。

この根室への入植者が移住した土地は、根室県根室郡幌茂尻村といい、現在の根室市にあたります。移住開始は郁次郎らよりも2年早い1882年(明治15年)であり、ここに入植した80戸余りの広島からの移住民は、途中、船中でコレラが発生したため、冬に向かう10月になって、ようやく根室に到着しました。

このとき陸上でも多数の死者を出した理由もまたコレラだったと思われ、これではとても厳寒の冬を越せないと思った彼等は、その後嘆願書まで出しており、これを受けた根室県が彼らを道路の改修工事に雇ったり、また米や金を貸し与えるなどの救済策をとったことにより、かろうじて生き延びることができました。

が、その後必死の努力により、1884年(明治17年)ころからは漁業にも従事するようになりました。しかしその生活が安定するにはやはり時間がかかり、なんとかようやく食えるようになったのは、5年後の1888年(明治21年)頃になってからだったようです。

一方の郁次郎たちは、入植の翌年の1884年(明治17年)5月には、田畑や道路整備、用排水路建設などの開墾に着手しました。この年さらに追加で広島から移民が到着し、18戸が建設され、さらに9月には7戸が完成して、これで月寒には合計で25戸が入植しました。

しかし、この年の9月の大霜のため作物が実らず、郁次郎たちもこの苦しいときを賃仕事によって切り抜けました。しかし、鉄道もこの当時はまだなく、働き口のある札幌までの通勤や物資の輸送のため、遠路はるばる牛馬を引いての往復を余儀なくされました。

しかも、上述のような疑獄事件も発生した余韻から、政府による移住希望者の審査が厳しくなり、この後3年間は広島県からの移住はありませんでした。何よりも人出が足りないということは開拓においては致命的であり、このため郁二郎らは、やむなく東北・北陸出身者の移住を受け入れることを決めます。

翌1885年(明治18年)、雪解けとともに郁次郎たちは、ようやく田畑合計約31haを開墾しました。その年、郁次郎たちは米を収穫することができ、ようやくここで稲作における成功という大きな成果を得ました。そして、たゆまない努力を続けた結果、初入植から5年後の明治21年(1888年)ころには、さらに大きな収穫が得られるようになりました。

この成功を聞きつけて、広島県から移住を希望する者も出てくるようになったため、官に働きかけた結果、移住再開の許可をとりつけることに成功。以後、毎年数十名、数百名単位で広島から移住者を受け入れるようになり、開墾開始から9年後の明治26年(1893年)には、380戸・1200人もの人数を数えるまでになりました。

この年「広島開墾」を札幌から視察に来た北海道長官は、この成功を見て内地からの集団移住の模範となると考えました。と同時に広島からの移住民だけではなく、他県からの住民も受け入れさせようと、開拓のリーダーであった和田の名前をあげ、「ここを和田村という名前に改名してはどうか」と提案しました。

しかし、郁次郎はこれをやんわりと断り、「広島からきた者たちを中心に開拓したので」と、「広島」の名を残して欲しいと逆に頼みこみました。こうして明治27年(1894年)、「広島開墾」は、それまでは便宜上所属していた豊平村から正式に独立し、「広島村」と呼ばれることが決まりました。

この成功以前、郁二郎らよりも先んじて月寒に入植した大阪出身の中山久蔵という人物がおり、この頃はまだ道内での収穫は極めて困難であるとされていた稲作をこの地で初めて成功させたのは彼であるといわれています。

しかし、郁二郎を中心に開拓された広島村における米の収穫は、この中山らの成果を大きく上回り、その後道内一となってさらに開拓を軌道に乗せました。この稲作の成功により、のちには郁次郎をリーダーとして学校や寺院、役場も建設されるようになり、郁二郎は当地の初代郵便局長や農会理事に就任しました。

大正13年(1924年)からは2年間村長も務め、その後は事業を材木業や鉄道にまで広げ、これらの会社の大株主になるなど実業家としても成功し、明治30年前後に刊行された「実業人傑伝」でも全国約400名の人物中にも掲載されるまでになりました。

北海道の人物としては、この当時、商業の中心だった函館でここに名前が掲載された実業家もいましたが、こうした農業による事業成功者の記載としては唯一の例でした。

当時の財界の巨頭・渋澤榮一から目を掛かられ、のちの日本の製鉄業界の重鎮といわれるようになる「永野重雄」はこの当時富士製鋼の支配人兼工場長でしたが、郁二郎と同じ広島出身であったこともあり、その後北海道に転勤になったときにはすぐに和田に挨拶に行ったともいわれています。

永野重雄は、松江市生まれですが、育ちは現広島市南区の出汐というところで、六高卒業後、東京帝大法学部政治学科に入学します。この帝大時代の親友が渋澤榮一の子息であったことをきっかけに渋澤と懇意になり、卒業後はこの渋澤の息子の兄の依頼を請け倒産会社であった富士製鋼の支配人を任され、この会社の再建を遂げました。

以後、これが機縁で以降の生涯を製鉄業に捧げることとなったわけですが、北海道に来たのは、富士製鋼が日本製鐵に統合されて日本製鐵富士製鋼所となったのちの1941年(昭和16年)、北海道支部長として出向してきたときのことだったようです

そのまま終戦を迎え、日本製鐵に常務取締役で復帰後は、この当時通産省にいた六高の先輩からの強い要請で当時の片山内閣の経済安定本部副長官(次官)となり、次官仲間の池田勇人(大蔵省)、佐藤栄作(運輸省)と親交を結び政界に強い財界人の素地を作りました。

しかしGHQの命令で天下り禁止法が作られることになり、1年半で官職を辞して製鉄業界に戻り、1950年(昭和25年)に発足した富士製鐵社長に就任してこれを大会社に育てあげ、1963年(昭和38年)には日本鉄鋼連盟会長に就任。

その政治力を駆使して大平正芳、佐藤栄作、三木武夫ら有力政治家を動かし、八幡製鐵と日本製鐵の「戦後最大級」とされた合併を実現させ新日本製鐵を設立、会長に就任しました。

戦後日本経済の牽引車的役割を果たした経済人の一人といえ、1981年(昭和56年)にはロナルド・レーガン大統領就任式に参列。経済界の日本代表として国内外で活躍しました。

長きに渡り財界に君臨したため「財界フェニックス」との異名をとりましたが、出身地である広島の発展にも尽力し、長年、在京広島県人会会長を務めています。また東洋工業(現マツダ)が経営危機に陥った際には最高顧問を引き受けたこともありました。

毎年、盆には家族を率いて墓参のために広島に帰っていたといい、生涯明治の気骨を貫き通し、柔道・囲碁など合わせて64段が自慢でしたが、昭和59年(1984年)死去。83歳没。この当時、重雄の死により政財界密着時代の幕が降ろされたともいわれました。

永野は、その死後、正三位勲一等旭日桐花大綬章を受章しましたが、これは日本に於ける高位勲章の一つで、平成15年(2003年)の栄典制度改正まで旭日章の最上位勲章として運用されていたものです。

一方の郁次郎も北海道開拓の功績が讃えられ、1894年(明治27年)には藍綬褒章、大正3年(1914年)には正八位勲八等瑞宝章を授与されていますが、昭和3年(1928年)に81歳で没。その生涯のうち、46年もの長きを北海道開拓に捧げたあとの死でした。

その後、広島村は、町制施行による広島町への名称変更を経て、平成8年の市制施行で北広島市となりましたが、この名称は、市制施行に備えた町民アンケートで決められました。

広島の名に由来する名称を継承するか否かの是非が問われたものですが、結果としては70%を越える住民が広島の名の継続に賛成し、この結果を踏まえ、この後に開かれた町議会においては満場一致でこの決定が承認されたといいます。

なお、郁二郎は、広島村への移住者が増え過ぎたこともあり、その後は道内の他地域への開拓にも当たっており、その一つが現在の空知管内の奈井江町厳島です。この地名「厳島」は無論、安芸の宮島から取ったものでしょう。

このほかにも、郁二郎を頼って広島村に入った広島の人々が開墾した地域があり、これらは現在の札幌市西区西野や、同じ札幌市の手稲区星置、北見市留辺蘂町大和地区などです。

北広島市の現在の人口は60,000人を突破。観光の町とするほどの名所はとくになく、どちらかといえば札幌中心部で働く人々のベッドタウンという趣で、市街のほとんどの箇所で住宅街が広がっています。

ただ、史跡としては、1877年(明治10年)4月16日、札幌農学校(北海道大学の前身)の初代教頭ウイリアム・スミス・クラークが、見送りに来た学生や職員たちと別れた場所があり、この場所で彼は、「青年よ、大志を抱け(Boys, be ambitious.)」の言葉を残したと言われます。

このほか、北広島市中央3丁目にある、「第3大谷木材ビル」の中には、和田郁次郎記念館なるものがあるそうで、生活用品、備品、書画、資料、刊行物などがあり、郁二郎らが入植した往時が偲べそうです。

さらに、移住した和田郁次郎が、開拓のために作った道路の跡が市内に一部現存しているといい、これからさほど遠くない場所には、1984年(昭和59年)に開基100年を記念して造園された「北広島市開拓記念公園」という公園があります。

明治17年、ここに最初の集落が形成され、郁次郎もここに居を構えたといい、この和田郁次郎邸というのは、明治の終わりごろまでは現存したようで、写真が残っており、これをみると藁ぶき屋根の質素な家だったようです。やがて移住者が増え、このまわりには住宅や商店が並ぶようになり、郵便局や学校もこの一帯に置かれて村の中心となった一角です。

後年、ここにあった和田邸跡を記念して作られた広島小公園に、昭和39年の開村80周年記念事業で「広島村この地に始まる」と記された碑が建ち、その後20年後にこれを拡張されてできたのが現在の北広島市開拓記念公園です。

私も行ったことがないので調べてみると、北広島市の歴史を記載した説明板がところどころに配置され、園内には芝生が広がり、開拓時代の水源地より湧き出す水辺も作られ明るく心地よい公園だそうです。また、園内にはさまざまな碑があり、広島市との交流の証のために被爆石で造られた「交流の翼」という碑がなどもあるようです。

このように現在も広島市とは交流があるようで、毎年、広島市で開催される原爆死没者慰霊式・平和祈念式(広島平和記念式典)には北広島市内の小中学生が招待されているそうです。また、今年8月に広島市で発生した土砂災害では義援金100万円を広島市に送ったといいます。

北広島市の地元での通称は「きたひろ」であり、市内の店舗などの名前にも多く使用されています。なお広島県の山県郡に、4町が合併して2005年(平成17年)に発足した北広島町という町があり、こちらでも通称として「きたひろ」が用いられています。

いつか、時間ができたら私もこちらの「きたひろ」に行き、郁二郎らが段原から入植したという土地柄を見てみたいものです。もしかしたらそこには、私の良く知る段原と共通したなにかがあるやもしれません。