三連休であり、夏休みに入ったということもあって、伊豆は再びイモ洗いです。昨日は一週間ぶりの買い出しで山を下ったたのですが、伊豆縦貫道は大渋滞なのを見て、あわてて抜け道を通ってスーパーを目指しました。

連休最後の今日もきっと午後から長い長い渋滞の列ができるのでしょう。しかし、この連休を通じて伊豆の美しい海山に触れた人達はきっと満足して家路につくことでしょう。

今日は「海の日」ということでもあり、まさに海に親しむにはぴったりの日でもあります。1995年(平成7年)に制定されてからは、それまで7月にはなかった貴重な休日になりました。当初は20日に固定されていましたが、2003年(平成15年)からは、いわゆるハッピーマンデー制度により第3月曜日となったため、毎年三連休がとれるようになりました。

「祝日法」によれば、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日だそうです。世界の国々の中でこうした「海の日」を国民の祝日としている国は唯一日本だけだといいます。

祝日化される前は「海の記念日」とよばれていただけで、祝日ではありませんでした。1876年(明治9年)、明治天皇が北海道・東北地方巡幸をして、この日に無事に横浜港に帰着されたことにちなみます。この巡行では、それまでの軍艦ではなく一般の汽船「明治丸」によって航海がなされました。

明治丸は、灯台巡視船として使用されていた船です。明治初頭、洋式灯台の建設増加に伴って、その測量やメンテナンスのために灯台巡視船が必要となったため、日本政府がイギリスのグラスゴーにあるネピア造船所に発注した新鋭船です。天皇行幸に先立つ2年前の1874年進水し、「明治丸」と命名されました。

当時の日本国内における最優秀船であったため、通常の灯台見回り業務の他にも様々な活動を行い、日本の近現代史に業績を残しています。しかしその後老朽化が進み、1897年に海軍省から譲渡された「新発電丸」が後任に就くと退役。商船学校(現・東京海洋大学)に貸与され、係留練習船として操帆訓練などに用いられるようになりました。

1923年の関東大震災や1945年の東京大空襲の際には数千人の罹災者を収容しています。戦後、進駐してきた米軍に接収され、酒保になっていましたが、1951年に接収が解除されました。上甲板などの修理が行われましたが、それでも補修が追いつかず、1954年には練習船としての任務も解除されました。

その後も1975年頃までは結索実習などに船内が使われ、1978年には船として初めて国の重要文化財に指定されました。2009年1月まで一般に公開されていましたが、経年劣化により再度大規模修復が必要となり、次世代の海事産業を担う青少年への海事意識啓発活動を行う「明治丸海事ミュージアム事業」が企画され、その中で現在、浄財を募集中のようです。

日本に回航された1876年には、ちょうどこのころ日本とイギリスとの間で小笠原諸島の領有問題が生じていました。このため同年11月、日本政府調査団を乗せて横浜港を出航し、24日に父島に入港しました。新鋭船であったため船足が速く、22日に同じく横浜を出航した英国軍艦「カーリュー」より2日早く着くことができました。

このため英国に先んじて父島の調査を進めることができたことが、日本の小笠原諸島領有の基礎を固める上で大いに有利になりました(少し前のブログ「小笠原」参照のこと)。

その後は灯台巡視が主な役割でしたが、就航から10年余りのちの1887年(明治20年)には、東京府知事を乗せて「硫黄列島」への探検航海に用いられました。このときの府知事は、元薩摩藩士でのちに老院議官に任じられた「高崎五六」で、この調査の目的は硫黄島を領土とできるかどうかを確かめることでした。

硫黄列島は、小笠原諸島に属する列島ですが、父島や母島などのいわゆる小笠原群島からは南に300kmほども離れています。東京とグアムの中間のあたり、北硫黄島、硫黄島、南硫黄島の3つからなるため、「列島」と呼ばれます。最近、突如海底から爆発隆起し、日々拡大を続けている西之島をこの列島に含めることもあります。

別名、「火山列島」ともいいます。その名の通り、この3つの島は深海底からそそり立つ海底火山のてっぺんにあり、最高は南硫黄島の海抜916mです。が、周辺の海底からの高さは富士山級の3000mもあり、かつその体積は富士山を凌ぎます。ただ、硫黄島には地熱現象と隆起現象が見られますが、北・南硫黄島の噴火記録はなく既に活火山ではありません。

紀元1世紀頃、北硫黄島に人が定住していたことが分かっていますが、文化の源流についてはミクロネシアなのか、それともアジア由来の縄文文化に属する人なのかなど、よく分かっていません。1543年にスペインのサン・フアン号により目撃され、北硫黄島、硫黄島、南硫黄島の三島を総称して「ロス・ボルカネス(火山諸島の意)」と名づけられました。

また、1779年にキャプテン・クックの部下であるゴアがディスカバリー号とレゾリューション号で近海に立ち寄り、硫黄島を目撃しています。高崎五六らの視察の翌年の1988年には、実業家の依岡省三が、同じ明治丸で硫黄列島や小笠原諸島を探査。当時領有権が確立していなかった硫黄列島を日本の領土に編入するよう政府へ献策、周旋に努めました。

依岡省三は、高知土佐の出身で、その祖先は長宗我部元親の重臣、依岡左京進という武将です。長宗我部家滅亡の後、その係累が藩主山内家に抜擢され、廃藩当時に至るまで累代家臣として仕えました。省三はすなわち、この土佐の名家、依岡家6代の孫にあたります。

西南戦争当時、13歳ながら同志を集めては、操銃の練習を行ったり、各地の志士を訪ね時勢を批評・批判したりするような活発な少年でした。鐘馗(しょうき)様のような形相で巨漢のためどこにおいても目立ちましたが、剛胆ながらも性格は細心であったといいます。

地元中学を中退したあと、高知県会の書記を勤めていましたが、県会書記を退いたのち、高知新聞に入って編集に従事。しかし、地方新聞に甘んじることなく立志を立てて上京し、時の逓信大臣、榎本武揚の知遇を得ました。

この時代の日本は、開国後の血気盛ん時期であり、いわゆる「北守南進」の気運が醸成しつつある、海外発展の準備時代でした。依岡は最も敏感にこの時代の動きを感受していた一人で、榎本が管轄する逓信省が明治丸という最新鋭船を所有していることを知ると、榎本に南方の島々の探検を懇願して認められ、この航海が実現しました。

ちなみに、依岡はその後「日沙商会」という東南アジア諸国を相手とする貿易会社を創立しており、これは現在の総合商社、「双日」のルーツの一つでもある「鈴木商店」の後援を得ていた会社でもありました。

この当時、ボルネオ島の北部にイギリス人が建国した「サラワク王国」という国がありましたが、依岡はここの土地租借および開発の許可をイギリス人から受け、南方開発の足がかりを得、ここでゴム園経営にも着手しました。

1891年9月、依岡の努力もあり、硫黄列島は、勅令で正式に日本の所轄となりました。そして1893年からは硫黄島で硫黄の採掘を始めました。硫黄から製造される硫酸は化学工業上、最も重要な酸であり、一般的に酸として用いられるのは希硫酸、脱水剤や乾燥剤に用いられるのは濃硫酸です。

また、合成繊維、医薬品や農薬、抜染剤などの重要な原料であり、さまざまな分野で硫化物や各種の化合物が構成されています。黒色火薬の原料でもあり、こののち富国強兵で軍備増強にあたる明治の日本にとっては重要な産物でした。

依岡らの硫黄採掘事業に従事するため、多数の労働者が硫黄島に駐留してここを仕事場とするようになりましたが、これに付随して1899年には北硫黄島、1904年には硫黄島への一般住民の入植・定住が始まり、1940年に東京府小笠原支庁硫黄島村が設立されました。

依岡はその後明治31年(1898年)には無人島ミッドウェー島を踏査し、明治32年(1899年)、には南大東島を開拓し製糖業を創始。サラワク王国でのゴム園経営を成功させてさらに日沙商会を拡大しました。しかし、明治44年(1911年)にマラリアを発症して逝去。弟省輔が省三の遺志を継承してその後の日沙商会を経営しました。

日沙商会はその後の大戦の影響で40年に近い歴史の幕を閉じましたが、その一部の事業は「東洋ファイバー」という会社に受け継がれ、これは現在、北越紀州製紙㈱の子会社となり、現在、北越東洋ファイバーに名を変えているようです。

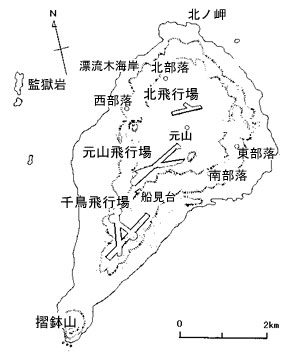

さて、依岡の開発により硫黄採掘により、一時は栄えた硫黄島ですが、太平洋戦争勃発が近くなると、この地は南方方面に睨みを利かせるための戦略上の重要度を増しました。このため日本軍は硫黄島の防備を強化し、1933年に滑走路を設置し、1937年にはそれを拡大整備して「千鳥飛行場」としました。さらに1941年からは砲台の設置工事が始まりました。

その後太平洋戦争が勃発しましたが、2年半後の1944年までに日本は太平洋の各地で敗戦を重ねてその戦力を失っていき、その結果、硫黄島でも同年6月15日にはアメリカ軍による空襲が始まりました。このため、北硫黄島と硫黄島の住民1,094名は7月16日までに全員本土に強制疎開させられました。

そして、1945年2月19日には、ついにアメリカ軍が、第4・5海兵師団を硫黄島に上陸します。戦闘は3月26日まで続きましたが、最終的にアメリカ軍が同島を占領しました。

このいわゆる「硫黄島の戦い」における両軍の損害は世界史に残るほどすさまじく、日本軍は栗林忠道陸軍大将以下約20000名が戦死し、1033名が負傷しました。

一方のアメリカ軍も約7000名が戦死し、約20000名が負傷したとされ、死傷者数ではアメリカ軍が日本軍を上回りました。陸上の戦闘においてアメリカ軍の死傷者数が日本軍のそれを上回った戦闘は太平洋戦争を通じて、ペリリュー島とこの硫黄島の戦いのみです。

戦後、硫黄列島はアメリカの施政権下に置かれるところとなりましたが、1968年に小笠原諸島と共に日本に返還されました。しかしその後結成された小笠原諸島振興審議会が、1984に旧硫黄島島民の帰住は困難と日本政府に具申したことから、現在に至るまで島民の帰島は叶っていません。このとき旧島民には一人につき見舞金45万円が支給されただけでした。

さて、この硫黄島の戦いの経過をもう少し細かくみていきましょう。

アメリカ軍側の作戦名はデタッチメント作戦(Operation Detachment)といいました。1944年8月、グアムの戦いにおいてグアム島をほぼ制圧し終えた米軍は、これに続き、ルソン島か台湾への上陸の作戦計画を模索していました。

米海軍は、台湾攻略については補給能力の限界に達していたこともあり、日本本土へ直接攻撃をしかけるほうが有効であると判断をしていました。が、米陸軍の南西太平洋方面最高司令官ダグラス・マッカーサー大将が強く台湾攻略を主張していたため、統合参謀本部内では陸海両軍がその後の侵攻先を巡って真っ向から対立するところとなりました。

そんな中、陸軍航空軍司令ヘンリー・アーノルド大将が、より効果的な日本本土への戦略爆撃のためにはむしろ硫黄島を攻略するほうが有意義だと唱えました。その結果、両軍ともこれを認めるようになり、40日後に沖縄へ上陸することを前提として硫黄島への侵攻することがアメリカ軍全体の方針となりました。

米統合参謀本部は、被弾による損傷、故障、燃料不足によりマリアナまで帰着できない爆撃機の中間着陸場の確保、爆撃機を護衛する戦闘機の基地の確保、日本軍航空機の攻撃基地の撃滅と早期警報システムの破壊、などを目的として、硫黄島の占領を決定しました。

日本軍は1941年12月の開戦時、海軍根拠地隊約1200名、陸軍兵力約3800名を父島に配備し、硫黄島をこの部隊の管轄下に置いていました。さらに開戦後、南方方面と日本本土とを結ぶ航空経路の中継地点としての硫黄島の重要性が認識され、海軍が摺鉢山の北東約2kmの位置に千鳥飛行場を建設し、航空兵力1500名および航空機20機を配備しました。

しかしその後戦況は日本軍不利のまま進行し、1944年2月にアメリカ軍によってマーシャル諸島が占領されると、ここを拠点としてトラック島などへも大規模空襲が行われるようになり、多数の艦艇や航空機を含む日本海軍の兵力の大部分が粉砕されました。

危機感を募らせた日本の大本営は、カロリン諸島からマリアナ諸島、小笠原諸島を結ぶ線を絶対国防圏として死守することを決定し、その防衛線の守備兵力として小畑英良陸軍中将が指揮する第31軍を編成しました。

配下の小笠原地区集団司令官には、太平洋戦争緒戦の南方作戦・香港攻略戦で第23軍参謀長として従軍、攻略戦後は留守近衛第2師団長として内地に留まっていた「栗林忠道」陸軍中将が任命され、硫黄島に着任しました。

これと同時に同島には3~4月に増援部隊が到着し、総兵力は5000名以上に達しました。また「市丸利之助」海軍少将が、これに先んじて硫黄島守備隊長として着任していました。

これに対して、1944年10月9日、アメリカ太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ海軍大将はデタッチメント作戦の準備を発令。

参加兵力は第5艦隊司令官レイモンド・スプルーアンス海軍大将指揮下の5個任務部隊であり、これらの部隊には戦艦を含む水上打撃部隊である第54任務部隊、高速戦艦2隻と空母12隻からなる第58任務部隊らが含まれていました。また、上陸部隊はシュミット少将指揮下の第5水陸両用軍団、総兵力61,000名でした。

1945年2月16日、アメリカ軍硫黄島派遣軍は硫黄島近海に集結し攻撃を開始します。新鋭戦艦3隻、旧式戦艦3隻、巡洋艦5隻よりなる砲撃部隊は、偵察機によって調べられた既知の陣地に砲撃を加え、撃破すれば海図に記載し、次の箇所を撃滅するというノルマンディー上陸作戦以来の方法で各受け持ち地区を砲撃しました。

これと同時に、護衛空母から艦載機が発艦し、弾着観測に続いて個別陣地の撃破を行ないましたが、通常弾はほとんど効果がないことがわかるとロケット弾を多用した攻撃に切り替えました。この攻撃に効果ありと判断した米軍は、続いて歩兵を乗せた12隻の上陸用舟艇を硫黄島東岸に移動させます。

すると、摺鉢山の日本海軍管轄の海岸砲がこれらの舟艇を砲撃し、9隻を行動不能にし、3隻が大破しました。ところが、この日本軍の攻撃は、米軍に重砲陣地の場所を知らせる結果となりました。これを知ったアメリカ軍は摺鉢山の海岸砲陣地に対して戦艦「ネバダ」より激しい艦砲射撃を行った結果、摺鉢山の主要な火砲はほぼ戦力を消失してしまいます。

この著しい成果を見たある海兵隊員が「俺達用の日本兵は残っているのか」と、戦友に尋ねたというエピソードが残っています。が、海上や偵察機からだけでは窺い知れない硫黄島要塞の恐ろしさを、この米兵はその後の上陸で身をもって知ることになります。

19日、早朝より艦砲射撃が始まり、B-29爆撃機120機、その他B-24や海兵隊所属機を含む艦載機による銃爆撃が硫黄島の日本守備群を襲いました。しかし、効果は上がらなかったため、9時まで再度艦砲射撃を続けたのち、ついに第4、第5海兵師団の第1波が硫黄島東海岸に強硬上陸を開始を始めました。

水際での日本軍の抵抗は小火器や迫撃砲による散発的な射撃にとどまり、海兵隊はこの円滑な上陸に意外の感を受けつつ内陸へ前進しましたが、実は日本軍は地下坑道の中で艦砲射撃に耐え、機をうかがっていたのでした。そして午前10時過ぎ、敵を十分に近距離に引きつけた日本軍は一斉攻撃を開始、海兵隊の先頭へ集中攻撃を浴びせます。

やわらかい砂地に足を取られ、動きがままならない状態の所に攻撃を受けたため、たちまち第24、第25海兵連隊は25パーセントの死傷者を出し、M4 シャーマン中戦車は第1波で上陸した56両のうち28両が撃破されました。米軍がかつてこれほどの濃密な火力の集中を受けた戦場は南方作戦緒戦を除き、太平洋ではそれまで例がないものでした。

硫黄島の土壌は崩れやすい火山灰のため、しっかりした足場も無く、海兵隊は塹壕(蛸壺)を掘ることもできませんでした。また高波を受けて、上陸用舟艇や水陸両用車が転覆や衝突によって損傷し、各地に上陸した誘導隊の努力にもかかわらず、海岸には舟艇や車輌があふれて後続部隊の上陸を妨げました。

やっとの思いで揚陸した戦車も日本軍高射砲の水平射撃によって撃破され、19日だけで海兵隊は戦死548名、負傷1755名という著しい損害を受けます。しかし夕方までには海兵隊約3万人が上陸して海岸堡を築き、ごく少数ですが突進して西海岸に到達する将兵も現れました。

2月20日、この硫黄島の戦いで最激戦と言われた摺鉢山の戦いが始まりました。準備砲爆撃の後、上陸した第28海兵連隊が摺鉢山へ、他の3個海兵連隊が元山方面の主防衛線へ向けて前進しました。海兵隊は夕方までに千鳥飛行場を制圧し、この結果、摺鉢山と島の中央部、元山に位置していた小笠原兵団司令部との連絡線が遮断されました。

摺鉢山の日本軍は独立歩兵第312大隊および独立速射砲第10大隊などが守備にあたっており、その斜面は1mごとが戦闘の連続でした。砲撃は日本軍の地下陣地に対してはあまり効果がなく、海兵隊は火炎放射器と手榴弾でトーチカを処理しながら前進しました。その結果、一つ一つが消滅していき、その中で摺鉢山守備隊長の厚地兼彦陸軍大佐が戦死します。

21日、米軍は予備兵力の第3海兵師団をも上陸させますが、日本軍は、千葉県香取基地から出撃させた爆撃機・彗星12機、攻撃機・天山8機、直掩の零式艦上戦闘機12機の計32機からなる神風特別攻撃隊第二御盾隊によって敵艦隊へ攻撃を加えました。この特攻は日本本土から初めて出撃したもので、八丈島経由で硫黄島近海の米艦隊に突入したものです。

この結果、護衛空母「ビスマーク・シー」撃沈、正規空母「サラトガ」大破炎上、護衛空母「ルンガ・ポイント」と貨物船「ケーカック」損害などの戦果を挙げ、その後も、日本は陸軍航空部隊の四式重爆撃機「飛龍」や、海軍航空部隊の陸攻による上陸部隊および艦船への夜間爆撃を数回実施しました。

一方、陸上の米軍被害についても著しく、「硫黄島での損害推定は戦死644、負傷4108、行方不明560」と公表されると、米本国では硫黄島戦における苦戦が初めて衝撃的に受け止められ、ワシントンの一部新聞が毒ガス攻撃を仕掛けろ、と呼びかけるほどでした。

22日、元山方面を攻撃していた第4海兵師団は損害の大きさに第3海兵師団と交代するほど摺鉢山の山麓では死闘が続いていました。米軍は火炎放射器で日本軍の坑道を焼き尽くし、火炎の届かない坑道に対しては黄燐発煙弾を投げ込んで煙で出入口の位置を確かめ、ブルドーザーで入口を塞いで削岩機で上部に穴を開けガソリンを流し込んで放火しました。

一方の日本軍ではこうした方法を「馬乗り攻撃」と呼んで恐れました。そして、23日午前10時15分、第5海兵師団は遂に摺鉢山頂上へ到達し、付近で拾った鉄パイプを旗竿代わりにして、28×54インチ(71cm×135cm)の星条旗を掲揚しました。

しかし、この旗は硫黄島攻略部隊に同行していたジェームズ・フォレスタル海軍長官が記念品として保存するように所望したため、揚陸艇の乗員が提供した5×8フィート(1.5×2.4m)と先の旗の2倍となる星条旗を改めて掲げ、入れ換えることになりました。

そして、午後12時15分にAP通信の写真家・ジョー・ローゼンタールが、「敵の重要地点を奪った海兵隊員達が戦闘の最中に危険を顧みず国旗を掲げた」まさにその瞬間を捉えたような印象を与える写真、つまり「後撮り写真」とあわせた3枚の写真を撮影しました。

この写真は同年ピューリッツァー賞(写真部門)を受賞しており、「硫黄島の星条旗(Raising the Flag on Iwo Jima)」として世に名高いものとなり、その後「アメリカ海兵隊は水陸両用作戦のプロである」という存在意義を広く世界へ向けて示すシンボルとなりました。

ところが、星条旗が摺鉢山頂上に揚がった日の翌朝、気が付くと山頂に日章旗が翻っていました。米軍は早速、日本兵がまだ潜んでいると思われる山頂周囲の壕や穴の中に、片っぱしから手榴弾を投げ入れて火炎放射器を使い、そして再び星条旗を掲げ直し、その日中はそのまま掲げられていました。

しかし、翌25日早朝には再び摺鉢山頂上では又も日の丸の旗が再びはためいており、これはその周辺にいまだに頑張っている日本兵がおり、日の丸を揚げるために夜中、密かに山頂へ来ている証しでした。旗は昨日の日章旗より少し小さい四角で、おそらく急拠作製した血染めの日の丸の旗ではないかと思われました。

ただ、その後の戦闘ではもう、摺鉢山頂上の旗が日章旗に代わることはありませんでした。硫黄島の戦いはいよいよ激しさを増していき、24日から26日にかけ、海兵隊は馬乗り攻撃を繰り返しながら元山飛行場へ向けて少しずつ着実に前進していましたが、摺鉢山を攻略したアメリカ軍は3個師団全力で島北部への攻撃に移りました。

日本軍は戦車第26連隊を投入しましたが、26日夕刻、ついに元山飛行場も陥落。この時点で日本軍の兵力は2分の1に減少、弾薬は3分の1に減少していましたが、その後も抵抗を続けました。

その後大規模な戦闘は行われることなく、こう着状態が続きますが、3月初めには米軍が占領した千鳥飛行場の機能がほとんど回復しました。そして4日、東京空襲で損傷したB-29爆撃機「ダイナ・マイト」号が、両軍砲火の中、緊急着陸に成功しました。これが、硫黄島に不時着した最初のB-29とされます。

元山正面の日本軍陣地は千田少将の率いる混成第2旅団が守備していましたが、歩兵戦闘の専門家である千田少将の訓練のもとでここの守備隊は強兵に生まれ変わっており、その守りは堅く、アメリカ軍は「ミート・グラインダー」(肉挽き器)と呼んで恐れました。しかし、この混成第2旅団の戦闘力も限界に近づいていました。

5日、栗林中将は戦線縮小を決定し拠点を島の中央部から北部へ移します。これをみたアメリカ軍は、7日払暁、米第3海兵師団によって異例の払暁奇襲を断行。結果、中央突破に成功し、日本軍は島の北部と東部に分断されました。

これによってもはや打つ手はないと知った、栗林中将は最後の戦訓電報(戦闘状況を大本営に報告する一連の電報)を発します。その内容は、海軍側が水際防御と飛行場確保に終始こだわったことなどが敗戦につながった、などの批判が主でしたが、自らの非力を悔いた自省的な内容でもありました。

このころまでには、水の乏しい硫黄島で日本軍の飲用水は払底し、将兵は渇きに苦しみましたが、暗夜に雨水を求めて地下陣地を出た兵士の多くは戻ってきませんでした。3月14日、栗林中傷はついに、軍旗の奉焼を命じます。そして16日16時過ぎ、栗林は大本営へ最後の訣別電報を送りました。

南の孤島から発信されたこの訣別電報は、本土最北端である海軍大湊通信隊稚内分遣隊幕別通信所により傍受され、通信員が涙ながらに大本営へ転送したとされます。

17日、アメリカ軍は硫黄島最北端の北ノ鼻まで到達。この日、大本営よりその多大な功績を認められ、同日付けで特旨を以て日本陸海軍最年少の大将に昇進した栗林は、同日に最後の総攻撃を企図し、隷下各部隊へ最後の指令を送りました。いわゆる「玉砕」です。

25日深夜、木更津基地から6機の一式陸攻が離陸、うち根本正良中尉の一式陸攻のみが硫黄島に到達し、単機爆撃を行いましたが、これが硫黄島における日本軍最後の航空攻撃となりました。

26日、17日以来総攻撃の時機を待っていた栗林大将は最後の反攻を敢行。栗林大将以下、約400名の将兵がアメリカ軍陣地へ攻撃をかけました。攻撃を受けたアメリカ陸軍航空軍の野営地には整備員など戦闘の訓練を受けていない者が多く、当地は大混乱に陥り、53名が戦死、119名が重傷を負ったとされます。

硫黄島守備隊の最高指揮官である市丸利之助海軍少将は、遺書としてアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに宛てた「ルーズベルトニ与フル書」をしたため、これをハワイ生まれの日系二世三上弘文兵曹に英訳させ、アメリカ軍が将校の遺体を検査することを見越して懐中に抱いて最後の出撃に出ました。

その内容は、日米戦争の責任の一端をアメリカにあるとし、ファシズムの打倒を掲げる連合国の大義名分の矛盾を突くものであったといい、米海兵隊によれば、書簡(和文・英文)は硫黄島北部壕内で発見され、目論見どおりアメリカ軍の手に渡り、7月11日、アメリカで新聞に掲載されました。

一方、小笠原方面陸海軍最高指揮官として陸海軍計兵力21000名を統一して指揮下に置くことになった、栗林大将の最期の模様は正確には分かっていません。一説には、突撃時に敵迫撃砲弾の破片を大腿部に受け前線から避退、近くの洞窟で中根中佐らと自決したとされています。

海兵隊は栗林大将に敬意を表し遺体を見つけようとしましたが、栗林は軍服の襟章(階級章)や軍刀の刀緒、所持品など、佩用・所有者の階級や職が把握できる物を外して最後の総攻撃を率いていたため、見つけることはできなかったようです。

これをもって、日本軍の組織的戦闘は終結しました。が、残存兵力によって局地的戦闘やゲリラによる遊撃戦が終戦まで続きました。

1944年3月15日、アメリカ軍は硫黄島の完全占領を発表しました。また3月21日、日本の大本営も硫黄島守備隊の玉砕を発表しました。「戦局ツヒニ最後ノ関頭ニ直面シ、17日夜半ヲ期シ最高指導官ヲ陣頭ニ皇国ノ必勝ト安泰トヲ祈念シツツ全員壮烈ナル総攻撃ヲ敢行ストノ打電アリ。通爾後通信絶ユ。コノ硫黄島守備隊ノ玉砕ヲ、一億国民ハ模範トスヘシ。」

硫黄島の戦いで、日本軍は守備兵力20933名のうち20129名(軍属82名を含む)が戦死しました。捕虜となった人数は3月末までに200名、終戦までにあわせて1023名にすぎませんでした。一方のアメリカ軍は戦死6821名、戦傷21865名の損害を受けました。

硫黄島の戦いは、太平洋戦争後期の島嶼防衛戦において、アメリカ軍地上部隊の損害が日本軍の損害を上回った稀有な戦闘であったと同時に、アメリカが第二次大戦で最も人的損害を被った戦闘のひとつとなりました。なお、2月23日に星条旗を摺鉢山に掲げた6名の海兵隊員のうち、生きて故国の地を踏むことが出来たのはわずか3名のみでした。

戦後、硫黄列島はアメリカの施政権下に置かれましたが、1968年に小笠原諸島と共に日本に返還されました。旧硫黄島島民の帰住は現在もかなっていませんが、戦没者の慰霊祭が現地で開催される際等には、旧島民や遺族、それに戦没者の遺族等の上陸が許可されています。

1985年(昭和60年)2月19日には、硫黄島において、日米双方の元軍人・退役軍人ら400名による合同慰霊祭が行われましたが、かつて敵として戦った双方の参加者たちは互いに歩み寄り、抱き合って涙を流したといいます。

戦後、米国より施政権返還後の硫黄島は、自衛隊管理の「硫黄島航空基地」が設置されました。島内全域がその基地の敷地とされているため、原則として基地に勤務する自衛隊員以外は島に立ち入ることが禁止されています。

火山活動による隆起が非常に激しいため(年間約25cm)、硫黄島に港を築港することができず、船積みのボートが着けられる程度の小さな桟橋しか存在しません。その関係で大型船舶は少し沖合いに停泊せざるを得ず、航空機で運べないような重量物は、おおすみ型輸送艦を使い、艦載のホバークラフトで海岸から少し内陸にある揚陸施設に揚陸させます。

硫黄島航空基地は、海上自衛隊が管理する飛行場を中心とした基地です。航空管制及び基地の施設管理等のための部隊(硫黄島航空基地隊)と、救難及び小笠原諸島の急患輸送のための部隊(73航空隊硫黄島分遣隊)が置かれています。また航空自衛隊も訓練機の飛行や後方支援部隊(硫黄島基地隊)を置いており、実験機や戦闘機の訓練を行っています。

周囲に有人島が存在しないため、米海軍の空母艦載機による艦載機離着陸訓練及び夜間離着陸訓練(タッチアンドゴー)が行われているほか、航空自衛隊の各種実験飛行や戦闘機の移動訓練といった、日本本土では実施不可能な用途に使用できる貴重な島です。日本で唯一、陸・海・空の3自衛隊の統合的作戦演習が可能な場所でもあります。

離島勤務となるため、隊員の多くは長期滞在になり、辛い任地のようです。が、もうひとつ彼等を苦しめるものがあり、それが、かつてここで失われた日本兵たちだといいます。

いわゆる「出る」島として自衛隊の中では有名な島だということで、この島で幽霊を見た経験をもつ隊員・職員は大勢いるようです。しかも現れる幽霊の数も多く、時には昼夜関係なく出てくるといい、硫黄島基地では、幽霊対策として毎日慰霊碑の前に設けてある盃に水を補充する規則となっているそうです。

宿舎でも寝る前には部屋の前に水を準備しておかないと、兵士の霊が水を求めて中へ入ってくるとのことで、海空自隊員の中には幽霊に悩まされノイローゼになり帰還させられる人もいるようです。

かつてこの島へ霊感の強い人が上陸しようとしたら死霊がその人のところに集まったらしく、その人は気が狂ったように自分で自分の顔や頭を殴り始めたといい、まわりの人があわてて船に連れ戻し、島から逃げて帰ったといった話もあります。

戦後70年、平和になった日本に彼等の霊をなんとか連れて帰ってあげたいものです。