先日のこと、テレ東の「なんでも鑑定団」の録画をみていたら、その日の出張鑑定は、山口県の周防大島であり、鑑定が始まる前にこの島の遊び場や名産なども披露していました。

仕事やプライベートでも何度か行ったことがある場所で、あー懐かしい、とついつい見入っておりましたが、考えてみると役場のある島の中心などには行ったことがあるものの、東西に長く伸びたこの島のはじっこまでは一度も行ったことがありません。

ひょろ長いこの島の東端はどこになるんだろうな~と思って調べていたところ、この島には色々と面白い場所があることに気がつきました。

そのひとつは、島の南部にある橘ウインドパークで、これは「スポーツ合宿」を目的として整備された場所で、年間を通じて県内外の学校のスポーツクラブの学生たちが合宿目的でよく訪れる場所のようです。

「ウインドパーク」の名の由来は、施設背後にある嵩山からのハンググライダー、パラグライダーのランディング場としても使用できるためであり、こちらのほうを趣味とする人達もまたここをよく訪れ、いつも賑わっているようです。

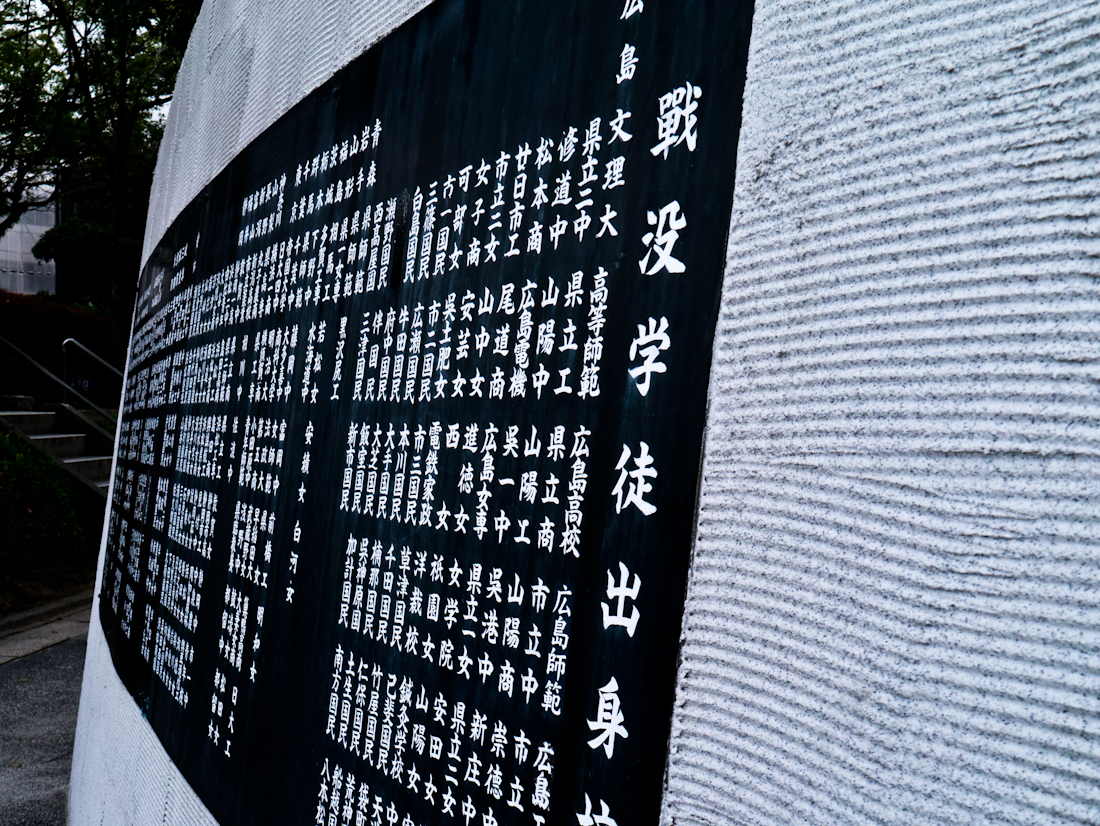

また、島の東端には「陸奥記念館」なるものがあって、これは旧日本海軍の戦艦陸奥が1943年(昭和18年)6月8日に、この島の沖合3kmで爆沈したときに引き上げられた遺物を展示する博物館です。

戦艦陸奥は建造時、世界最強の戦艦として41cm主砲を装備し、連合艦隊の旗艦としても活躍しましたが、戦局に寄与することなく、謎の爆発を起こして沈没しましたが、船体の損傷が著しかったために浮上させての修理は行われませんでした。

戦後の1970年から1978年にかけて船体の約75%が引き上げられ、多くの遺物・遺品、遺骨も引き上げられた際、主だったものがこの記念館に寄付されて展示されているようで、周防大島が所属する東和町が事業主体として、この博物館を1994年(平成6年)に完成させました。

この沈没では、乗員1,474人のうち助かったのは353人で、死者のほとんどは溺死でなく爆死だったといいますから、相当大きな爆発が起こったようですが、現在もこの爆沈の原因は謎とされています。

爆発事故直後に査問委員会が編成され、事故原因の調査が行われたそうですが、その検討の結果、自然発火とは考えにくく、直前に「陸奥」で窃盗事件が頻発しており、その容疑者に対する査問が行われる寸前であったことから、人為的な爆発である可能性が高いとされているようです。

1970年(昭和45年)9月13日発行の朝日新聞は四番砲塔内より犯人と推定される遺骨が発見されたと報じており、この説は一般にも知られるようになりました。しかし、真相は未だに明確になっておらず、この謎めいた「陸奥」の最期は、数々のフィクションの題材にもなりました。

これらのフィクション作品が明かした爆発の原因は、スパイの破壊工作や装備していた砲弾の自然発火による暴発などがあり、また上記時人為的爆発の背景としては、乗員のいじめによる自殺や一下士官による放火などが挙げられているようです。

この周防大島の西部にはまた、「日本ハワイ移民資料館」というものがあります。

江戸時代中期以降人口増加が著しかった周防大島では、島の限られた土地では生活ができず、伝統的に大工・石工・船乗りなどになって、島の外へ出稼ぎに出ることが行われていました。

ちょうどこのころ、遠く離れた太平洋のど真ん中にあるハワイでは、ハワイ王国のカアフマヌという女性摂政によって、キリスト教を中心とした欧米文化を取り入れようとする動きが活発化し、彼女に取り入った白人たちが発言力を増すようになりました。

このため、それまではネイティブハワイアンの食料としてのみ栽培されていたサトウキビを白人のための輸出用資源として大規模生産を行おうとする動きが強くなり、1850年に外国人による土地私有が認められるようになると、白人の投資家たちの手によってハワイ各地にサトウキビ農場が設立され、一大産業へと急成長しました。

増加する農場に対し、ハワイ王国内のハワイ人のみでは労働力を確保することが困難となり、国外の労働力を輸入する方策が模索されはじめ、中国より多くの契約労働者がハワイへ来島しました。が、彼等の定着率は悪く、独自に別の商売を始めたりするなどしたことにより彼らに対する風当たりが強くなりました。

この結果、ハワイ政府は中国人移民の数を制限し、他の国から労働力を輸入するようになり、このとき、日本もその対象の一国として交渉が持たれました。

このころの日本は明治維新へと向かう混迷期にありましたが、ハワイ王国の国王、カメハメハ5世は、在日ハワイ領事として横浜に滞在していたユージン・ヴァン・リードに日本人労働者の招致について、日本政府と交渉するよう指示しました。

しかしその後日本側政府が明治政府へと入れ替わり、明治政府はハワイ王国が条約未済国であることを理由に、徳川幕府との交渉内容を全て無効化しました。

ところが、この時すでに移民たちの渡航準備を終えていたヴァン・リードは、1868年(明治元年)、サイオト号で153名の日本人を無許可でホノルルへ送り出し、こうして送られた初の日本人労働者は「元年者」と呼ばれました。

その後、1885年(明治18年)1月、日布移民条約が正式に結ばれ、ハワイへの移民が公式に許可されるようになり、政府の斡旋した移民は「官約移民」と呼ばれました。

第1回の移民募集には、予定人数の600人をはるかに超えた28,000人以上の応募があり、この中から選ばれた944人を乗せた「シティー・オブ・トーキョー号」は、1885年(明治18年)2月8日、2週間にわたる船旅を終えホノルルに到着しました。

数日間検疫などのため移民局の収容所で過ごした移民たちは、3年間の契約労働に従事するため、ハワイ島16ヶ所、マウイ島6ヶ所、カウアイ島6ヶ所、オアフ島1ヶ所、ラナイ島1ヶ所、計30ヶ所のサトウキビ耕地に分かれていきました。

この第1回のハワイへの移民募集の話は、周防大島でも持ち上がりました。ちょうどこのころは全国的な不況に自然災害が加わり、周防大島でも人々は餓死寸前まで追い込まれていました。

こうした事情を知る山口県は、大島郡からの募集に特に力を入れ、郡役所、村役場も大いに努力を傾け、住民にとっても、ハワイへの移住は耳よりな話でした。その結果第1回の官約移民では大島出身者が全体の約3分の1を占め、官約移民時代を通して約3,900人が周防大島からハワイに渡ることになりました。

のちの官約移民年度別統計によれば、1885年(明治18年)~1894年(明治27年)の10年間で26回に亘り移民を送り出しており、全国で29,084人の移民のうち、うち山口県10,424人で大島郡からは、3,914人もの方がハワイへ渡っています。

都道府県別では、広島県(11,122人)、山口県(10,424人)、熊本県(4,247人)、福岡県(2,180人)、新潟県(514人)の順であり、広島と山口県民が群を抜いています。

私がハワイにいたころにも、こうした日系移民の子孫の多くの方々と知り合いになりましたが、確かに広島や山口の人が多く、広島弁で話ができてしまったのを覚えています。

こうして、かつては、「芋喰い島」と呼ばれていたほど貧しかった大島は、「移民の島」として知られるようになり、現在でも、周防大島の住民は、ハワイに親戚を持つ者が数多くいます。

しかし、官約移民としてハワイに渡った人々の暮らしはけっして楽にはなりませんでした。当初は「3年間で400円稼げる(現レートで800万円)」といったことを謳い文句に盛大に募集が行われましたが、その実態は人身売買に近く、半ば奴隷と同じでした。

労働は過酷で、現場監督(ルナ)の鞭で殴る等の酷使や虐待が行われ、1日10時間の労働で、休みは週1日、給与は月額10ドルから諸経費を差し引かれた金額でした。これは労働者が契約を満了することを義務付けられたハワイの法律、通称、「主人と召使法」に起因するところが大きかったようです。

仕事を中途で辞めることが法的に認められていなかっただけでなく、安い賃金でこき使われた移民たちの生活は塗炭の苦しみを舐めるようなものでした。

こうした移民たちの苦しみは、1900年のアメリカ合衆国によるハワイ併合まで続きました。この併合により、すべてのハワイ共和国の国民はアメリカ合衆国の国民となり、先住ハワイ人には市民権があたえられました。

しかしまだ東洋人の権利は制限されており、とくに中国人に対しては、アメリカ本土で安い賃金で働いて増え続ける中国人労働者を敵視する風潮が強くなり、「中国人排斥法」が成立したため、この法律はハワイにも適用され、このときから中国人の移住が事実上不可能となりました。

一方、日本移民との既存の労働契約は併合により無効化され、契約移民としてハワイに多数定住していた日本人労働者は、それまでの過酷な契約から解放されました。その結果、多数の日系人はアメリカ本土に渡航し、1908年までに3万を超える人びとが本土へ移住したといわれています。

しかし、これは結果的にアメリカ本土では中国人に次ぐ日本人に対する排斥運動を招く契機となり、1906年にはサンフランシスコで日本人学童隔離問題などが生じるまでになりました。この隔離命令はセオドア・ルーズベルト大統領によって翌1907年に撤回されましたたが、その条件としてハワイ経由での日本人の米本土移民は禁止されるに至りました。

とはいえ、それまでの過程で数多くの日本人がハワイとアメリカ本土に移住し、これがのちのアメリカにおける日系社会を作っていくことになります。ハワイにおいても、その後定住した日本人移民の子孫が増加したことから、全人口における日本人移民と日系人の割合は年々増加を続けました。

その後勃発した第二次世界大戦下では、アメリカ本土の日本人移民と日系アメリカ人がアメリカ政府により強制収容されました。しかし、ハワイにおいては日系人人口があまりにも多く、その全てを収容することが事実上不可能である上、もし日系人を強制収用するとハワイの経済が立ち行かなくなると推測されました。

このことから、アメリカへの帰属心が弱く、しかも影響力が強いと目された一部の日系人しか強制収容の対象となりませんでした。

しかし、アメリカ本土の日系人については、黄色人種に対する人種差別的感情も背景に彼等が反乱を起こすのではないかと不安視され、1942年2月以降に、アメリカ西海岸に居住していた日系人と日本人移民約12万人は、ほとんどの財産を没収された上で全米に散らばる強制収容所に強制収容されました。

これに対し、海を隔てた日本では、政府がこのアメリカでの日系人の強制収容を「白人の横暴の実例」として喧伝し、市民のアメリカへの反抗心を煽る材料としました。これに呼応して「アジアの白人支配からの打倒」を謳う声は日本国内だけでなく、このころ日本が支配していたアジア諸国にも広がる気配でした。

これを知ったアメリカも、この声を無視できなくなり、これに反駁する必要に迫られたとき思いついたのが、日系人による戦闘部隊の編制でした。日本人の血を引いた彼等を正規のアメリカ兵として採用することは、アメリカ国内の各地で収容されてくすぶっている日系人たちを慰撫することにもつながると考えられました。

こうした中で、「アメリカ人」として高い士気を持った日系人から編成された「第100歩兵大隊」が生まれました。1942年6月に、在ハワイの日系二世の陸軍将兵約1,400名が「ハワイ緊急大隊」に編成され、ウィスコンシン州に送られました。

同地のキャンプ・マッコイで部隊は再編され、軍事訓練においてひときわ優秀な成績をあげ、やがてこの部隊は「第100歩兵大隊(100th infantry battalion)」と命名されるに至ります。

大隊長以下3人の幹部は白人でしたが、その他の士官と兵員は日系人で占められていました。部隊は更に訓練を重ね、1943年1月にはミシシッピ州のキャンプ・シェルビーに移駐しますが、ここではこれ以前から既に3,500人の日系人がアメリカ軍でさまざまな任務に当たっていたといいます。

1943年1月28日、日系人によるさらに大きな部隊の編制が発表され、これは連隊規模のものとなることが決定されました。強制収容所内などにおいて志願兵の募集が始められ、部隊名も「第442連隊」と決まりました。

この連隊は、基本的には歩兵連隊でしたが、歩兵を中核に砲兵大隊、工兵中隊を加えた独立戦闘可能な連隊戦闘団として編成されることとなりました。この連隊には、ハワイからは以前から大学勝利奉仕団で活躍していた者を含む2,600人、アメリカ本土の強制収容所からは800人の日系志願兵が入隊します。

本土の強制収容所からの入隊者が少なかったのは、各強制収容所内における親日派・親米派の対立や境遇が影響していためでしたが、強制収容が行われなかったハワイでは事情が異なり、募集定員1,500人の6倍以上が志願したといい、このため定員がさらに1,000人増やされました。

編成当初、背景事情の違いから本土出身者とハワイ出身者の対立は深刻で、ハワイ出身者は本土出身者を「コトンク(空っぽ頭)」、自分たちを「ブッダヘッド(釈迦の頭、刈上げ髪を揶揄した言葉)」と呼んで互いに反目し合い、これに本土で編成された第100歩兵大隊の兵士も加わってよく暴力沙汰も発生したといいます。

このためアメリカ軍上層部は、双方の対立を解消すべくハワイ出身者に本土の強制収容所を見学させることにしました。そしてアメリカ本土の日系人強制収容所を訪れることになったハワイの日系人たちは、有刺鉄線が張り巡らされ、常に監視員が銃を構えているという、刑務所同然の収容所の現状を目の当たりにして、愕然とします。

いかに本土出身者が辛い状況に置かれているかを知りようになり、これは本土からの同胞の立場に対して深い理解を得ることにつながり、やがて両者の対立は解消されていきました。

こうして結束を固めた日系人部隊のモットーは“Go for broke!”でした。

これは「当たって砕けろ!」の意味であり、また、「撃ちてし止まん」、「死力を尽くせ」といった意味もありましたが、ハワイアンの訛った英語(ピジン英語という)ではこれは元々ギャンブル用語でした。有り金すべてをつぎ込むことを意味しており、ハワイの移民プランテーションでは賭博が盛んに行われていたことに由来します。

が、日系人としての彼等の心はやはり日本的であり、当たって砕けろ!の精神の上で訓練を重ねていき、やがて戦場へ送ることのできるレベルに達しました。しかし、日系人である彼等をさすがに直接日本人と闘わせるのは酷、ということで、ヨーロッパ戦線への投入が検討されます。

敵国系の市民から編成された部隊ではありますが、図らずもこうして手塩にかけて育てた精鋭部隊をむやみやたらに戦線に投入しては、他の白人部隊の「弾除け」にされるのでは、という危惧をアメリカ軍の上層部も持っていたようです。

このため、彼等はヨーロッパには送られたもののなかなか戦闘には投入されず、1943年8月に北アフリカのオランに到着した第100歩兵大隊も、その配備先は未定のままでした。

しかし、士気の高い彼等は自らの希望によって、9月22日に第34師団第133連隊に編入され、イタリアのサレルノに上陸し、その一週間後にはドイツ国防軍と遭遇し、初の戦死者を出しました。

そして、1944年1月から2月にかけては、ドイツ軍の防衛線「グスタフ・ライン」の攻防において激戦を繰り広げ、5月には、ローマ南方の防衛線「カエサル・ライン」を突破するなど活躍を重ねていきます。

ローマへの進撃の途上で激戦地モンテ・カッシーノでの戦闘にも従事し、このときには多大な犠牲を払いましたが、部隊はベネヴェントで減少した兵力の補充を受け、さらにローマを目指しました。

ところが、軍上層部の意向によりローマを目前にして突然停止命令が出されます。その直後に後続の白人部隊が1944年7月4日に入城し、ここに「ローマ解放」が宣言され、アメリカ軍部隊としてローマを解放するというその栄誉は彼等に奪われてしまいました。

しかも結局、日系人の彼等の部隊はローマに入ることすら許されず、ローマを迂回して北方への進撃を命じられるという仕打ちまで受けました。

ちょうどこのころ、第100歩兵大隊とは別にイタリアに到着していた第442連隊は第1大隊が解体されたため1個大隊欠けていた編成となっていました。このため、6月に第100歩兵大隊を第442連隊に編入し、こうして二つの部隊はベルベデーレ、ピサなどイタリア北部で合同して戦うことになりました。

1944年9月に部隊はフランスへ移動し、第36師団に編入されます。10月にはフランス東部アルザス地方の山岳地帯での戦闘に従事し、ブリュイエールの街を攻略するため、周囲の高地に陣取るドイツ軍と激戦を繰り広げた結果、町の攻略に成功します。

ブリュイエールでは、このときの日系人部隊の活躍を記念し、のちの戦後にこの町の通りのひとつに「第442連隊通り」という名称がつけられたほか、1994年にはかつての442連隊の退役兵たちが招かれて解放50周年記念式典が執り行われています。

その直後の10月24日、アメリカ第34師団141連隊第1大隊、通称「テキサス大隊」がボージュという場所でドイツ軍に包囲されるという事件が起こります。彼らは救出困難とされ、「失われた大隊」と呼ばれ始めていました。

このとき、その救出をルーズベルト大統領から直々に命じられたのが第442連隊戦闘団でした。部隊はブリュイエールの戦いが終わったばかりで疲労していましたが、休養が十分でないまま即日出動します。が、ボージュの森で待ち受けていたドイツ軍と激しい戦闘を繰り広げることとなります。

激戦の結果、部隊はついにテキサス大隊を救出することに成功しましたが、このときこのテキサス大隊の211名を救出するために、戦闘団の216人が戦死し、600人以上が手足を失う等の痛手を負いました。

その救出の直後にこんな逸話が残っています。テキサス大隊を救出した442部隊の面々は彼等を見るやいなや抱き合って喜びましたが、大隊の指揮官であったバーンズ少佐はこのとき、軽い気持ちで「おまえたちはジャップ部隊だったのか」と言ってしまいます。

これを聞いた第442部隊のひとりの少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ!」と激怒して掴みかかったといい、このときこの少佐は自分の非を認め、相手に謝罪して敬礼し直したと伝えられています。

このほかにも、テキサス大隊救出作戦後、一カ月以上を経た第一次世界大戦休戦記念日(11月11日)に、ある白人少将が第442部隊の戦闘団のひとつの中隊を閲兵した際、この中隊の基本編成人員18名に対して8名しかいないのを見とがめ、「部隊全員を整列させろといったはずだ」と不機嫌に言い放ちました。

これに対して、連隊長代理の白人中佐が「目の前に並ぶ兵が全員です。残りは戦死か入院です。」と答えたといい、さらに連隊の詳しい状況報告を聞いたこの少将はショックの余り、その後連隊の面前で行うスピーチを満足に出来なかったといいます。

このときの報告内容は、第36師団編入時には約2,800名いた第442部隊兵員が1,400名ほどに減少していたことなどだったといい、さしもの少将も半数もの死傷者を失った部隊に対しての自分の横暴な態度を悔いたのでしょう。

この戦闘は、後にアメリカ陸軍の十大戦闘に数えられるようになったといい、欧州戦線での戦いを終えた後、第442連隊戦闘団はその活動期間と規模に比してアメリカ陸軍史上でもっとも多くの勲章を受けた部隊となり、歴史に名前を残すことになりました。

この戦闘を終えた後、再編成を行った第442連隊戦闘団はイタリアに移動し、そこで終戦を迎えています。しかし、その隷下のうちの第522野戦砲兵大隊は、フランス戦後はドイツ国内へ侵攻し、ドイツ軍との戦闘のすえにミュンヘン近郊のダッハウ強制収容所の解放を行いました。

しかし日系人部隊が強制収容所を解放した事実は、つい最近の1992年まで公にされることはなかったといい、高い評価を得たとはいえ、戦後までその活躍をあまり広めたくなかったアメリカ軍上層部の意向がここに読み取れます。

しかし第442連隊は、特にその戦後の高い評価から、「パープルハート大隊」とまで呼ばれました。パープルハート章 (Purple Heart) は、アメリカ合衆国の戦傷章で、日本語では名誉負傷章、名誉戦傷章、名誉戦死傷章等とも表記されるものです。

戦闘団は総計で18,000近くの勲章や賞を受けており、中にはアメリカ合衆国で民間人に与えられる最高位の勲章である議会名誉黄金勲章も含まれています。が、これは、戦後すぐに与えられたものではなく、2010年10月5日、オバマ大統領により第100歩兵大隊と第442連隊戦闘団の功績に対し、授与されたものです。

戦後すぐに授与されたもので最高位は、アメリカ軍における最高の栄誉である名誉勲章(議会栄誉章)で、その数は21にものぼり、この中には数々の殊勲をあげ、1945年4月5日に友軍をまもるために、投げ込まれた手榴弾の上に自らの体を投げ出して戦死したサダオ・ムネモリ上等兵のものなどが含まれています。

第2次世界大戦におけるアメリカ軍全体での名誉勲章の授与数は464であり、そのうちの21の名誉勲章が442連隊に与えられているというのはすごいことです。

数字にすればわずか4.5%にすぎませんが、1500万人以上のアメリカ人が兵力として投入された第二次世界大戦において、わずか3000名ほどの部隊がこれだけの戦果をあげたというのは驚くべきことだといえるでしょう。

442連隊が強制収容所の被収容者を含む日系アメリカ人のみによって構成され、ヨーロッパ戦線で大戦時のアメリカ陸軍部隊として最高の殊勲を上げたことに対して、1946年にトルーマン大統領は、「諸君は敵のみならず偏見とも戦い勝利した。」と讃えています。

しかし勇戦もむなしく、戦後も日系人への人種差別に基づく偏見はなかなか変わらなかったようで、部隊の解散後、アメリカの故郷へ復員した兵士たちも、白人住民から「ジャップを許すな」「ジャップおことわり」といった敵視・蔑視に晒され、仕事につくこともできず財産や家も失われたままの状態に置かれることも多かったようです。

しかしやがて1960年代になると、アメリカ国内における人権意識、公民権運動の高まりの中で、日系人はにわかに「模範的マイノリティー」として賞賛されるようになります。

442連隊は1946年にいったん解体されましたが、1947年には予備役部隊として第442連隊が再編制され、ベトナム戦争が起こると、1968年には不足した州兵を補うために州兵団に編入さました。

その後、1969年に解体されましたが、連隊隷下部隊のうち第100歩兵大隊が予備役部隊として現存しており、この。部隊は本部をハワイのフォートシャフターに置き、基地をハワイ、アメリカ領サモア、サイパン、グアムなどに置いています。部隊は統合や再編制を繰り返していますが、現在も主力は日系人だといいます。

現在のアメリカ陸軍では、今でも442連隊戦闘団の歴史を学ぶ授業は必修課程となっているそうで、その名は永遠に語られていくでしょう。

さて、今日の話題のはじまりだった周防大島は実は、戦国期から江戸初期にかけて活躍した村上水軍とも関わりの深い島なのですが、今日はもうすでに長くなっているので、この話しについてはまた別の機会にすることにしましょう。

今日は雨も上がって、上天気になりました。そろそろ桜の満開の場所も増えてきているに違いありません。ネットで調べてちょっと散歩してくることにしましょう。